육군의 조직 및 편성에 대한 법적 근거는 국군조직법 제3장 에 규정되어 있다. 육군은 정규군과 호국군(護國軍)으로 이루어지는데, 육군 정규군은 전 · 평시를 막론하고 법률에 의하여 항상 존재하는 상비군을 의미하고, 호국군은 예비군을 의미한다. 육군의 병종(兵種)은 보병, 기병, 포병, 공병, 기갑병, 항공병, 방공병, 통신병, 헌병으로 구성되고, 육군에는 참모, 부관, 감찰, 법무, 병참, 경리, 군의, 병기 등을 두도록 규정하고 있다.

육군은 평시에 사단(師團)과 국방상 대통령이 필요하다고 인정하는 기타 부대를 두도록 규정되었다. 육군은 사단 단위로 편성하며 군사행정과 전략상 목적으로 대한민국을 수 개의 사단 관구로 설치할 것을 명문화하고 있다.

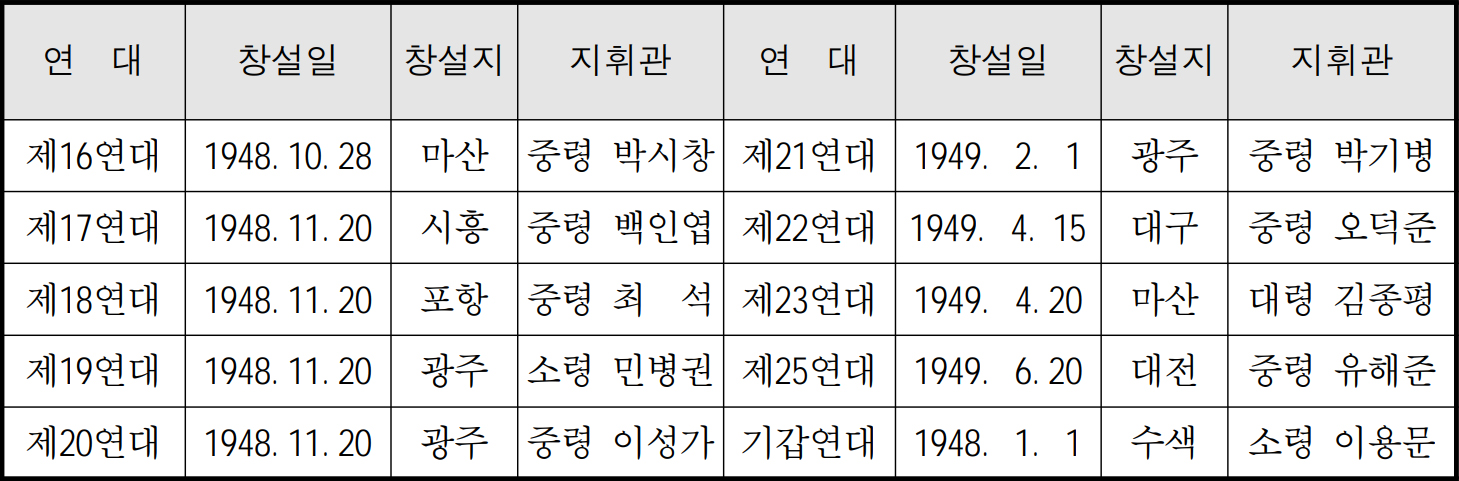

정부 수립 이후 육군은 육군본부의 편제가 완성되고 군 수뇌부 인사가 이루어짐에 따라 군사력 증강을 위해 연대의 증편을 추진하면서 기존의 여단(旅團)체제를 확대하면서 사단체제로 전환해 나갔다. 육군의 부대 증편은 초대 이범석 국방부장관의 재임 기간중에 6개 보병연대(제16, 17, 18, 19, 20, 21연대)와 기갑연대의 전신인 육군특별부대수색단을 비롯한 6개 특수부대를 증설하였다.

정부수립 이후 연대증편 (1948. 8. 1 ~ 1949. 6. 10)

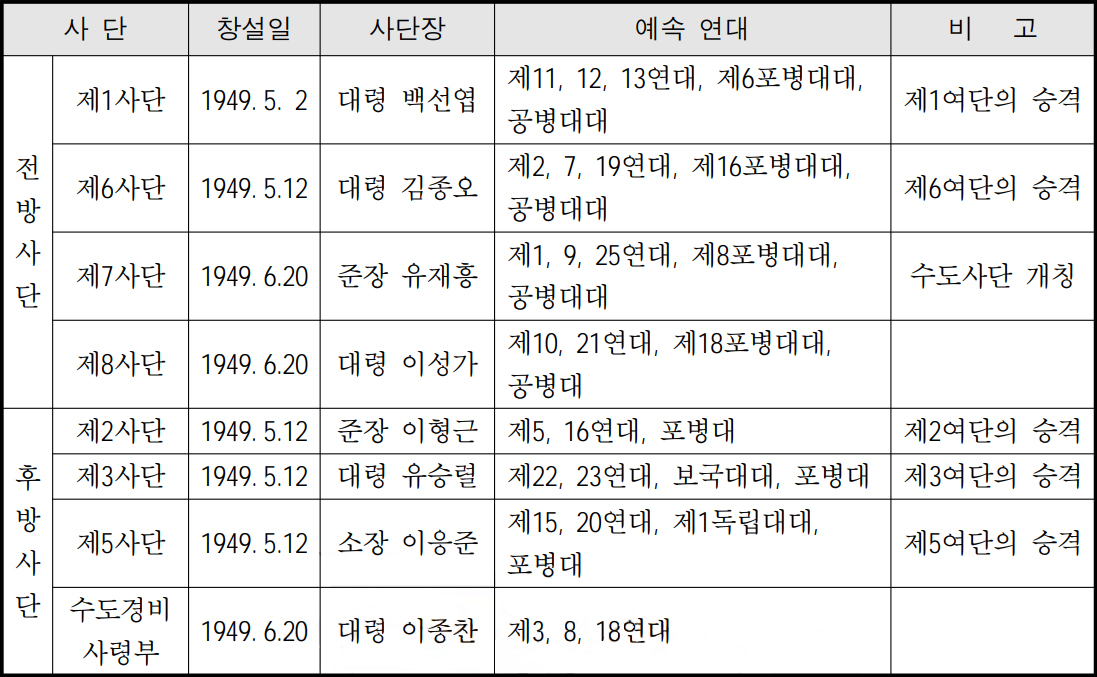

1949년 1월 육군은 제7여단을 창설함으로써 6개 여단 20개 연대로 증편되었다. 예하 여단을 지원하는 부대편성도 급진전되어 1949년 5월 12일에는 국군조직법 에 의거하여 각 여단이 사단으로 승격되었고, 6월20일에는 제8사단과 수도경비사령부를 추가로 창설하여 육군은 전쟁 직전 총 8개 사단, 22개 연대 체제를 갖추게 되었다.

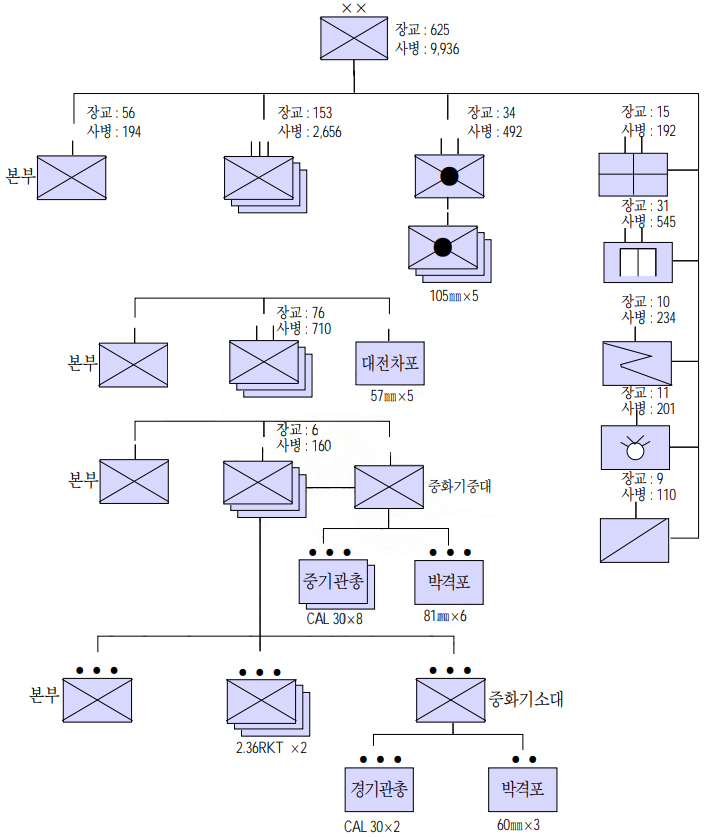

전쟁당시 보병사단은 3각편제 개념으로 3개 보병연대 및 1개 포병대대, 각 연대는 3개 보병대대, 각 대대는 3개 소총중대 및 중화기중대, 각 소총중대는 3개 소총중대 및 중화기소대로 편성되었다.

편제상 사단병력은 10,561명(장교 : 625명, 사병 : 9,936명)이고, 연대병력은 2,809명(장교 : 153명, 사병 : 2,656명), 대대병력은 786명(장교 : 76명, 사병 : 710명), 중대병력은 166명(장교 : 6명, 사병 : 160명)으로 편성되었다. 이를 표로 나타내면 다음과 같다.

국군 보병사단 편제표 (1950. 6. 25 기준)

이 중 제1 · 6 · 7 · 8사단과 제17연대가 38도선 경비를 담당하였고, 그밖에 사단은 후방지역방어, 특히 공비토벌작전에 임하였다. 육군은 지원부대 증편에도 노력하여 통위부 당시의 대대급 후방지원부대를 포병단 등 단급(團級) 병과부대로 발전시켰으나, 장비의 부족으로 기능상 많은 제약을 받았다.

육군은 국방력 강화를 위한 예비병력 확보를 위해 1948년 11월 20일 긴급대통령령으로 호국군 병역에 관한 임시조치령을 공포하여 군 복무를 희망하는 애국청년들을 근간으로 육군호국군도 창설하였다. 이로써 제4․9․12연대를 제외한 제1연대~제13연대는 호국군고문부(護國軍顧問部)를 설치하여 그해 연말에 편성을 완료했으며, 다음 해인 1949년 1월 10일 호국군은 총 10개 연대에 약 20,000명의 병력을 보유하게 되었다. 그밖에 대북 첩보수집을 위해 육군수색학교, 호림부대, 그리고 보국대대 등 특수부대를 창설하였다.

특수부대는 정부 수립 이후 북한의 ‘인민유격대’가 남한의 후방지역에서 교란작전을 전개하자 이에 대비하여 당시 국방부장관 이범석의 주도로 창설되었다. 이들 특수부대는 일종의 유격부대로서 그 규모는 연대급 병력 수준이었다.

육군수색학교로서 발족한 독립 제1대대는 주로 서북 출신 장병들로 편성되었다. 1948년 11월 25일 서울의 수색에서 육군총사령부 직할로 창설된 이 학교의 초대 교장은 김용주(金龍周) 소령이었다. 북한의 대남(對南) 정치공작대원들을 소탕하기 위해 그해 11월 6일 독립 제1대대를 편성하여 교육훈련을 마치고 지리산지구 토벌작전에 참가하였다. 1949년 5월 지리산지구 토벌작전을 끝내고 경기도 수원으로 이동하여 부대를 정비하고, 그해 6월 4일 옹진지구에 출동하여 통상명칭을 ‘38선 부대’라고 불렀다. 6월 20일 육본일반명령 제7호로 육군수색학교를 독립 제1대대라 개칭하고 수도경비사령부에 편입하였다.

6· 25 전쟁 당시 사단 현황

그해 7월 5일 다시 옹진지구에서 수원으로 이동했으며, 그 달 15일부로 육일명 제44호에 의해 제5사단으로 예속 변경되어 제주도로 이동하였다. 그해 12월 다시 제주도에서 경남 진주로 이동하고 육본특별명령 제42호로 초대 대대장 김용주 소령이 전출과 동시에 제2대 대대장으로 조재미(趙在美) 중령이 보임되었다. 1950년 3월 5일 제3대 대대장 박승일 중령이 보임된 데 이어 6월 15일 김종순 중령이 제4대 대대장으로 보임되었는데, 이때부터 제5사단에서 제3사단으로 예속이 변경되었다.

호림부대(虎林部隊)는 서북 출신의 민간인으로 구성되어 공비 토벌 등에 참가하였다. 이 부대는 1949년 2월 25일 367명의 서북 출신 장정들이 서울의 영등포에서 육군본부 정보국 소속으로 창설되었다. 총사령관에는 육본 정보국 특무과장인 한왕용 소령이 임명되었다. 부대는 창설과 동시에 영등포에서 경북 대구 주둔의 제18연대 건물로 이동하여 부대 편성을 완료하고 그해 5월 2일 유격전술 교육을 위해 다시 서울로 이동하여 육군수색학교에 입학하였다.

호림부대 대원들은 육군수색학교에서 약 5개월간의 유격전훈련을 받고 2개 대대로 편성되어 북한의 침투루트인 설악산지구에 투입되었다. 대원들은 제5대대 180명, 제6대대 136명으로 구성되었는데, 이들의 복장은 전부 북한군의 복장을 하고 무장은 일본군 99식 장총을 가지고 작전을 제5대대와 제6대대가 분산하여 수행하였다. 1948년 8월경 대대장 백의곤의 지휘하에 해발 1,700m의 고지인 설악산 천봉에서 북한의 대남 공비 근거지를 습격하고 결사전을 벌였다. 약 1개월 간에 걸친 전투를 통해 많은 전과를 올렸으나 호림부대는 북한의 38선 경비여단에 포위되어 제6대 대원들과 함께 심대한 타격을 받기도 하였다. 호림부대는 다시 영등포 학원으로 재편된 후 호국군에 편입되었으며, 잔여병력은 현역으로 정식 입대하였다.

보국대대(제803독립대대)는 북한에서 귀순한 장병(장교 52명, 사병 약 500명)들로 구성되었다. 초대 대대장에는 예비역 소령 안병식이 보임되었다. 부대는 보병 제3사단에 배속되어 주로 영남지구 공비토벌작전과 지역주민에 대한 선무활동 및 심리전 활동을 주로 하였다. 보국대대는 1950년 5월에 1개월간의 대북 침투훈련을 마치고 그해 6월초 침투할 계획이었으나, 미 군사고문단에서 이를 알고 강력하게 반대함으로써 계획이 좌절되었다. 대대는 한국전쟁이 일어나자 그해 7월 10일부로 해편되었고, 그 병력은 제1군단에 편입되었다.

그밖에 특수부대로서는 1948년 12월 31일 반란군 및 공비소탕작전을 위해서 잠정편성으로 각 여단 예하에 1개 유격대대를 편성했으나, 각 여단별 유격대대는 1949년에 해체되었다.