해군 창설의 원로인 손원일(孫元一)과 정긍모(鄭兢謨)는 1945년 8월 21일 군사단체인 해사대(海事隊)를 조직하였다. 해사대는 미 군정하에서 일시 조선건국준비위원회에 가담하였으나, 해안경비와 해양발전에 목표를 두고 순수한 군사단체 편성에 관심을 기울였다. 1945년 9월 30일 해사대는 조선건국준비위원회와의 관계를 끊고 석은태(石銀泰)가 대표로 있는 조선해사보국단(朝鮮海事報國團)과 통합하여 조선해사협회(朝鮮海事協會)를 만들었다. 조선해사협회에는 미 군정청 내에 해사국(海事局)이 설치되자, 해사국을 방문하여 군정 당국의 협조를 요청하였다. 조선해사협회는 이후 미 군정과 몇 차례의 협의를 거친 후 약 200명 규모의 해안경비대를 창설하고, 경남 진해에 본부를 설치하는 것에 합의하였다.

손원일 제독

1945년 11월 11일 군사단체인 해안경비대를 창설하였는데, 해군 창설 요원들은 그 명칭을 해방병단(海防兵團)이라 하였고, 미 군정청에서는 이를 ‘코스트 가드(Coast Guard)’라고 하였다. 해방병단은 1945년 11월 11일 오전 11시 손원일과 단원들은 이동근(李東根) 고문과 미군정청 운수부(運輸部) 해사국장인 카스텐(Carsten) 육군소령 등 관계자가 참석한 가운데 서울 종로구 관훈동 118번지에 위치한 구 표훈전에서 창설식을 가졌다.141) 해방병단은 1894년 7월 15일 조선 수군(水軍)이 폐지된 지 51년 3개월 27일만의 일로 이는 대한민국 해군의 모체이며 해군 역사의 시발점 역할을 하였다.

정금모 제독

해방병단 설치에 대한 법적 근거는 1946년 1월 14일 미 군정법령 제42호에 두고 있었다. 이에 따라 해방병단은 합법단체로 인정받고 국방사령부에 편입되었다. 해방병단은 손원일 단장을 비롯하여 각 부서별로 책임자를 임명하였는데, 일반 행정에 민병증(閔丙曾), 항해교육에 김영철(金永哲), 기관교육에 정긍모(鄭兢謨)와 석은태, 군사훈련 변택주(邊宅周)와 김정주(金廷柱)가 있었다.

그 당시 해방병단 단원으로는 김동준, 이춘영, 신만균, 노진석, 임우빈, 김명진, 남영출, 김순기, 오세동, 박정기, 조길광, 이덕환, 안인규, 서상태, 채수항, 노찬숙, 이능래, 연정흠, 백창평 등 62명이었다.

해방병단 단원들은 창설된 지 약 3개월 후인 1946년 2월 1일 미 군정청 국방사령부로부터 장교 계급과 군번을 부여받았다. 해방병단의 장교 계급은 조선경비대와 동일한 위관급(參尉․副尉․正尉)과 영관급(參領․副領․正領)으로 구분되어 제정되었다. 이에 따라 해방병단 총사령관인 손원일은 소령 계급인 참령(參領)과 해군 군번 ‘1번’인 80001번을 부여받았다.

하사관과 병 계급은 4개월 후인 6월 1일부로 제정되었다. 하사관과 병은 견습수병(見習水兵 : 이병), 이등수병(二等水兵 : 일병), 일등수병(一等水兵 : 상병), 이등병조(二等兵曺 : 병장), 일등병조(一等兵曹 : 하사), 상등병조(上等兵曹 : 중사), 병조장(兵曺長 : 상사/원사)으로 제정되었다. 이 계급제도는 1946년 12월 1일 조선경비대의 계급 명칭 변경과 같이 동일하게 적용되어 시행되었다.

해방병단(海防兵團): 조국광복 직후 손원일을 중심으로 해사대와 해사보국단이 통합, 해사협회로 개칭한 후 대한민국 해군으로의 발전을 목표로 1945년 11월 11일 해방병단을 결성하였으며, 1946년 1월 14일 국방사령부에 편입되었다.

미 군정청은 군정법령 제28호에 근거하여 1946년 1월 15일에는 경상남도 진해(鎭海)에 해방병단총사령부를 설치하고 초대사령관에 손원일 참령이 취임하였다. 1946년 6월 15일 미 군정법령 제86호에 의해 해안경비대는 1946년 1월 14일부로 소급 적용되어 조선해안경비대로 발족되었다. 조선해안경비대총사령부는 1946년 10월 1일 진해에서 서울의 통위부내로 이전하였다.

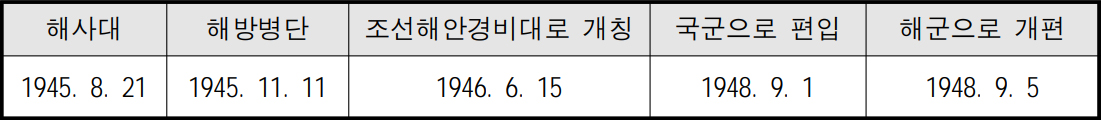

해안경비대 변천과정

조선해안경비대총사령부는 사령부내에 일반 및 특별참모부를 편성하고, 예하에 기지부대를 설치하여 운용하였다. 임무는 경찰권을 행사하여 해상과 해안경비를 담당하였다. 인천, 묵호, 목포 등의 각 기지와 진해에 훈련소를 설치하고 군정 당국의 위관급 미 육군장교들을 배치하여 운용하였다. 1946년 9월 1일 미국 해안경비대 장교와 하사관 15명으로 구성된 고문단이 맥케이브(George E. McCabe) 대령을 수석고문관으로 하여 한국에 도착했다. 군사고문단은 중령 1명, 소령 1명, 대위 5명, 하사관 7명 등 15명이었다.144) 미 고문단 가운데 맥고윈(Gordon McGowan) 중령과 대위 3명, 하사관 5명 등 9명은 조선해안경비대 총사령부가 있는 진해로 내려가고, 맥케이브 대령 등 6명은 서울에 배치되었다.

해안경비대는 미 고문단 요원과의 긴밀한 협조를 통해 1946년 9월 15일 미 해군으로부터 최초로 상륙정(LCI) 2척의 인수를 비롯하여 진해, 인천 및 묵호기지에서 디젤함과 증기함 수 척을 인수하여 본격적인 교육훈련을 실시하게 되었다. 함정 인수를 시작으로 1948년까지 상륙정 외에도 유조선(YO-1)과 소해정(JMS․AMS) 등 모두 36척의 함정을 미군으로부터 인수받았다.

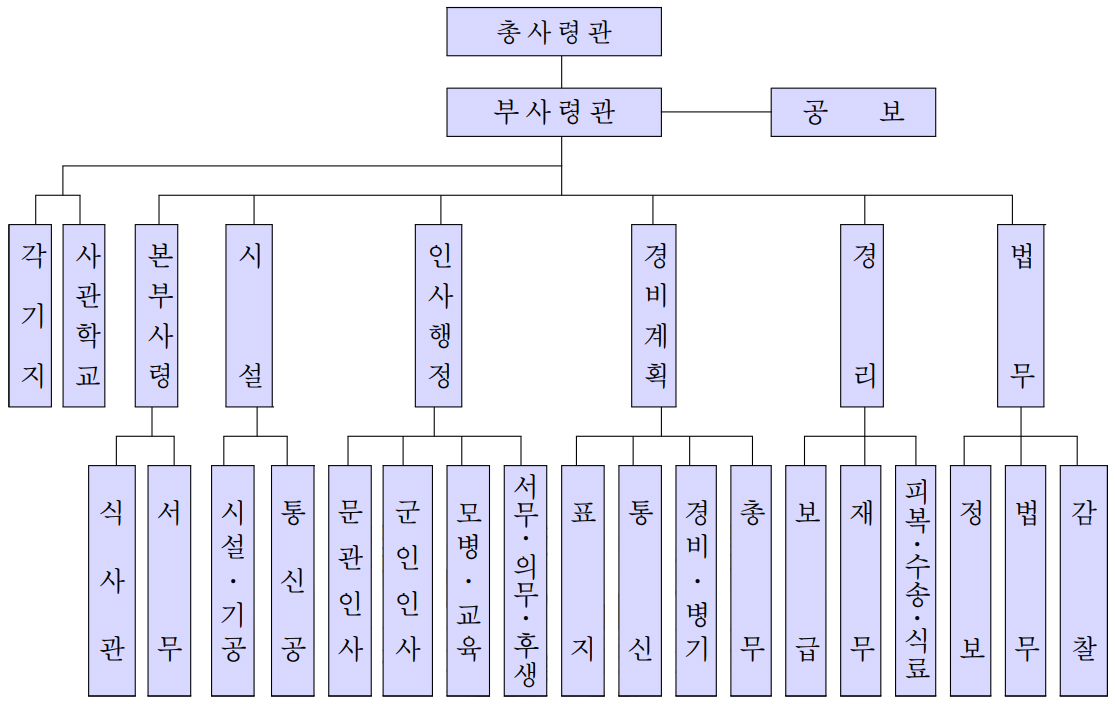

해안경비대사령부는 1946년 9월 12일 미 군정 당국이 행정권을 남조선과도정부에 이양하자 총사령부를 서울로 이전하고 진해에 특설기지사령부(特設基地司令部)의 설치 문제를 추진하였다.147) 그해 10월 1일 조선해안경비대총사령부가진해에서 서울로 이전하였다. 조선해안경비대총사령부의 기구 편성은 다음과 같다.

조선해양경비대 총사령부 기구 (1947. 10 현재)

1946년 10월 10일에는 특설기지사령부를 진해기지에 설치하였다. 특설기지사령부는 해안경비대 총사령부 편성에 준하여 1946년 11월 1일 기구를 개편했다가 1947년 1월 20일 다시 개편하였다. 초대 사령관에는 김성삼(金省三) 부위가 보직되었다. 그해 9월 1일 특설기지사령부는 진해특설기지의 7개 교육대를 항해, 기관, 공작, 통신, 위생학교 등으로 개칭하고, 1948년 3월 11일에는 진해기상대를 추가로 설치하였다.

해군 기지 설치는 조선해안경비대총사령부와 진해 특설기지사령부가 설치되기 전부터 이미 시작되었다. 1946년 8월 16일에는 김포에 저장된 유류의 경비임무를 수행하기 위해 인천기지에 김포파견대를 설치하였다. 8월 18일에는 목포기지를 설치하고 사령관에 왕홍경(王弘慶) 부위를 임명하였다. 8월 22일에는 묵호기지를 설치하고 사령관에 정긍모 부위를 임명하였다. 1947년 1월 6일에는 군산기지를 설치하고 사령관에 이상열(李相烈) 대위를 임명하였다. 2월 8일에는 포항기지를 설치하고 사령관에 한갑수 중위를 임명하였다. 9월 24일에는 부산기지를 설치하고 사령관에 박진동(朴鎭東) 대위를 임명하였다.

또한 1947년 3월 26일에는 묵호기지 소속으로 주문진 파견대를 설치하고, 6월 21일에는 목포기지 소속으로 제주도에 제주수영(濟州水營)을, 7월 11일에는 여수 수영을 설치하여 부산기지의 통제를 받게 하였다.

이렇게 조선해안경비대는 대소 함정과 함께 동․서․남 해안에 7개의 기지, 2개의 수영(제주․여수), 2개의 파견대(김포, 주문진)를 설치함으로써 실질적인 해안경비태세를 갖추게 되었다. 해안경비대는 해상방위력을 증대시키면서 1947년 8월 30일 미 제7함대 소속 구축함대로부터 38도선 이남의 해상 경비임무를 인수하였다. 해안경비대의 임무 수행이 확대되자 그 해 10월 15일 부산을 근거지로 하여 제1특무정대(特務艇隊)를 편성하고, 정대사령관(艇隊司令官)에 이희정(李熙晶) 대위를 임명하였다. 그 해 12월 9일에는 여수를 근거지로 하여 제2특무정대를 편성하고, 정대사령관에 최용남(崔龍男) 소령을 임명하였다.

해안경비대는 1946년 11월 30일 장교 165명, 사병 1,026명에서 정부 수립 직전에는 3,000명의 병력에 함정 105척으로 발전하였다. 해안의 경찰권이 1948년 5월 25일 군정법령 제197호 에 의거하여 해안경비대에 부여되었다. 조선해안경비대에도 조선경비대와 마찬가지로 총참모장제(總參謀長制)가 실시되었다. 이렇게 조선해안경비대는 통위부의 기구 개편과 더불어 총사령부 산하에 총참모장제를 신설했는가 하면 그 예하에는 특별기지를 포함하여 7개 기지와 2개의 특무정대를 보유하면서 해상방위와 정규 해군창설을 위한 체제 정비에 주력했다. 정부 수립 후에 해안경비대는 해군으로 편입되었다. 당시 조선해안경비대의 병력 및 함정수는 병력 3,000명과 대소 함정 105척(1만 3천톤)에 달하는 수준이었다.

1948년 8월 해안경비대 총사령관은 손원일 준장이었고, 사령부 참모장은 김영철(金永哲) 대령이었다. 통위부 해안경비대참모장은 김성삼(金省三) 대령이 보직되어 있었다. 진해특설기지사령관은 김일병 대령, 인천기지사령관은 연정(延楨) 소령, 목포기지사령관은 정긍모 중령, 부산기지사령관은 김장훈(金長勳), 묵호기 지사령관은 김석범(金錫範) 소령, 포항기지사령관은 이상열 중령, 군산기지사령관은 계병락 소령, 제1정대사령관은 최용남 소령, 제2정대사령관은 황운서(黃雲瑞) 소령이었다.