1949년 4월 조․중(朝·中) 회담에 따라 중공군 제166사단(방호산 : 方虎山), 중공군 제164사단(金昌德) 그리고 중공군 독립 제15사단(全宇)과 중국 각지의 조선의용군(韓人義勇軍) 약 50,000명이 1949년 7월부터 1950년 5월까지 북한지역으로 입북하였다. 먼저 북만주에 있는 중공군 제4야전군에 소속된 2개의 한인계 사단(제164, 제166사단)이 1949년 7월에 북한으로 이동하였다.

중공 동북군구 제166사는 1949년 7월 입북(入北)하라는 중국 인민해방군(人民解放軍) 총사령부의 명령을 받은 중공군 제166사는 당시 사단에 편성되어 있던 사단 정치위원 방호산의 지휘하에 심양을 출발하여 1949년 7월 25일 신의주에 도착하여 북한군 편제에 따라 사단으로 재편성하게 되었다.

제166사가 도착한 직후 크게 고무된 김일성은 1949년 7월 27일 신의주의 사단사령부를 방문하여 “제655부대 장병들은 프롤레타리아 제국주의에 참으로 충실하였으며 조․중 두 나라 인민들의 전투적 단결을 강화하는데 크게 이바지하고 조국으로 돌아왔습니다”라고 하여 중국과의 군사적 유대를 강조하였다.

간도 지방

사단은 신의주에서 제166사(제6사단), 제496단(제13연대), 제497(제14연대), 제498(제15연대)로 개편되어 소련장비로 무장한 후 10월 제13연대 재령(載寧), 제14연대 사리원(沙里院), 제15연대가 신의주(新義州)에 각각 주둔하였다.

제166사는 사단장 방호산 소장, 참모장 노철룡 총좌, 문화부사단장 홍림 총좌, 포병부사단장 심청 총좌, 후방부사단장 박민 총좌, 작전과장 표구서 상좌 등

제13연대는 연대장 한일해 상좌, 참모장 장훈 중좌, 문화부연대장 최진작 중좌

제14연대는 연대장 황석상좌, 참모장 김성일 중좌, 문화부연대장 주룡 중좌

제15연대는 연대장 조관 상좌, 참모장 현파 중좌, 문화부연대장 신학균 중좌, 포병부연대장 이빈 중좌, 후방부연대장 김성춘 중좌, 사단포연대장 장우철 상좌, 문화부연대장 지기철 중좌 등

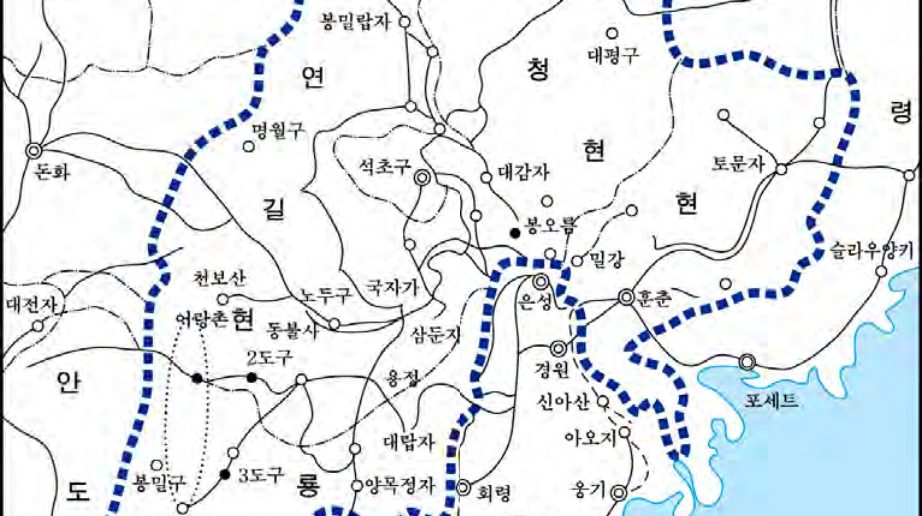

또한 동북군구 제164사는 1949년 7월 하순 북한으로 입북하라는 중국인민해방군 총사령부의 명령을 받고 당시 제164사의 부사단장이었던 김창덕(金昌德)이 약 7,500여명의 병력을 지휘하여 장춘을 출발 열차 편으로 함북 회령을 경유 1949년 8월초 나남에 도착하여 인민군 제5사단, 제10, 제11, 제12연대로 재편성한 후 소련장비로 무장하게 되었다.

사단장 김창덕 소장, 문화부사단장 장복 총좌, 포병부사단장 박송파 총촤, 후방사단장 관건 총좌

제10연대 연대장 박정덕 상좌, 참모장 계우섭 중좌, 문화부연대장 정길운 중좌

제11연대 연대장 김봉문 상좌, 참모장 정범 중좌

제12연대 연대장 와후 상좌, 참모장 윤명환 중좌, 문화부연대장 김도룡 중좌 등

이리하여 1949년 후반에 들어서자 북한군의 지상병력은 기존의 3개 사단(북한군 제1, 2, 3사단)과 새로이 편입된 2개의 전 중공군계 사단을 합쳐서 도급 5개의 전투사단을 보유하게 되었다. 그중 나남에서 개편된 제5사단과 2개의 기존사단은 수백 대의 트럭과 모터찌크 등으로 장비된 기계화부대로 등장했다.

중·소의 지원에 따라 북한은 1949년 말까지 제4독립혼성여단을 제4사단으로 완편 하고, 제5․제6사단을 추가 창설하여 6개 사단으로 증편하였으며, 제115전차연대도 제105전차여단(1949. 5. 16)으로 개편하였다. 전차여단은 3개 전차연대(1개 연대 전차 40대), 기계화보병연대, 교도연대, SU-76대대 등으로 편성되어 사실상 사단급 전력을 보유하였다.84) 이러한 내용은 1948년 말 모스크바 전략회의 결정내용과 평양에서 조․소 제2차 회의내용을 보완하고 공식화한 것이다.

한편 김일성은 1950년 1월 김광협(金光俠) 소장을 중공에 파견하여 아직도 중공군에 소속되어 있는 한인 장병 1만 4천여명을 추가로 입북시켜 줄 것을 모택동에게 요청하였다. 이때는 대체로 이미 국공 내전이 종료되고 모택동은 당시 중국 인민 해방군 총참모장 대리로 있던 섭영진(攝榮臻)에게 지원해 줄 것을 지시하였다. 모택동의 지시를 받은 섭영진은 중공군 각 사단에 소속되어 있는 한인 장병들을 하남성 정주로 집결할 것을 예하 부대에 지시하였다.

1950년 3월 중순경 정주에 집결된 병력은 대부분 중국 인민해방군 제156사 8천여명, 제113사 1천여명, 제15병단 2천 5백여명 등 총 1만 2천여명이었고, 제4야전군 제47군 각 사단 한인 5천여명은 아직 도착하지 않았다. 이들 병력의 사단편성은 김광협 소장의 지휘하에 북한군 편제대로 편성하였다. 3월 20일 정주에서 원산으로 이동하여, 북한군 제12사단, 제30, 제31, 제32연대로 개편하였다. 제12사단은 3개 보병연대, 1개 포병연대, 경위중대, 통신, 반탱크공병대대 등을 갖춘 완편 사단이었다.

사단장 전우, 참모장 지병학, 정치주임 약근, 작전과장 최봉준, 공급부장 김윤식

제1단장 최학훈, 참모장 이모출, 정치주임 계홍

제2단장 이원성, 참모장 김철, 정치주임 이성진

제3단장 황동화, 참모장 장준, 정치주임 김하석

또한 제4야전군 제47군 한인독립단도 북한군 제18연대로 개편되었다. 제139, 제140, 제141사에 소속되었던 한인 총 5,400명이 정주에 도착하여 1개 독립단과 독립대대를 편성하였고, 이들은 4월초 황해도로 이동하여 독립단은 제18연대, 독립대대는 기계화연대로 각각 편성되었다.

이외에도 남침직후 한인 약 4천여명으로 편성된 철도병단 조선독립단이 6월 27일 신의주에 도착하였다. 1950년 7월 5천여명의 동북군구(東北軍區) 심양 한인 혼성단이 입북 후 제17기계화사단으로 편성되었으며, 이들이 남침 전까지 중국에서 입북한 마지막 부대였다.

중공군에서 편입된 고참병들은 전 북한군 군관의 1/3을 차지했으며 이들이 북한군의 골간이 되었다. 또한 이들은 북한군 제1, 제4, 제5, 제6, 제12사단에 집중되고 있었고 제5, 제6, 제12사단에는 대부분이 동북의용군들이 많이 배치되었다. 그리고 제1사단과 제4사단은 각각 의용군 출신 1개 연대씩을 가지고 있었다. 북한에 들어온 대부분의 의용군들은 일정한 기간동안 소련군의 전술교범에 의하여 재훈련을 받았다.

중국군 출신 한인부대인 제5 · 제6 · 제12사단 · 제4사단 18연대 등 5만여명의 병력은 부대검열시 일반전투훈련, 즉 사격, 소대공격, 백병전 등의 전술을 포함하여 결함이 없는 좋은 성적을 거두었으며, 이 시기 실전이 없는 사단과는 비교가 될 수 없는 것으로 평가되었다.

이와 같이 무정을 필두로 한 조선의용군 출신은 김웅 · 방호산 · 이권무 · 김창덕 · 박일우 · 장평산 · 박훈일 · 김창만 · 이상조 · 박효삼 · 이익성 · 김강 · 전우 등으로 대표되며 이들은 중국 국공내전시 풍부한 실전경험을 쌓았으며 한국전쟁 기간 동안 거의 대부분 핵심사단의 사단장직에 있었다. 중공이 중공군에 소속되어 있던 한인부대를 대거 입북시킨 배경에는 몇 가지 이유가 있었다.

즉, 첫째, 국공 내전이 종료하게 되자 한인부대를 북한으로 파북시키는 것은 중공으로서는 전후 처리(복원)가 쉽게 해결되는 것이고, 둘째, 군사비 삭감이라는 중공의 이익과도 부합되기 때문이었다. 셋째, 북한과의 혈맹의 관련을 고려하고 북한군 내부에 친중 인사를 부식시키는 측면이 있었기 때문이고, 넷째, 조선의용군이 참전하여 남한을 무력 통일하게 되면 친중파의 비중이 높게 될 것이고 그것이 결국 중공의 국익에 부합되기 때문이다. 넷째, 공산권내 중국의 비중(국제주의)을 과시할 수 있기 때문이었다.

북한군은 급속도로 군비를 강화하고 재훈련에 박차를 가하는 한편 북한의 청장년에게 군사훈련을 실시하고 제2보충 병력을 양성하였다. 또한 모든 고급중학교 이상에는 배속장교를 배치하여 학생들에게 조직적인 군사훈련을 실시하였으며 당 열성분자들은 소위 조국보위후원회를 조직하여 군수물자를 강제 헌납하게하면서 만 17세 이상 만 40세까지의 남녀를 총동원하여 이들에게도 군사훈련을 실시하였다.

이로써 북한군은 10개의 보병사단으로 급속한 발전을 보게 되었다. 북한군의 주요한 목표가 북쪽지역에서 공산주의 체제 수립의 기반강화에 있었고, 이는 북한에 공산주의 체제의 건설을 목표로 ‘민주기지’를 구축하여 한반도의 무력통일을 이루겠다는 의지를 담고 있다고 하겠다. 이 같은 북한의 대남 전략은 물론 소련 전략과도 일치하는 것으로써 이후 소련의 군사지원 역시 더욱 강화되어 갔다.