1946년 2월 8일에 북조선 임시인민위원회가 수립되었을 당시 임시인민위원회에 14개국 중에 보안국(국장 최용건)을 두고서 보안국장이 북한의 무력부대인 보안대와 보안간부훈련대대부를 관장해 오다가, 1947년 2월 21일 북조선 임시위원회가 북조선 인민위원회로 개편되었을 때는 18개국으로 확장되었으나 보안국은 없어지고 내무국(국장 박일우)이 신설되었다.

내무국장은 보안대를 관장하였으나 보안간부훈련대대부는 인민위원회의 관장기구(국)없이 훈련대대부 사령관(최용건)이 인민위원회 위원장(김일성)을 직접 보좌하는 체제로 운영되어 왔었다. 그러다가 북한군을 창설(1948년 2월 8일)하기 직전인 1948년 2월 4일 북조선인민위원회 제58차 회의에서 “군에 대한 행정적인 통제부서로서 북조선인민위원회에 민족보위국을 신설하기로 의결하고 초대 보위국장에 김책(인민위원회 부위원장)을 임명하였다”고 발표하였다.

그러나 민족보위국은 그 설립에 대해서 지금까지 자세한 내용이 알려져 있지도 않고 당시 인민위원회 조직표상에도 나와 있지 않은 것을 보면 실질적으로는 군사력 건설과 운용 업무를 담당하되 대외적으로는 발표되지 않은 조직이었다.

이는 그 동안 북조선 인민위원회에 군을 관장하는 행정기구 없이 훈련대대부사령관(후에는 집단군사령관)이 북조선 인민위원회 위원장을 직접 보좌하던 것을 분리하여 행정기구로 민족보위국을 신설한 것이었으며 또 후에 북한 정부가 수립(1948년 9월 9일)될 때 조직하기 위한 사전조치로 볼 수도 있다. 여하튼 민족 보위국이 신설되긴 했으나 민족보위국과 북한군 총사령부와의 상하관계나 행정지시 등의 사실을 확인할 수 있는 자료는 발견되지 않는다.

당시 북한군 총사령부 역사기록부장을 했었던 최태환은, “민족보위국이 설치되었다는 기록 보고는 있었으나, 북한군 총사령부와는 종적이든 횡적이든 어떤 지시 사항이나 보고 사항 등 상호 연락관계가 전혀 없었으므로 그 존재를 의식하지 못했다. 아마도 민족보위국을 조직하기 위한 준비업무를 하지 않았나 생각된다”고 회고하고 있다.

한편 북한은 1948월 2월 8일 ‘조선인민군’의 창설을 공식적으로 선포하였는데 이는 북한 정권을 수립하기 7개월 전의 일이었다. 당시 인민집단군 예하 각 사단의 병력은 1만 400명 정도이고, 제3독립혼성여단은 3천 400명 정도로 총병력 약 3만명 정도에 달하였으며 약 1만 7천 명의 훈련병을 유지하고 있었다.

평양 역전에서 창군식을 끝내고 시가지 행군을 벌이고 있는 북한군 (1948. 3. 8)

김일성은 보안간부훈련대대부가 인민집단군으로 개편되고 나서 소련제 각종 중장비로 교체되었고 소련군 고문관들의 지도하에 1947년 5월 17일 이후 1948년 2월에 이르는 9개월간에 걸쳐서 급진적인 발전을 이룩하자 무력수단에 의한 공산통일에 주의를 기울이게 되었다. 무력의 기초가 완료되자 그는 북조선인민위원회 위원장의 자격으로 통수권을 발동하여 ‘조선인민군’의 창건을 선포하였던것이다.

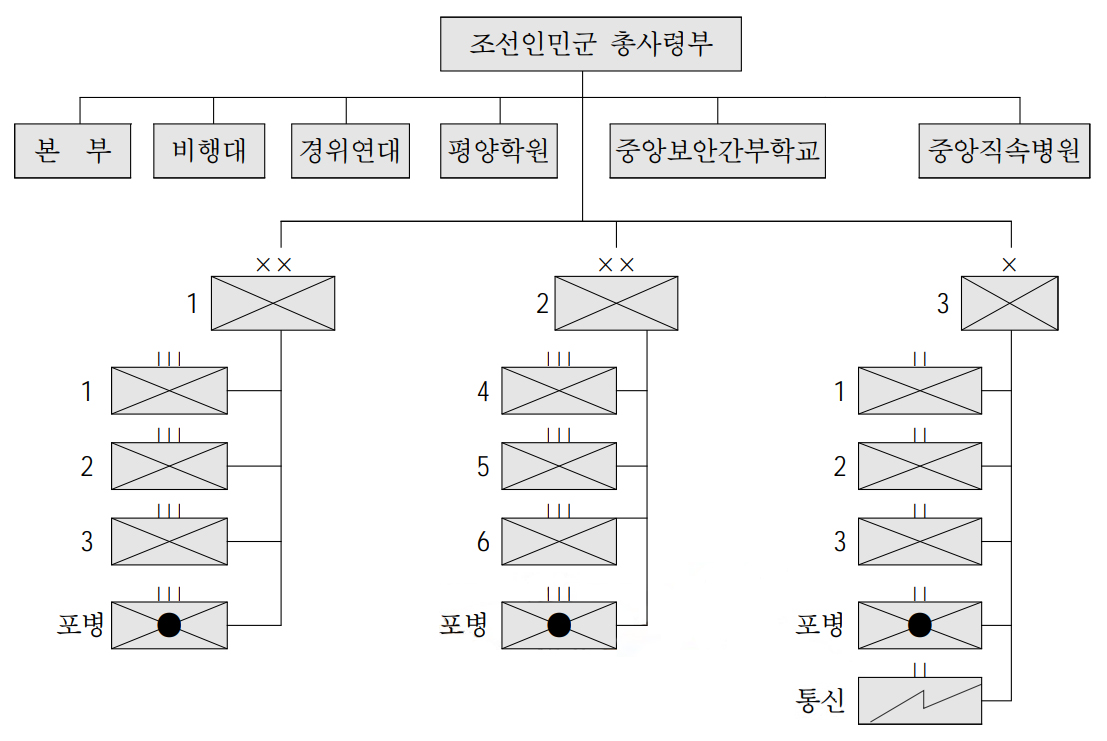

이에 인민집단군을 ‘조선인민군’으로 개편하여 인민집단군 총사령부를 ‘조선인민군 총사령부’로 개칭하였고, 예하 각 사단의 명칭은 북한군 제1보병사단, 북한군 제2보병사단, 북한군 제3혼성여단으로 개칭하였다. 그리고 예하의 비행대대는 항공대대로 증편하였고, 그 외 중앙보안간부학교, 중앙직속병원, 평양학원, 경위(警衛)연대 등은 그대로 북한군총사령부에 예속되었다.

조선인민군총사령부 편성 (1948. 2. 8)

이날 평양역전 광장에서 ‘조선인민군’의 창건을 선포하는 열병식이 거행되었고, 이 행사에서 김일성은 다음과 같이 연설하였다.

오늘 우리가 인민군대를 가지게 되는 것은 우리 조국의 민주주의 조선 완전 자주독립을 일층 촉진시키기 위하여서입니다. (중략) 그러나 우리에게는 아직까지 이 모든 성과들을 무력으로 보위할 조선인민군대가 없었습니다. 어떠한 국가를 물론 하고 자주 독립 국가는 자기의 군대를 반드시 가지고 있는 것입니다. (중략) 우리 조선인민은 어디까지든지 자기 운명을 자기 손에 들어 쥐고 자기가 주인으로 되는 완전 자주 독립국가 건설을 위하여 자기의 손으로 통일적인 정부를 수립하기 위하여 모든 준비와 대책이 있어야 할 것입니다.

즉, 조선인민군 창설 이유에 대해 김일성은 1947년 말~48년 초에 조성된 정세와 혁명발전의 절박한 요구에 의해 창설한다고 하였고, “오늘 조선인민군은 우리 조국과 인민을 방위하는 성벽으로 되고 있을 뿐만 아니라 남조선정부 타도와 조국통일을 위한 인민들의 투쟁에 희망을 줌과 동시에 원쑤들의 침공을 미연에 방지하며 그들에게 커다란 타격을 주는 거대한 힘으로 되고 있다”고 하여 ‘도발에 대응하고 통일을 위한 인민정권의 무력기관’이라고 창설취지를 밝히고 있다. 요컨대 북한에서 인민군의 창설은 그전의 단순한 무장단체가 아님을 선포한 것이었다.

김일성은 조선인민군 창설을 표면적으로 민족문제의 자주 자결의 해결방법에 입각하여 제시된 것으로 되풀이 설명하였고, 남한의 미 점령군으로부터의 도발에 대응한다는 구실 아래 인민정권의 무력기관으로 합리화하였다. 즉, 창군의 목적을 소위 “조선민주주의인민공화국을 수호하기 위하여 그들은 노동당의 군대로서 인민군을 창설할 필요성에 부닥쳤다”고 말하고, “조선인민의 혁명적 무장력인 것이다”라고 내세우고 있다.

그들의 “공산주의 혁명과 사회주의 획득물을 수호하는 것을 기본 사명으로 하는 것이 혁명적 무장력이다”라고 재삼 강조한 것은 남한을 무력으로 공산화하자는 것을 명백히 한 것이었다. 이는 북한지역 공산주의 체제의 건설이라는 목표가 달성됨에 따라 이를 토대로 한반도의 공산화를 이루겠다는 의지의 표명이었으며 소련의 전략과도 일치하는 것으로 이후 소련의 군사지원 역시 더욱 강화되었다.

1948년 2월 8일은 아직 북한정권이 수립되기 전인데도 불구하고 북조선인민위원회가 ‘조선인민군’의 창설을 내외에 선포하면서 대대적으로 선전하였던 것이다. 정권 수립 이전의 창군이라면 오히려 1946년 8월 15일 김일성이 북한 내의 무장 세력을 통합하여 보안간부훈련대대부를 창설한 날짜가 더 적합할 것이다. 다만 미소공동위원회에서의 합의사항을 고려하여 이를 공표하지 않았을 뿐이었다. ‘조선인민군’ 창설 이후 북한당국은 군사력을 강화하기 위하여 군에 대한 훈련을 적극 실시하였다. 이와 관련하여 김일성은 “우리는 동서고금의 역사를 통하여 필승불패를 호언하던 강대한 군대들이 승리에 도취하여 적을 과소평가하고 전투준비를 소홀히 하고 있다가 불의의 공격을 당하여 멸망한 사실을 많이 알고 있습니다. 불의의 공격은 대단히 위험합니다. 항상 준비된 태세로 있지 않다가 불의의 공격을 당하면 당황망조 하여 혼란에 빠지게 되며 자기의 힘을 제대로 써보지도 못하고 패망할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 항상 적에 대한 경각성을 높이고 적의 어떠한 공격이라도 격파할 수 있도록 준비된 태세를 견지하며 적의 일거일동을 예리하게 살피며 적의 음모와 책동을 미리 방지하도록 하는 것이 중요합니다”라고 하여 훈련을 적극 강조하였다.

조선인민국 창설 직후의 열병식 광경 (1948. 5. 1)

북한군의 창설은 김일성을 우상화하는 정책과 결부되었으며, 김일성 항일유격대 출신 인물들을 기간으로 하여 편성되었다. 김일성은 소련군 편제를 모방하여 문화부를 설치하였다. 6․25 당시의 문화부 대대장, 연대장, 사단장이라고 하는 것은 소련군의 정치위원에 해당하는 것이었다. 당은 이들 정치위원들을 통하여 북한군의 정치사상 통제를 담당하여 군대를 장악하고 있었고, 따라서 군대를 육성함에 사상과 정치교육에 치중하였다.

‘조선인민군’ 총사령관에는 최용건이 유임되었고 총사령부를 평양시의 구 일본군 제44부대 자리로 이전하였다. 즉, 총사령관에 최용건, 부사령관 겸 문화부 사령관 김일(金一), 포병사령관 무정, 후방부사령관 최홍극(崔弘極), 총참모장 강건(1947년 12월 안길 사망 이후), 부총참모장 황호림(黃虎林, 새로 보임), 통신부장 박영순(朴英順), 공병부장 박길남(朴吉南, 부부장에서 황호림 후임), 작전부장에 유신(柳新) 등이 각각 임명되었다. 인민집단군 제1보병사단은 ‘조선인민군’의 창설에 따라 북한군 제1사단으로 발족하고 예하부대를 다음과 같이 배치하였다.

제1보병사단사령부 개천(사단장 김웅 : 金雄, 참모장 최광 : 崔光)

제1연대 신의주(연대장 미상)

제2연대 재령(연대장 미상)

제3연대 강계(연대장 최현 : 崔賢)

포병연대 개천(연대장 이기건 : 李奇建)

인민집단군 제2보병사단도 ‘조선인민군’ 제2사단으로 개편하여 사단사령부를 나남에 설치하고 있다가 1949년 초에 동북의용군이 들어오자 함흥으로 이전하였다. 따라서 나남에 주둔하고 있던 제5연대만 평양 평천리로 이동하였고 제6연대는 나남에 그대로 주둔하고 있었다. 제4연대는 회령(會寧)에 설치하고 포병연대는 강덕(康德)에 설치하였다.

제4연대장에 유경수가 부임되어 있다가 제195전차연대장으로 전임되어 갔고 제5연대장에 최용진이 부임한 후 동 연대가 평양으로 이동하면서 이인철이 부임하였다. 그리고 제6연대는 이영호, 포병연대는 한진덕 등이 부임하였으며 제2사단의 배치 상황을 보면 다음과 같다.

제2보병사단사령부 함흥(사단장 이청송 : 李靑松, 참모장 이익성 : 李益城)

제4연대 회령(연대장 유경수 : 柳京洙)

제5연대 평양(연대장 최용진 : 崔容鎭)

제6연대 나남(연대장 이영호 : 李英浩)

포병연대 강덕(연대장 한진덕 : 韓鎭德)

인민집단군 제3독립혼성여단은 인민군 제3독립혼성여단으로 발족하였다. 여단본부는 원산(여단장 김광협, 참모장 오진우 : 吳振宇)에 위치하였다. 여단 예하의 3개 보병대대와 포병대대는 연대로 확장할 준비를 하고 있었으며 1948년 9월 북한군 총사령부가 민족보위성으로 승격될 때 제3혼성여단은 북한군 제3사단으로 증편하게 된다.

이 여단은 1948년 9월 9일 소위 ‘북조선민주주의인민공화국’이 선포되자 제3사단으로 승격되었고, 동년 10월 제2사단에서 제6연대를 편입시켜 제8연대로 개편하고 사단 직할부대와 3개 보병연대 그리고 1개 포병연대로 사단편성을 완료하였다. 사단사령부를 처음에 평양에 두었다가 함흥으로 이동하고 다시 원산(元山)의 명사십리(明沙十里)로 이동하였다. 사단장에 최민철이 부임하여 전투훈련에 치중하였다. 제7연대는 덕원(德源)에 주둔하고 있었고 제8연대는 평강(平康)에, 제9연대는 흥남(興南)에 그리고 포병연대는 원산에 각각 배치하여 화천(華川), 철원(鐵原), 복계(福溪), 양양(襄陽) 등지의 38선 경비에 대처하는 임무를 담당하고 있었다.

제3사단사령부 원산(사단장 김광협, 참모장 오진우)

제7연대 덕원

제8연대 평강

제9연대 흥남

포병연대 원산

1948년 10월 15일 북한군 제4독립혼성여단을 창설하고 여단본부를 대동군(大同郡) 유사리(柳沙里)의 이연(理硏)공장 자리에 두고 직할부대와 3개 보병대대로 편성하였다. 제1대대와 직할대대는 진남포에, 제3대대는 신의주에, 제3대대와 포병대대는 평양에 각각 배치하였다. 그 후 1949년 말 동 여단은 북한군 제4사단으로 승격되어 보다 강력한 사단으로 육성되었다.

1개의 댓글

Great blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.