북한의 내무성(內務省) 관할 부대로는 38선 경비대와 철도경비대, 그리고 한·만 (韓·滿)국경경비여단 등이 운영되었다. 이들 경비대는 통상 공산국가들에서 독특하게 운용되는 부대로서 민족보위성에 소속된 부대들과는 달리 주로 국내 치안이나 국경수비를 담당하였다.

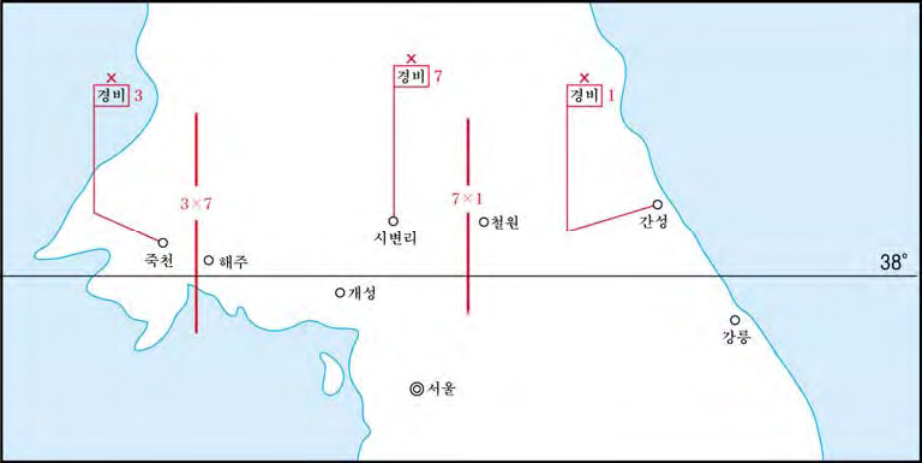

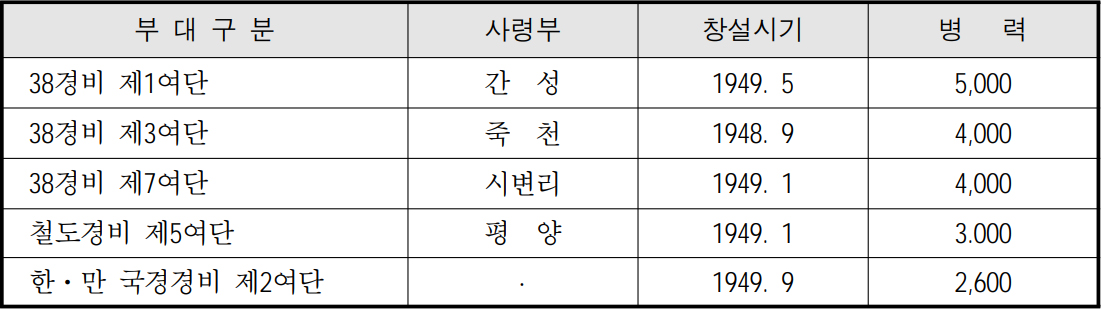

북한은 북한군의 증강과 더불어 내무성 관장하의 보안대도 강화하여 치안은 물론 38도선 및 국경경비를 강화하였다. 1947년 7월에는 보안대를 중심으로 사리원(沙里院)에 38경비대를 창설하여 38도선 경비를 강화하였다. 이들은 1948년 초에 38보안여단으로 증편되었고 1949년에 접어들어 38도선 경비부대를 3개 여단으로 증편하여 죽천(竹川, 제3여단), 시변리(市邊里, 제7여단), 간성(杆城, 제1여단)에 전개하고 38도선 경비를 분담시켰다.

북한의 ‘경비대 예산(豫算)’ 자료에 의하면, 1947년에는 병력 2만 5천명 규모, 총예산 1,566,133,140원이었으나, 1948년에는 1,989,854,000원으로 확대되었으며, 1948년 5월부터 병력으로 5만명으로 증가하여 추가예산이 3,577,497,342원으로 대폭 확대되고 있었다.

먼저 38선경비대는 38선경비보안대를 기간으로 창설되었다. 38선 경비를 책임진 38경비보안대는 1946년 중반 김창봉(金昌鳳)을 대대장으로 38선 경비 임무를 위해 사리원에서 창설되었고 이후 3개 연대로 확장되었다. 집단군총사령부(1947년 5월 17일)가 창설될 무렵 미․소 군정 당국은 북한의 광공업자원 및 일부 공산품과 남한의 농산물에 대한 상호 교역(交易)을 합의하여 1947년 5월 22일부터 남북교역을 시작하게 되었다.

이러한 시기에 북한에서는 38선의 경비를 강화한다는 목적으로 38선 경비를 담당할 전담부대를 창설하기로 하여, 내무국(당시 내무국장 박일우) 예하의 보안대를 주축으로 하여 1947년 7월 사리원에서 2,000명 규모의 38선 경비대를 창설하고, 경비대장에는 연안파인 윤공흠(尹公欽)을 임명하였다. 내무국은 1948년 1월 각지에 분산되어 있던 경비대를 통합하여 본격적으로 군대의 기능을 갖추어 사리원에 ‘38보안여단’을 편성하였다.

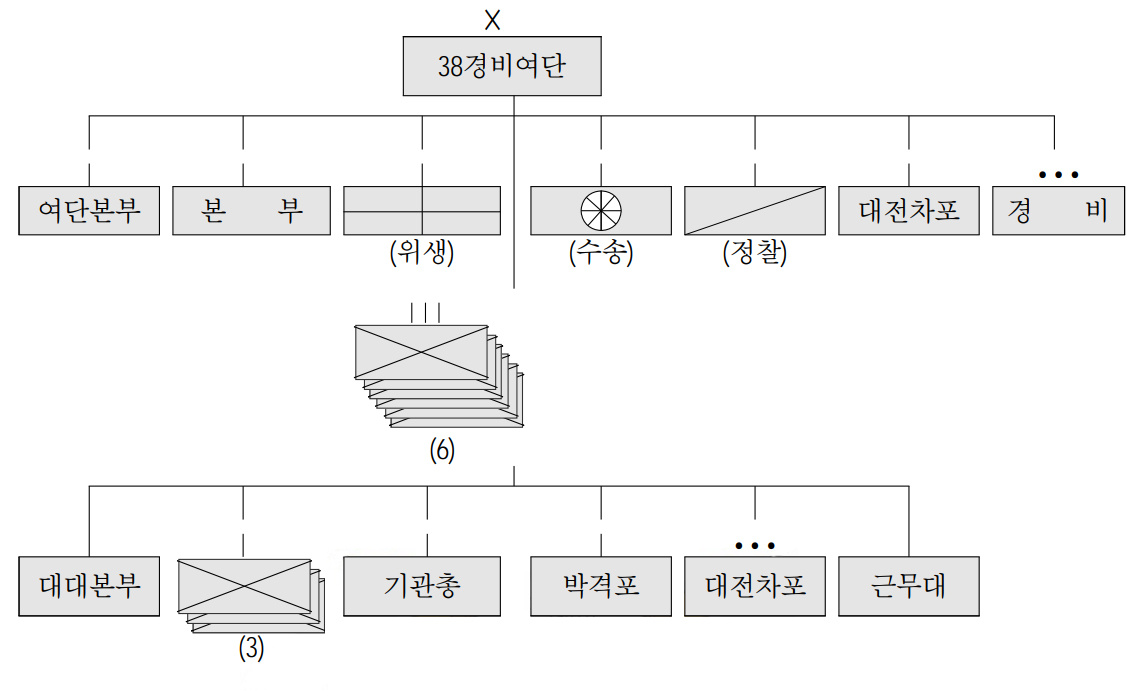

내무성 38경비여단 편성 (1950. 6)

동년 9월에는 진남포에 있던 보안대대가 철원으로 이동하여 새로이 2개 대대를 편성하였는데 이로써 3개 대대의 병력으로 강원도 정면의 38선 접경의 경비에 임하였다. 이어서 1949년 2월 다시 1개 대대를 증설하여 도합 4개 대대가 되었고 1949년 5월 1일에는 이들 4개 대대를 통합 지휘하는 38선 경비 제1여단을 신설하여 본부를 강원도 간성(杆城)에 두고 철원에서 동해안까지의 38선 경비를 담당하게 되었다.

같은 시기(1949년 5월)에 사리원(沙里院)에 있었던 38선 보안여단도 38선 경비 제3여단으로 개칭하여 철원 이서(以西)지구의 38선 경비를 담당하였다. 후에 다시 38선 경비를 보강하기 위하여 시변리에 38선 경비 제7여단을 추가로 창설하여 철원으로부터 해주까지의 38선 경비를 담당하게 하였다. 그리고 사리원에 본부를 두었던 38선 경비 제3여단을 황해도 죽천으로 이동시켜 해주에서 38선 경비를 담당하게 하였다.

이로서 북한은 240㎞에 달하는 38선 경비는 내무상 박일우(朴一禹)의 관할하에 있는 3개의 38선 경비여단에 의하여 경비하는 체제를 갖추게 되었다. 당시 내무성에는 내무성 관할하의 경비대를 관장하는 경비국이 있었는데, 이때 경비국장은 박훈일(朴勳一, 연안파)이었고, 제1여단장은 오백룡(吳白龍, 빨치산파), 제3여단장은 최현(빨치산파), 제7여단장은 경비국 참모장으로 있던 이익성(연안파)이 부임하고 경비국 참모장은 황성복(소련군 출신)이 새로 부임하였다.

각 여단본부의 위치를 보면 제1여단이 강원도 간성에, 제3여단이 황해도 죽천에, 제7여단이 황해도 시변리에 각각 두고 38선 경비에 주력하였다. 이들 38경비대는 38선을 경비하는 한편 수시로 38선을 침범하여 국군과 충돌을 야기 시키고 동시에 아군의 전력을 탐지하여 전투능력을 평가하는데도 중요한 역할을 하였다.

서부전선을 담당하고 있던 38경비 제3여단을 강화하기 위하여 내무성 경비국 직속 기마대를 편입시켰다. 즉 주요 도시에 배치하여 보안임무를 담당하고 있던 해주 제1기마대와 철원에 제5기마대가 38경비 제3여단에 배속되었던 것이다. 38선 경비여단의 편성은 여단본부 예하에 6개 보병대대와 본부중대, 위생중대, 수송중대, 정찰중대, 45㎜ 대전차포중대, 경비소대로 구성되어 있었고, 각 보병대대는 대대본부와 3개 보병중대, 기관총중대, 박격포중대, 45㎜ 대전차포소대, 근무대로 편성되어 있었다.

1개 여단의 정원은 8,312명이었으나, 인원 부족으로 완전보충을 못하고 6․25직전 병력은 제1여단이 5,000명 선, 제3여단과 제7여단은 각각 4,000명 선으로 유지되어 오다가 전쟁 직후 제1여단은 북한군 제8사단(사단장 오백룡), 제3여단은 북한군 제9사단(사단장 박효삼), 제7여단은 북한군 제7사단(사단장 이익성)으로 증편하여 내무성에서 민족보위성으로 이관된 후 전선으로 투입하게 된다.

북한의 38경비여단 배치

다음으로 철도경비대는 초기에 북조선철도보안대로 발족하여 북한의 철도를 경비해 오다가 보안간부훈련소에 흡수되어 보안간부훈련대대에 편입되어 있었다. 1947년 보안간부훈련대대가 인민집단군으로 개편되자 북조선철도보안대는 다시 평양에다 철도보안대대를 창설하여 철도경비에 임하였다.

그 후 1948년 9월에 철도보안대대를 철도보안여단으로 증편하였고, 1949년 1월에는 철도경비 제5여단으로 개편하여 전국의 철도를 경비하고 있었다. 제5여단의 편제는 4개 대대(병력 3,000명)로서, 1개 대대는 4개 중대로 편성되어 있었다. 이들 경비여단들도 소련제 기관총․박격포 등으로 장비 하였고, 편성·훈련·감독은 소련군 군사고문관에 의해 실시되었으며 이들에게는 정치교육이 특별히 강조되었다.

북한 경비여단의 창설 (1949. 5-9)

또한 1948년 9월 이후 ‘선․만 국경경비대’가 압록강과 두만강 사이의 700㎞에 걸친 한․만, 한․소 국경선에 배치되어 있었다. 국경경비대는 내무성이 관할하는 경비대중 가장 늦게 창설되었는데, 북한 정권이 수립(1948년 9월 9일)된 직후인 1948년 9월 중순경에 한․만 국경경비대 3개 대대를 창설하여 압록강과 두만강에 배치하였다. 그 후 동 경비대는 7개의 위수사령부로 개편되었다.

1개 위수사령부의 편제는 1개 대대 300명을 구성하여 총 2,600명의 병력으로 압록강과 두만강 선을 따라 소만 국경지대에 배치되어 경비하고 있었다. 장비는 박격포, 기관총을 가진 경장비의 경비대였다. 그 후 경비대는 7개 위수 사령부를 7개 대대로 다시 개편하였고 이를 통합 지휘하는 여단이 창설되어 국경경비 제2여단으로 개칭되었다. 내무성은 이상의 경비대 외에도 해안경비대와 각 도, 시, 군 보안대의 무장병력을 관장하고 있었다.

그 외에 특수임무를 수행하도록 하기 위하여 1949년 4월 회령에서 제766부대를 편성하여 유격대를 육성하고, 1950년 4월 청진에서 모터사이클을 주장비로 기동정찰용 제12모터사이클연대를 창설하였다.