대한민국 정부 수립 이후 한국은 건군의 기틀을 마련해 가는 과정에서 국방체제의 모델로 1947년 미국의 국가안전보장법(National Security Act)과 1949년의 개정법에 나타난 국방기구를 대부분 반영하여 수용하고 있음을 국방관계법 등을 통해 알 수 있다. 1948년 11월 30일 제정하여 공포된 국군조직법 상에 나타난 한국의 국방체제는 육⋅해⋅공군의 3군 체제, 연합참모회의, 군령권을 행사하는 국군참모총장제, 대통령 국방자문기구로 설치된 최고국방위원회, 중앙정보국 설치 등은 미국의 3군 체제, 합동참모본부, 합동참모의장, 국가안전보장회의(NSC), 중앙정보국(CIA) 등과 그 기능 및 구조가 매우 흡사하다는 것을 알 수 있다.

6⋅25전쟁 당시 미국의 국방체제(National Defense System)는 1947년 국가안전보장법과 1949년 개정된 국가안전보장법에 의해 그 근간(根幹)이 형성되었다. 이 법에 의하여 새롭게 개편된 미국의 군사기구는 오늘날 세계 강대국 미국의 국방조직 및 편성에 중요한 역할을 하였을 뿐만 아니라 6⋅25전쟁을 맞이하여 처음으로 미국의 새로운 국방체제를 시험할 수 있는 기회가 되기도 하였다. 1947년 국가안전보장법에 따라 신설된 미국의 ‘국방군사기구(National Military Establishment)’는 기존의 육군 및 항공대를 관장하는 전쟁부(Department of War)와 해군 및 해병대를 관장하는 해군부(Department of Navy)의 상위 통제부서로 신설되었다.

그러나 미국의 국방군사기구는 오늘날과 같은 군정권과 군령권을 행사하는 국방부의 역할을 제대로 수행하지 못하였다. 그 당시 미국의 국방군사기구는 제도상으로 국방부의 기능을 수행할 수 없는 체제였다. 그 당시 미국의 육⋅해⋅공군장관은 국방부 장관과 마찬가지로 내각(Cabinet)의 구성원이었을 뿐만 아니라, 각각의 소속 군에 대한 군정 및 군령권을 계속 행사할 수 있었기 때문에 국방부장관은 단순히 육군⋅해군⋅공군간의 업무를 협조하거나 조정하는 합의체의 장(長)에 불과하였다.

미국 제34대 대통령 트루만(Harry S. Truman, 1884-1973)

이러한 문제점을 보완하기 위해 미국 정부는 1949년 국가안전보장법을 개정하여 각 군 장관을 내각에서 제외시키고, 그 권한을 대폭 축소하게 되었다. 그리고 국방군사기구의 명칭을 오늘날 미국이 사용하고 있는 국방부(Department of Defense)로 개칭하고, 국방부 장관이 모든 군령권과 군정권(軍政權)을 행사할 수 있도록 문관우위

의 군 지휘체제를 확립하였다. 또한 최고 군령기관인 합동참모본부를 신설하고, 의장직을 상설화 함으로써 합동참모본부의 각 군에 대한 군령권을 확실히 보장해 주었다.

미국 제2대 국방장관 존슨(Louis A. Johnson, 1891-1966)

6⋅25전쟁 당시 미국은 1949년 국가안전보장법에 의해 새로운 국방체제 속에서 한국전쟁을 지도하였다. 미국의 국방 수뇌부는 임기 5년째를 맞고 있는 대통령 트루만(Harry S. Truman)을 정점으로 국방장관 존슨(Louis A. Johnson), 합참의장 브래들리(Omar N. Bradley) 원수, 육군장관 페이스(Frank Pace Jr.), 육군참모총장 콜린스(J.

Lawton Collins), 해군장관 매튜(Francis P. Mathews), 해군참모총장 셔만(Forrest P. Sherman), 공군장관 핀레터(Thomas K. Finletter), 공군참모총장 반덴버그(Hoyt S. Vandenberg), 그리고 해병대사령관 세퍼드(Lemanuel C. Shepherd Jr.) 등 이 있었다. 극동군사령관에는 맥아더(Douglas MacArthur) 원수(General of the Army)가 일본 점령연합군사령관 겸 미 극동 육군사령관직을 수행하고 있었다. 6⋅25전쟁기 국가 통수권자와 국방 수뇌들의 현황을 정리하면 아래 표와 같다.

6⋅25전쟁시 미 국방 수뇌부 현황

미국 합동참모본부(JCS)는 합참의장을 비롯한 육⋅해⋅공군 참모총장의 군사자문을 위한 합의체로서 군의 전략계획 수립 및 전략지시 준비, 합동군수계획 수립 및 계획에 의한 주요 군사력 소요 검토, 전략지역 내에 설치된 통합군사령부에 대한 지휘통제였다.12)

미국 합동참모본부가 지휘하는 통합군사령부(Unified Command)는 모두 6개 사령부로서, 여기에는 극동군사령부(FECOM : Far East Command), 알래스카사령부(Alaskan Command), 카리브해사령부(Caribbean Command), 태평양사령부(Pacific Command), 유럽사령부(European Command)가 있었다. 통합군 총사령관은 합동참모본부의 통제 및 지시를 받으면서 자신이 관할하고 있는 육⋅해⋅공군에 대한 지휘권을 행사하였다.14)

1949년 국가안전보장법에 의해 합참의장직이 신설되자, 합참의장은 미군 현역 장교 가운데 최선임으로서 합동참모회의를 주재하며 대통령과 국방장관에 대한 군사보좌와 함께 국가안전보장회의에 참석하여 군사적 자문을 하게 되었다.

미국 합동참모본부 구성요원: 좌로부터 해군참모총장 셔먼(Forrest P. Sherman) 제독, 합참의장 브래들리(Omar N. Bradley) 대장, 공군 참모총장 반덴버그(Hoyt S. Vandenberg) 대장, 육군참모총장 콜린스(J. Lawton Collins) 대장

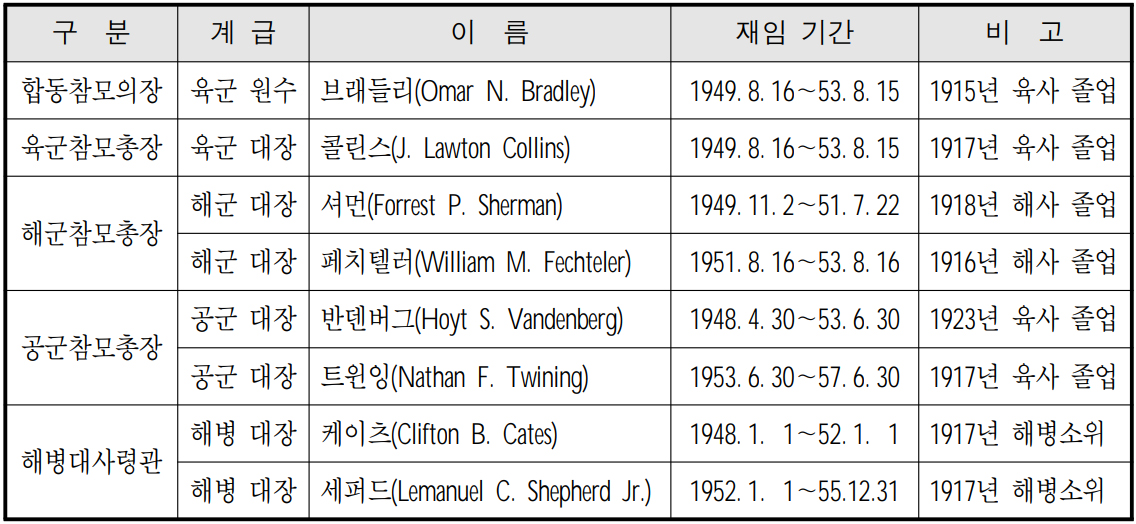

6⋅25전쟁기 미국 합참의장은 1949년 1월 16일 임명된 브래들리(Omar N. Bradley) 원수였고, 합동참모회의 구성원은 육군참모총장 콜린스(J. Lawton Collins) 육군대장, 공군참모총장 반덴버그(Hoyt S. Vandenberg) 공군대장, 해군참모총장 셔먼(Forrest F. Sherman) 해군대장이었다. 해병대사령관이 합동참모회의 구성원으로 들어온 것은 1952년 세퍼드(Lemanuel C. Shepherd Jr.) 해병대장 때부터이다. 이를 표로 정리하면 아래 표와 같다.

6⋅25전쟁시 미 합동참모본부 구성요원

이렇듯 6⋅25전쟁은 미국으로 하여금 1947년과 1949년 국가안전보장법에 의거 새로 구성된 국방체제를 시험할 수 있는 좋은 기회가 되었다. 비록 미국이 제2차 세계대전을 승리로 이끌었다고는 하지만, 전후 신속한 복원과 국방비 삭감으로 미군의 전력은 미국에 의한 평화유지라는 ‘팍스 아메리카나’(Pax Americana)를 수행하기에는 재래식 군사력 면에서 부족한 면이 있었다.

12) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 43.

13) 南廷屋, 『韓美軍事關係史 1871-2002』, p. 315.

14) Schnabel, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1945ᐨ1947, vol.Ⅰ (Washington D. C. : Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 1996), p. 87.