1945년 5월 초 독일이 항복한 후 연합국은 일본의 항복을 유도하기 위해 모든 힘을 기울였다. 일본이 연합국측의 무조건 항복 요구를 받아들이지 않으므로 미국은 결정적 타격을 가하기 위해 8월 6일과 9일에 일본 본토의 히로시마(廣島)와 나가사키(長岐)에 각각 원자폭탄을 투하했으며, 소련도 8월 9일 선전포고와 더불어 대일전(對日戰)에 참가했다. 이 시기에 대한민국임시정부도 미국과의 협의를 통해 광복군의 일부를 미국전략정보처(OSS)의 훈련반에 참가시키고 대일공작반(對日工作班)을 설치하였다. 또 광복군 정진대원(挺進隊員)들은 미 육군성의 지원으로 중국 부양(阜陽)과 서안(西安)에서 공수작전 등의 특수훈련을 받으면서 한국 국내로의 진공작전을 준비하고 있었다.

바로 이 시기인 8월 10일 일본이 무조건 항복 의사를 표시하였다. 연합군측의 총공세에 더 이상 견딜 수 없게 되었기 때문이었다. 일본의 항복은 그동안 원폭을 투하하고 일본 본토 진격까지를 준비하고 있던 미국으로서는 매우 고무적인 일이 아닐 수 없었다. 그러나 전황의 급속한 진전에 대처해야 할 부담감과 당혹스러운 면도 있었다. 특히 일본에 선전포고한 소련의 군대가 급속히 한반도로 접근하고 있었으므로 한반도문제에 대해 신속한 결정을 내리지 않으면 안되었다.

이때 미국의 정책 결정자들은 한반도에서의 군사작전 전개라는 종래의 계획을 바꾸어 이곳에서의 일본군 무장해제와 군사적 점령이라는 전략을 추구하기 위해 일본군의 항복을 접수할 주체와 극동에서의 작전 한계선을 신속히 선정하기로 하였다. 이 전략을 실현하기 위한 작업은 스팀슨(Henry S. Stimson)의 지시에 의해 1945년 8월 11일 국무ᐨ육군ᐨ해군부 3부조정위원회(StateᐨWarᐨNavy Coordinating Committee, SWNCC)에서 착수되었다.

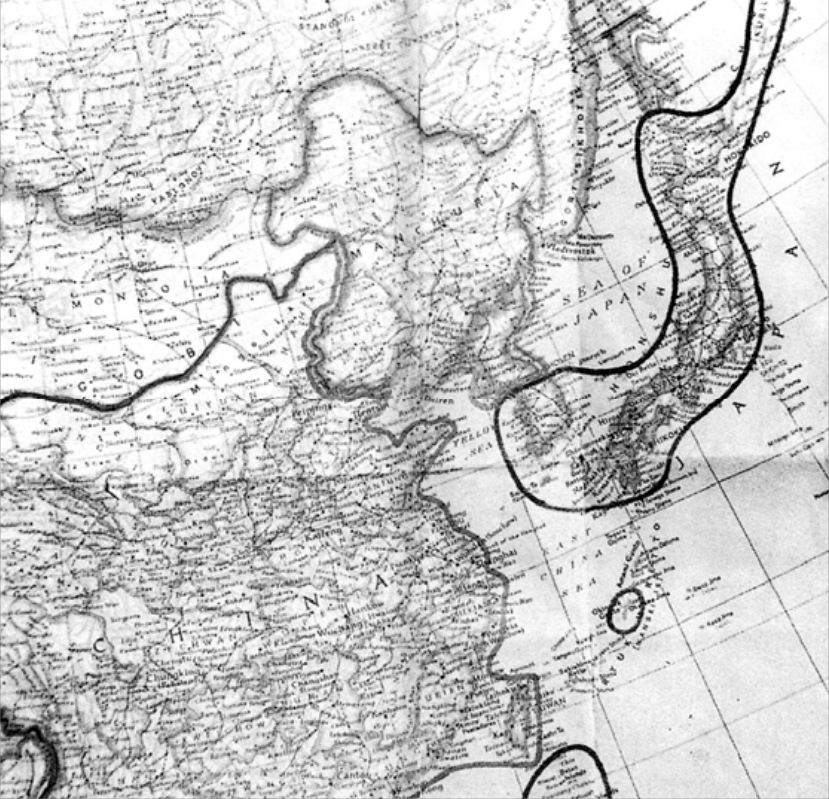

미국측이 일본군의 항복을 접수하는 미·소간의 분할선으로 북위38°선을 획정한 지도

실무를 담당한 본스틸(Charles H. Bonesteel) 대령과 딘 러스크(Dean Rusk) 대령은 1945년 8월 11일 새벽, 내셔널 지오그래픽(NationalGeographic) 지의 1942년판 지도를 보고 한반도에서의 미⋅소 작전 담당 구역의 분할선을 북위 38도선으로 정하기로 하였다. 그들은 이 시기에 소련군이 이미 북한의 동북부를 폭격하고 있음에 반해, 한반도에서 가장 가까운 거리의 미군은 1,000㎞ 떨어진 일본의 오키나와(沖繩)에 있다는 사실을 고려하였다. 만일 소련이 동의하지 않을 경우에는 미군이 이 선까지도 확보하기 어려울 수 있다고 생각했지만 미군이 현실적으로 진주할 수 있는 가장 북쪽에 있는 선으로서 그 지역 내에 서울⋅부산⋅인천 등의 주요 도시가 포함되어 있다는 점을 중요시했다. 일본군의 항복을 받는 선을 가능한 한 북상시키려는 희망을 의식하면서도, 그 선이 미국의 군사 능력을 크게 넘어서는 경우 소련이 이를 받아들이지 않을 것이라는 우려를 미국 군부는 떨쳐 버릴 수 없었던 것이다. 이에 따라, 희망과 현실적 능력의 한계 사이에서 조화를 이룰 수 있는 안이 모색되었던 것이다.

당시의 상황을 딘 러스크 대령은 뒷날 미국 의회에서 다음과 같이 증언했다.

(1945년) 8월 10〜13일 사이에 몇 차례 긴 회의를 열었다. 의제는 일본 항복의 수락에 관한 논의였다. 국무부는 미군이 가능한 한 북쪽으로 올라가 항복을 접수할 것을 건의했다. 그러나 군부는 즉시 이용할 수 있는 병력이 부족하고, 또 시간적⋅공간적 조건으로 보아도 소련군이 이 지역에 진입하기에 앞서서 더 이상 북쪽으로 올라가기가 어려웠다.(United States Department of State, Foreign Relations of the United States, 1945(Washington, D. C. : United States Government Printing Office, 1969), Ⅳ, p. 1039)

한반도에 있어서의 작전지역 분할에 대해서는 이 시기 이전에도 검토된 적이 있었던 것으로 알려져 있다. 즉, 포츠담 회담 때 루스벨트 대통령을 수행한 관리들이 소련의 대일참전문제를 논의하는 과정에서 한반도의 육상분계선을 고려해 본 것과,(미국쪽 수행원들이 이 문제를 제기하지 않음으로써 미⋅소 대표들 간에는 토의되지 않았다.

Appleman, United States Army in the Korean War : South to the Naktong North to the Yalu, pp. 3-4) 1945년 여름에 작성한 것으로 추측되는 미국의 합동전쟁계획위원회(Joint War Plans Committee)의 비밀보고서에서 언급되었다는 것이다. 이러한 과정을 통해서 판단할 때 미국은 한반도 문제에 소련의 참여를 전제로 했음을 알 수 있지만, 일본이 갑자기 항복한 시기에 소련이 한반도 전체를 점령하려고 시도할 것이라 판단하고서 우선 그 절반만 이라도 확보하려 하여 38도선을 고려하게 된 것이다.

한자(漢字), 러시아어, 영어로 표기된 ‘북위 38도선’ 표지판

한편, 작전한계선에 대한 검토가 이루어지고 있던 당시에 해군측 대표는 요동반도(遼東半島)의 여순(旅順)과 대련(大連)을 포함할 수 있는 북위 39도선을 제시하였다. 그러나 이 선을 확보하기 위한 점령군이 한반도로부터 너무 멀리 떨어져 있어 곤란하다는 육군측의 의견과 대련보다 한반도가 더 중요하다는 국무부측의 의견을 참작하여 3부조정위원회(SWNCC)는 38도선을 극동에서의 작전한계선으로 선정하여 대통령의 재가를 받기로 했다. 그리고 이 방침을 실행하기 위한 방안은, ‘서울을 확보할 수 있고 신탁통치 시에 영국과 중국에 할애할 지역적 공간이 있다’는 합

동참모본부(Joint Chiefs of Staff)의 논평과 승인을 거치고, 국무⋅육군⋅해군장관의 동의를 얻은 후에 트루만(Harry S. Truman) 대통령의 결재를 상신하게 되었다.

일본의 무조건 항복으로 감격과 영광의 광복을 맞아 서울 서대문형무소에서 출옥한 독립투사들과 이들을 환호하며 만세를 부르는 군중(1945. 8. 16)

이때 트루만 대통령에게는 한반도 전역과 만주의 공업지대를 미군이 점령해야 한다는 건의가 올라오기도 했다. 그러나 그는 ‘당면한 기회는 장기간의 전쟁을 끝내는 것’이라 판단하여 그 건의를 채택하지 않고, 한반도를 북위 38도선에서 분단하는 건의안을 아무런 수정 없이 결재하였다. 합동참모본부는 8월 15일 이 내용을 필리핀의 수도 마닐라에 있는 태평양지역 연합군 최고사령관(SCAP :Supreme Commander, Allied Powers) 맥아더(Douglas A. MacArthur) 장군에게 하달하였다. 동시에, 이 명령의 내용은 연합국의 동의를 얻기 위해 영국과 중국, 그리고 모스크바 주재 미군 사절단을 통해 스탈린에게도 전달되었다. 미국의 제안에 대한 소련의 회답은 다음날인 8월 16일에 돌아왔는데 예상 외로 38도선 획정에 대해서는 별다른 언급이 없었다. 그것은 묵시적인 동의로 간주되는 일이었다. 이로써 38도선을 경계선으로 하여 그 이북에서는 소련군이, 그 이남에서는 미군이 각각 일본군의 항복을 받는다는 방침이 양국 간에 확정되었던 것이다.

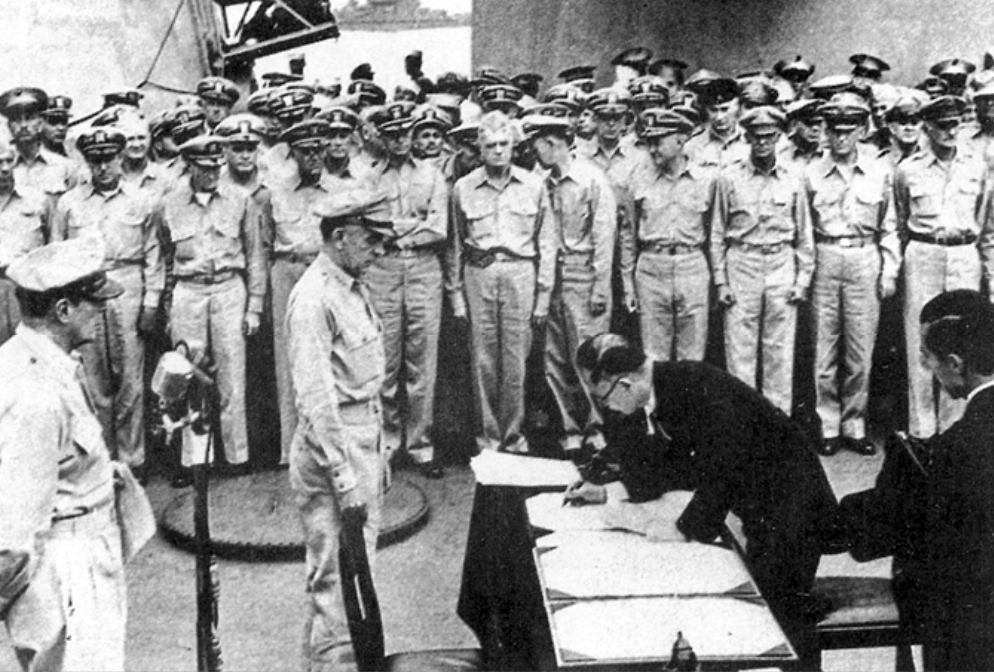

곧 이어, 일본군이 어디에서 누구에게 항복할 것인가를 주내용으로 하는 일반명령 제1호(General Order No. 1) 가 신속하게 작성되었으며, 9월 2일 동경만(東京灣)의 미주리(Missouri)호 함상에서 항복문서 조인식이 있은 후 발표되었다. 요컨대 일반명령 제1호는 미국이 초안을 만들고 연합국의 동의를 받아 일본에 제시한 것이며, 대본영(大本營)이 일본 국내와 국외에 있는 일본 군대 및 일본의 지배하에 있는 모든 군대에게 내린 명령이었다. 또한, 이 명령에 언급된 38도선은 단지 ‘일본의 항복 접수와 무장해제를 위한 책임구역의 할당’을 목적으로 선정된 것일 뿐이었다.

38도선과 관련된 일반명령 제1호의 내용은 다음과 같다.

제국(帝國) 대본영(大本營)은 …… 연합군 최고사령관에 대한 항복의 결과로서 일본국 국내 및 국외에 있는 모든 지휘관에 대하여 …… 적대행위를 즉시 정지하고 무장을 해제하고 현위치에서 다음에 지시하는 …… 각 지휘관에 대하여 무조건 항복할 것을 명령한다.

1) (생략)

2) 만주, 북위 38도선 이북의 한국, 사할린, 쿠릴열도에 있는 일본국의 선임지휘관과 모든 육군⋅해군⋅공군 및 보조부대는 소련 극동군사령관에게 항복하라.

3) 일본국과 일본국 본토에 인접한 모든 소도(小島), 북위 38도선 이남의 한국⋅유구열도(琉球列島) 및 필리핀 제도에 있는 일본국의 선임지휘관과 모든 육군⋅해군⋅공군 및 보조부대는 미국 태평양 육군최고사령관에게 항복하라.

4) 위에 지정한 각 지휘관만이 항복을 수락할 권한이 부여된 연합국 대표자이며,모든 일본국 군대는 이 지휘관 또는 그 대리자에게만 항복하라.(조선일보사 엮음, 『한국 現代史 秘資料 1백25건』 (서울 : 월간조선, 1996), pp. 78-80.)

미주리호 함상에서 실시된 일본 항복 조인식(1949. 9. 2)

이 일반명령 제1호는, 미국과 소련 당국이 내면적으로 38도선을 군사점령지역의 경계선으로 할 것을 이미 합의한 바 있었지만, 양국 군대가 한반도에 진주(進駐)하는 공식적인 근거가 되었다. 독일 항복 이후의 사태 전개 과정에서 소련이 일단 점령한 지역을 결코 양보하지 않는다는 성향을 간파한 미국으로서는 그 소련의 전진을 38도선에서 일단 저지할 필요가 있었다. 또한 일본에 미칠 소련의 영향력을 배제하는 일이 더욱 중요했으므로, 소련군의 진격을 일본으로부터 가능한 한 멀리 떨어진 곳에서 멈추게 해야 할 필요가 있었다. 이렇게 하여 공산주의 세력의 남하를 일단 저지했다는 사실은 대단히 중요한 의미를 지니고 있다 할 것이다.

외관상으로 연합국들은 제2차 세계대전의 전후 처리를 위한 국제회담에서 한반도의 분할에 대해 아무런 논의도 하지 않았으며, 어떠한 합의도 하지 않았다. 그렇지만 일본군의 항복 접수를 목적으로 지역을 구분한 일이 결국 한반도의 분할을 굳히는 계기를 제공한 것만은 분명하다. 이때 군사적 편의에 따라 잠정적 으로 설정된 북위 38도선이 한반도를 지리적으로 분할하는 데 그치지 않고, 민주주의 체제와 공산주의 체제의 경계선으로 변하여 이 선의 양편에 각각 이념과 사상을 달리하는 이질적인 체제가 성립되었다. 그리고 대한민국을 무력에 의해 점령하려고 북한이 남침 전쟁을 일으킴으로서 38도선에 의한 분할은 결과적으로 전쟁의 불씨가 되었던 것이다.