나는 현재 장기 비상근예비군으로 ‘보병여단 포병대 전포사격통제부사관’ 임무수행을 2년째 하고 있다. 이 사실을 현역때 같이 근무했던 선후배들, 그리고 동기들에게 알리니

‘그럴거면 왜 전역했냐’, ‘어중간한 위치에서 어중간하게 할거면 차라리 복귀해라’

라는 이야기들을 계속 들었다.

하지만 같이 복무하는 어느 비상근예비군은 오늘의 연구주제에 대해 얘기했더니

‘뭐하러 다시 현역에 돌아가려 하느냐, 지금 군대 상황이 엉망인데.’

라는 말도 했었다.

나도, 다시 군생활을 하다보니 개인적으로 욕심도 날 때도 있다. 나도 전역하고 싶진 않았지만, 부모님의 결사반대로 인해 전역을 하고 복학을 하고 사회생할을 하고 있다. 하지만 이미 예전과 같이 날카롭지도 않고, 몸도 많이 무거워져 날아다니지도 못하는 일개 예비군이 되어버리고 만 지금의 현실도 잘 알고 있다.

그럼에도 불구하고, 혹시나 방법이 있는지 궁금해서 법령을 뒤지고 있었다. 내 개인적인 욕심이기도 했지만, 처음 장기 비상근에비군을 시작했을 때 자기소개를 하는 그때에, ‘재입대를 준비하면서 지원했다’는 젊은 친구들을 봤기에 ‘그냥 한번 찾아보기라도 해보자’ 라는 가벼운 심정으로 이 작업을 시작했다. 이때 마치 짜고 친듯한 타이밍으로 곧 퇴역하시는 예전에 모시던 선배가 이런 법령이 있다고 알려줬다. 그 내용은 다음과 같다.

군인사법

제7장 전역 및 제적 <개정 2011. 5. 24.>

제35조(본인의 의사에 따른 전역) ① 제7조(의무복무기간)에 따른 의무복무기간을 마친 장기복무자는 전역을 원하면 전역할 수 있다. 다만, 전시·사변 등의 국가비상시에는 예외로 한다.

② 30년 이상 현역에 복무한 사람은 제1항 단서에도 불구하고 전역을 원하면 전역할 수 있다.

③ 에비역의 장교·준사관 또는 부사관으로서 소집되어 군에 복무중인 사람은 본인이 지원하면 국방부령(군인사법 시행규칙 제41조(지원))으로 정하는 바에 따라 현역에 편입할 수 있다. [전문개정 2011. 5. 24.]

군인사법 시행규칙

제6장 예비역의 현역 편입 <개정 2012. 5. 1.>

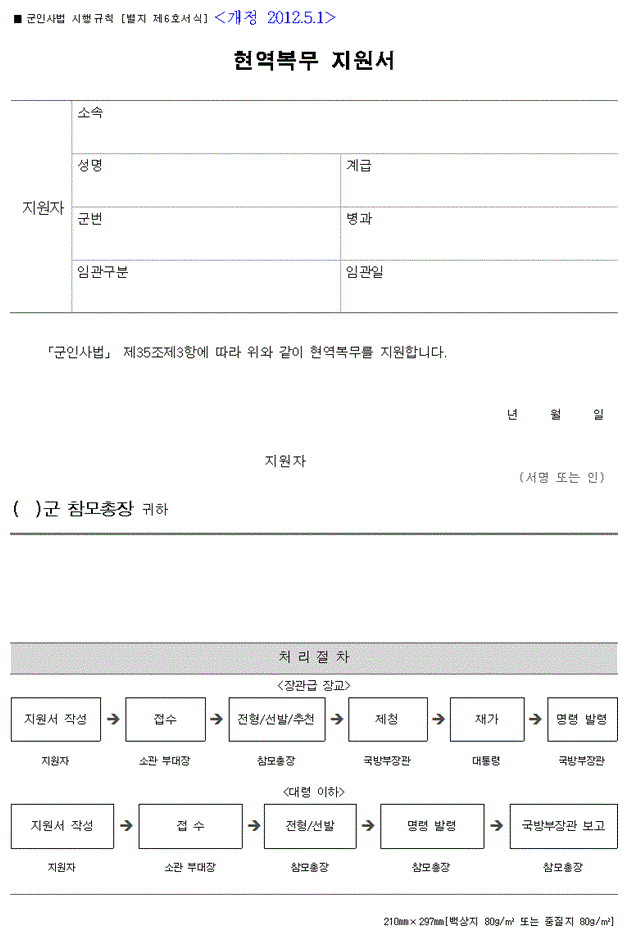

제41조(지원) 법 제35조제3항(본인의 의사에 다른 전역)에 따라 예비역의 장교·준사관 또는 부사관으로서 소집되어 복무중인 사람이 현역 편입을 지원하려면 별지 제6호 서식의 현역복무 지원서를 소집해제 3개월 전에 부대장을 거쳐 참모총장에게 제출하여야 한다. [전문개정 2012. 5. 1.]

<별지 제6호 서식>

제42조(선발기준) 군인사법 시행규칙 제41조에 따라 지원한 사람의 현역 편입은 다음 각 호의 기준에 해당하는 사람 중에서 선발하여 발령한다.

1. 현역에 편입한 날부터 1년 이상 복무를 지원하는 사람

2. 현역에 편입한 날부터 2년 이내에 법 제8조(현역정년)에 해당하지 아니하는 사람

3. 현역 편입 당시 정해진 군사교육과정을 이수하고 그 성적이 우수한 사람

4. 고른 군사 경력을 거친 사람 [전문개정 2012. 5. 1.]

제43조(전형위원회) ① 참모총장은 군인사법 시행규칙 제42조에 따라 현역에 편입할 사람을 선발하기 위하여 군 본부에 전형위원회를 둔다.

② 제1항의 전형위원회는 3명 이상 7명 이하의 위원으로 구성하며, 위원은 영관급 이상 장교 중에서 참모총장이 임명하고, 위원장은 위원 중 가장 선임인 사람으로 한다.

③ 전형위원회의 사무를 처리하기 위하여 전형위원회에 간사 1명을 둔다. [전문개정 2012. 5. 1.]

제44조(편입의 발령 및 보고) 소집되어 복무 중인 사람의 현역 편입은 군인사법 시행규칙 제42조에 따라 선발된 사람 중에서 참모총장이 발령하되, 편입 발령일로부터 1개월 이내에 국방부 장관에게 보고하여야 한다. 다만, 장성급 장교에 대해서는 국방부장관이 대통령에게 제청한다. <개정 2017. 10. 18.> [전문개정 2012. 5. 1.]

제45조(복무) 군인사법 시행규칙 제44조에 따라 현역에 편입된 사람은 그 복무기간 중 장기복무 전형에 합격한 사람을 제외하고는 3년을 초과하여 복무할 수 없다. 다만, 본인이 원할 때에는 1년 단위로 하여 복무기간을 연장할 수 있으며, 예비역으로 소집되어 복무한 기간과 현역에 편입된 후의 복무기간을 합산한 전체 복무기간은 10년을 초과할 수 없다. [전문개정 2012. 5. 1.]

현재 법령은 상기와 같은 방법을 통해 예비역의 현역 편입에 대한 길을 이미 10여년 전 부터 확보하고 있었다.

그렇다면 장기/단기 비상근예비군은 이 법령에 포함이 될 것인지 확인해 보자.

일단 예비군법에서 설명하고 있는 비상근 예비군 제도는 다음과 같다.

예비군법

제3조의3(비상근 예비군 제도) ① 국방부장관은 평시에 일정기간 소집할 수 있는 예비군(이하 “비상근 예비군”이라 한다) 제도를 시행할 수 있다.

② 국방부장관은 예비역인 장교, 준사관, 부사관 및 병에 해당하는 사람 중에서 지원을 받아 비상근 예비군을 선발한다.

③ 그 밖에 비상근 예비군의 정원, 소집 분야, 소집 기간, 선발, 소집 중단, 보상 등은 대통령령(예비군법 시행령)으로 정한다.

예비군법 시행령

제5조의2(비상근 예비군 제도) ① 법 제3조의3제1항(비상근 예비군 제도)에 따라 평시에 일정기간 소집할 수 있는 예비군(이하 이 조에서 “비상근예비군”이라 한다)은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 단기 비상근예비군: 연간 소집 기간이 30일 이내인 비상근예비군

2. 장기 비상근예비군: 연간 소집 기간이 30일 초과 180일 이내인 비상근예비군

② 비상근예비군은 「병역법」 제46조제1항(병력동원소집)에 따라 동원되는 예비군이 수행하는 주요 직무 중 평시에 추가 훈련이 필요한 분야에 소집한다.

③ 비상근예비군의 정원은 안보환경, 군 구조 개편 정도, 상비 병력의 연차적 조정 규모 등을 고려하여 다음 각 호의 범위에서 매년 국방부장관이 기획재정부장관과 협의를 거쳐 정한다.

1. 단기 비상근예비군: 5,000명 이하

2. 장기 비상근예비군: 700명 이하

④ 국방부장관은 비상근예비군을 그 선발계획을 수립하여 연 1회 선발한다. 다만, 제3항에 따른 정원에 미달하여 선발한 경우에는 수시 선발계획을 통하여 추가로 선발할 수 있다.

⑤ 국방부장관은 비상근예비군 선발계획을 선발일 30일 전까지 국방부 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공고해야 한다.

⑥ 비상근예비군의 소집기간은 제1항 각 호의 범위에서 「병역법」 제50조제1항(병력동원훈련소집) 단서에 따른 입영부대의 장(이하 이 조에서 “입영부대장”이라 한다)이 해당 부대의 훈련계획에 따라 정한다.

⑦ 입영부대장은 선발된 비상근예비군이 질병 및 심신장애, 직무수행능력의 부족, 불성실 복무 및 개인 사정 등으로 비상근예비군 소집을 감당할 수 없다고 인정되는 경우 소집을 중단할 수 있다.

⑧ 국방부장관은 비상근예비군이 「병역법」 제50조제1항(병력동원훈련소집) 단서에 따라 소집된 경우 예산의 범위에서 보상비를 지급한다.

⑨ 제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 비상근예비군의 세부 소집 분야, 선발 등에 필요한 사항은 국방부장관이 정한다. [본조신설 2022. 3. 8.]

현재 사용하고 있는 ‘비상근 예비군 제도’는 2021년 12월 7일 ‘예비군법’과 ‘병역법’ 일부개정법률이 공포되면서 사용되는 용어이다. 이전에는 2014년부터 ‘예비군 간부 비상근 복무제도’라고 명명했고 불려왔다.

때문에 처음 장기 비상근예비군 제도를 홍보할 때 ‘복무’라는 용어를 사용하여 홍보하기도 하고, 일부 기사에서도 ‘복무’라는 사용하기도 하였다.

결정적으로는 국방부 장기 비상근예비군 모집 공고에서도 ‘훈련(복무)’라고 명기하고 있어, 2022년부터 현 시점까지 비상근에비군이 ‘복무’하는 것인지 ‘소집훈련’을 받는 것인지 잘 모를때가 많았다.

단기 비상근예비군은 훈련을 받는 개념이다. 연간 15일, 그중 동원훈련 3일을 제외한 12일동안 전시 수행해야 하는 임무에 대한 소개 및 훈련을 받는다.

장기 비상근예비군의 경우는 ‘훈련소집’이라고는 하지만 직책에 해당하는 임무수행을 하는 과정이 ‘훈련을 받는다’라는 개념보다는 ‘개인임무수행’에 가깝다. 부대 증/창설, 장비관리, 교관임무수행 등 훈련을 받는 입장이기보다는 현역과 같이 부대에 부여된 임무수행을 하는 존재에 더 가깝기 때문이다.

거기에 2022년 하반기에는 비상근 예비군 용어의 변경을 꾀하기도 하였다. 전문예비군, 선발예비군, 복무/임무수행으로 결정되어 사용되던 용어는 2023년 1월 법령상 명시된 용어로 돌아가면서 ‘훈련소집’이라는 용어가 공식용어로 결정되었다.

또한 상기된 법령 중 병역법에 의하면,

병역법

제50조(병력동원훈련소집) ① 지방병무청장은 병력동원소집 대상자로 지정된 사람에 대하여 병력동원훈련소집을 한다. 다만, 「예비군법」 제3조의3에 따른 비상근 예비군에 대하여는 입영부대의 장이 병력동원훈련소집을 한다. <개정 2021. 12. 7.>

비상근예비군은 장기/단기 구분 없이 ‘훈련소집’을 받는 존재로 명기하고 있다.

그렇다면, 비상근예비군은 복무하는 자가 아닌가? 하는 의문이 발생한다.

병역법에는 복무에 대한 용어의 정의를 하고 있지 않지만,

병역법

제2조(정의 등) ① 이 법에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2010. 1. 25., 2011. 5. 24., 2012. 12. 11., 2013. 6. 4., 2015. 7. 24., 2016. 5. 29., 2019. 1. 15., 2019. 12. 31., 2021. 4. 13., 2022. 1. 4.>

2. “소집“이란 국가가 병역의무자 또는 지원에 의한 병역복무자(병역법 제3조제1항 후단에 따라 지원에 의하여 현역에 복무한 여성을 말한다) 중 예비역(豫備役), 보충역(補充役), 전시근로역 또는 대체역에 대하여 현역 복무 외의 군복무(軍服務)의무 또는 공익 분야에서의 복무의무를 부과하는 것을 말한다.

라고 소집에 대해 정의하는 법령 안에 복무의 부과를 명시하고 있다.

그렇다면, 비상근예비군의 ‘소집훈련’이라는 용어는 ‘예비역의 지원에 의한 군복무를 통한 전시임무수행훈련’이라는 의미를 가질 수 있게 된다.

정리해보면, 비상근예비군은 소집되어 훈련하는 존재이다. 이 중 소집이라는 용어에는 군복무의 의무를 부과하는 의미까지 법령으로 포함되어 있다. 그렇다면 비상근예비군은 ‘복무’를 한다고 해석할 수 있다.

그렇다면, 소집되어 복무하는 예비역의 조건을 만족하게 되고, 상기된 군인사법 제35조제3항에 따른 현역 편입 신청을 할 수 있다.

법령을 너무 긍정적으로만 해석하려 한 것일 수 있지만, 군을 지켜낼 간부들이 부족한 작금의 현실을 볼 때, 군에 대한 애정과 의지를 가지고 다시 한 번 군문(軍門)에 자신을 투신한 인재들에 대한 제대로 된 하나의 활용 방안이기를 소망하여 혼자 연구해 보았다.

이 개인적인 연구가, 하나의 정책으로 발전되어 비상근예비군의 질적 발전과 군에 도움이 되는 하나의 길이 되었으면 한다.