성체와 성혈 대축일 聖體—聖血大祝日

〔라〕 Sollemnitas SS. Corporis et Sanguinis Christi

〔영〕 Body and Blood of Christ Solemnity

성 목요일에 성체성사가 제정된 것과 성체성사의 은총을 기념하기 위하여 삼위 일체 대축일(Sollemnitas Samctissimae Trinitatis) 다음 목요일에 지내는 대축일. 한국에서는 삼위 일체 대축일 다음 주일에 지내고 있다. 13세기에 성체 공경에 대한 시심이 발전하면서 시작된 이 축일은 처음에는 ‘성체 축일'(Corpus Christi)이라고 불렸고, 그 밖에 ‘성체성사 축일’ · ‘하느님 축일’ · ‘지극히 고귀한 성사 축일’ · ‘그리스도의 성체와 성혈 대축일’로 불리고 있다.

〔기원과 역사〕

5세기 초부터 교회는 성목요일 저녁 미사 때 성체성사의 제정과 신약의 새 파스카를 기념해 왔으며, 성체성사가 신자들의 성화를 위해 제정된 것이라고 주장하였다. 그래서 교부들은 성체성사의 목적이 인가을 위한 희생 제물이 되고자 온 그리스도가 인간 가운데 현존하게 하는데, 있으며, 그 효력은 그리스도의 실제 현존에 대하여 신자들이 완전하게 깨닫게 되는 것이라고 주장하였다. 이와 같은 교부들의 주장을 바탕으로 교회는 성체에 대하여 특별한 공경을 드리게 되었다. 그런데 12세기에 베렌가르(Berengar de Tours, 1010~1088) 등 여러 신학자들 사이에서 성체 안에 그리스도가 실제 현존하는지에 대한 논쟁이 커지자, 반대로 신자들 사시에서는 성체성사에 대한 신심이 더욱 고조되었다. 특히 성체 안에 몸과 피를 지닌 그리스도의 전 위격이 실제 현존한다는 가르침은 성체성사의 신비적인 측면을 더욱 강조하도록 만들었고, 신자들은 제대 위에 모셔진 성체나 성체성사에 대한 특별한 신심에 주의를 기울이게 되었다.

성체 축일을 제정하는 데 중요한 계기가 되었던 건은 벨기에 리에주(Liège)의 몽 코르니용(Mont-Cornillon)에 있는 아우구스티노회 수녀인 복녀 율리아나(Juliana, 1192~1258)의 성쳉 대한 신심 때문이었다. 1208년부터 여러 번 반복해서 한 쪽 면만 어둡고 전반적으로 찬란하게 빛이 나는 달의 광경을 환시로 보게 된 율리아라 수녀는, 1210년경에 이 환시의 의미를 깨닫게 되었다. 즉 달은 교회를 상징하고 달의 어두운 한 쪽 면은 성체성사를 공격하는 축일이 교회 내에 없음을 의미하는 것이었다. 훗날 원장 수녀가 된 그녀는 수도자 이브(Eve, +1266)와 이자벨(Isabelle de Huy) 수녀의 조언에 용기를 얻어 리에주의 생 마르탱(Saint Martin) 주교좌 성당 참사 원장인 쟝(Jean de Lausanne)에게 자신이 받은 계시를 들려주었다. 참사 원장으로부터 이 문제는 의뢰받은 판탈레옹(Jacques Pantaléon) 대부제는 다른 신학자들(Guy de Laon, Hugues de Saint-Cher)과 이를 의논하였고, 1240년에 판틸레옹 대부제는 율리아나가 체험한 환시를 받아들여 하느님의 계시로 인정하였다. 이때 다른 이들도 모두 이에 동의하였다.

마침내 1246년에 리에주의 교구장 토로토의 로베르(Robert de Torote)는 자신의 교구 내에서 그리스도의 성체를 공격하는 축일을 지내도록 선언하였다. 그러나 성체 축일의 시간 전례 기도문이 이미 1232년에 몽 코르니용의 요한이라고 불리는 한 젊은 성직자가 율리아나 수녀와 함께 작성해 두었다. 이것은 현재 사용하고 있는 시간 전례 기도문과는 완전리 다른 것이지만, 토마스 아튀나스(Tomas Aquinas, 1225~1274)가 이 축일을 위한 미사와 시간 전례 기도문을 만들었다는 것이 전통적인 견해이다. 1251년에 인노첸시오 4세(1243~1254)의 교황 대사로서 후에 추기경이 된 생 셰르의 위그(Hugues de Saint-Cher, 1200~1263)가 성체 축일을 자신의 관할 지역인 독일을 비롯하여 보헤미야 · 모라비아 · 폴란드 등지로 널리 확산시켰다. 그리고 1261년에 교황 우르바노 4세로 선출된 판탈레옹은 1264년 8월 11일에 오르비에토(Orvieto)에서 교서 〈트란지투루스 데 혹 문도〉(Transiturus de hoc mundo)를 반포하여 성체성사를 기념하는 ‘새 대축일'(nouvelle solennité)을 제정하면서, 성령 강림 대툭일 팔부 다음 목요일에 성체성사를 기념하여 전 교회에서 거행하도록 선포하였다. 그 후 오랫동안 이 축일은 ‘새 대축일’이라고 불렸으며, 교황이 새 대축일을 서방 교회 전체가 지키도록 지시한 것은 이것이 처음이었다. 그러나 우르바노 4세 교황이 새 축일을 세운 지 두 달 후에 사망하고 말아 그의 교서는 실천되지 못하였다.

성체 축일을 제정하는 데에는많은 반대와 어려움이 있었다. 13세기 말의 미사 경본에는 성체 축일 전례가 등장하지 못하였으며, 리에주의 생 마르탱 성당뿐 아니라 심지어 로마에서도 성체 축일에 대한 교황 우르바노 4세의 교서는 오랫동안 사장되었었다. 그 후 50년이 지나서야 교황 글레멘스 5세(1305~1314)에 의해 비엔 공의회(1311~1312)에서 선임 교황의 교서가 확증되기에 이르렀고, 후임자인 교황 요한 22세(1316~1334)가 1317년에 글레멘스 5세 교황과 베인 공의회에서 발견하여 정리한 선임 교황의 교서를 교령집으로 발행하면서 선임 교황의 성체 축일 제정을 위한 교서가 드러나게 되었다. 이로써 성체 축일이 전 교회에 받아들여지게 된 것이다. 그러나 예외로 프랑스의 몇몇 교회들과 독일 및 헝가리 일부 지역에서는 1264~1312년에 성체 축일을 지냈음을 증명하는 문서들이 발견되기도 하였다. 14세기경에는 성체 축일이 서방 국가에서 대중적인 축일로 확산되었고, 이날 성체 거동(processio Eucharistiae)이 거행되었다. 로마 교회는 15세기에 이를 받아들였고, 1911년에는 교황 비오 10세(1903~1914)가 성체 축일 팔부를 지내도록 하였다.

〔전례〕

성체와 성혈 대축일 미사와 시간 전례가 형성되기까지 역사적으로 문제시되어 왔던 것은 그 권위였다. 전통적으로 교회에서 인정되어 전해 오는 시간 전례는 토마스 아퀴나스가 작성한 것으로 믿어져 왔으나, 현재의 시간 전례는 그가 작성한 것이 아니다. 따라서 토마스 아퀴나스는 단지 교황 우르바노 4세의 요청으로 두 개의 시간 전례 기도문만을 작성하였고, 그가 여러 자료 들을 수집하여 현재의 시간 전례로 편집하였을 뿐이라고 여겨진다. 일부 학자들은 토마스 아퀴나스가 본래의 저자라고 주장하기도 하나, 만약 그렇다면 그가 작성한 시간 전례는 분실되었고 현재의 것은 다른 사람의 것으로 추정할 수 있다.

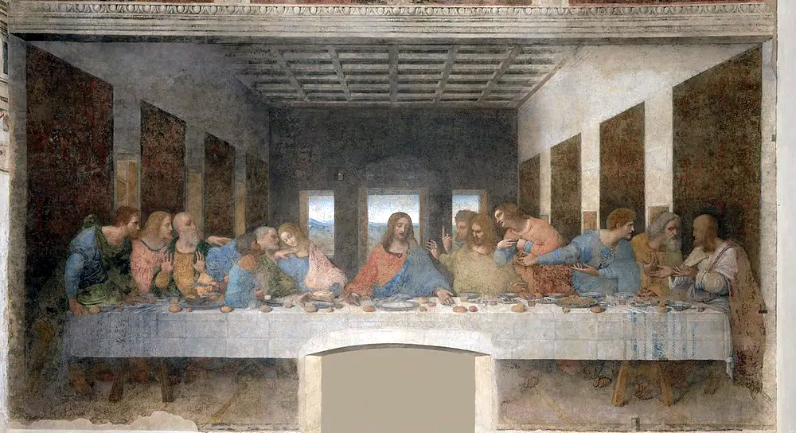

현재 미사의 제1 독서에서는 멜키세덱의 제사(다해), 시나이 산 아래에서 드린 계약의 제사(나해), 사막에서 만나를 먹음(가해) 기사를 읽는다. 제2 독서는 고린토인들에게 보낸 첫째 편지 10장과 11장(가해, 나해)과 히브리서(다해)에서 뽑는다. 그리고 복음은 빵을 많게 한 기적(다해), 생명의 빵에 관한 예수의 강론(가해), 최후의 만찬(나해)에 관한 것이다. 감사송은 두 개가 있는데, 하나는 파스카 목요일에 것이고 다른 하나는 새로 만든 것이다. 시간 전례에서는 성체성사의 신비에 관한 여러 측면이 아주 잘 표현되어 있는데, 제2 저녁 기도의 성모의 노래 후렴은 이 신비를 요약하여 보여 주고 있다. “그의 수난을 기념하고(성체성사에 대한 기념은 과거에 일어난 일과 관계된다), 은총으로 충만되며(그 기념이 현실화된다), 후세 영광의 보증을 받는도다(기념은 미래에 일어날 것을 맛보게 한다).”