우리 민족이 일제에 대항하여 독립전쟁을 수행하고는 있었지만, 실질적인 독립 달성의 가능성 여부는 연합국과 일본의 전쟁 결과에 달려있었다. 태평양전쟁 초기 일본군의 기습적인 공격을 받아 고전하던 연합군은 전쟁 발발 후 1년이 지난 1942년 중반부터 수세에서 공세로 전환하면서 전장의 주도권을 장악하기 시작하였다. 이처럼 전황이 바뀌게 되자 미국을 비롯한 연합국측은 최종적인 승리를 예상하면서, 차후 전쟁 수행을 위한 전략과 종전(終戰) 이후의 평화 및 안전보장에 관한 문제를 논의하기 위한 회담을 열게 되었다.

1943년 3월에는 워싱턴에서 미국의 루스벨트(Franklin D. Roosevelt) 대통령과 헐(Cordell Hull) 국무부장관, 그리고 영국의 이든(Anthony Eden) 외무부장관이 회담을 가졌다. 이들은 전후 아시아 문제를 처리함에 있어서 그동안 일본이 점령하고 있던 만주, 대만(臺灣) 등의 반환과 한국 및 인도차이나에 대한 신탁통치를 논의하였다. 이것이 제2차 세계대전 중 연합국 수뇌들이 한국문제를 공식적으로 취급한 최초의 회담이었다.

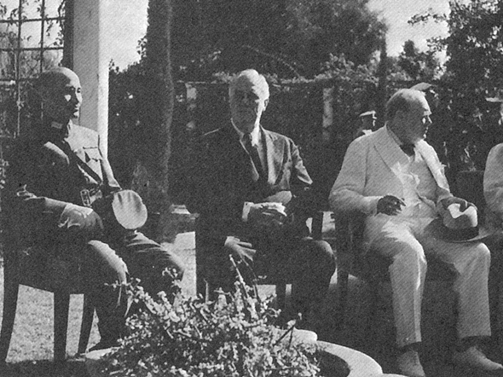

같은 해 11월에는 이집트의 카이로에서 연합국측의 루스벨트 미국 대통령과 처칠(Winston S. Churchill) 영국 수상 및 장개석(蔣介石) 중화민국(中華民國) 총통이 회담을 가졌는데, 이때 본격적으로 종전 후의 문제를 논의하였다. 참석자들은 전후 일본 점령지 처리에 대한 기본 구상과 한반도 문제에 관하여 논의하고 카이로 선언(Cairo Declaration, 1943. 11. 27)을 발표하였다. 이 선언에는 ‘제1차 세계대전 이후 일본이 점령한 태평양 상의 모든 도

시, 중국으로부터 탈취한 모든 영토와 강압적으로 탈취한 그 밖의 영토로부터 일본을 추방한다’는 내용과 함께, ‘한국은 한국인이 처해 있는 노예상태에 유의하여 적절한 절차를 거쳐서(in due course) 자유롭고 독립된 국가가 되도록 한다’라는 내용이 포함되어 있었다.(U. S. Department of State, A Historical Summary of United States-Korean Relations, 1834ᐨ1962(Washington, D. C. : Government Printing Office, 1962), p. 10.) 이 선언으로 독립이 처음으로 국제적인 보장을 받았다. 그렇지만 여기에는 한국의 자유와 독립을 보장한다는 원칙만 명시되어 있었을 뿐 그것을 시행할 순서와 절차는 명기되지 않았으며, 한국의 신탁통치가 내포되어 있었다.

이에 앞서 미국 정부내에서는 대전 후 한국 문제를 검토하는 과정에서 한국인의 절대다수가 문맹 상태이며 가난하고 정치적 경험도 없으며 경제적으로 후진적이고 미개할 뿐 아니라, 일제 지배에 의해 자유가 무엇인지를 알지 못하게 되었다는 점이 지적되었다. 또한 한국인들은 독립과 신정부 수립에 대한 역량 및 준비를 갖추지 못했고, 일본 점령기의 강압정책 때문에 지도력 부족으로 재조정 기간이 필요하며, ‘한국이 근대국가로 발전하기 위해서는 강대국들에 의해 보호⋅지도되고 원조를 받아야 할 것’이라 평가되었다. 국무부장관 헐은 소련의 영향력을 견제하기 위해서라도 한반도에 신탁통치를 적용하는 것이 가장 만족스러운 문제 해결이라고 보았는데, 이를 위해서 소련, 중국, 그리고 영국을 위시하여 미국의 역할이 불가피하다고 믿었다.(M. C. Sandusky, America’s Parallel (Alexandria, VA, 1983), pp. 90, 96.)

루스벨트 대통령도 한민족이 일제로부터 해방된 이후 일정 기간 정치적 수습과정을 밟아야 한다고 생각했다. 그는 서구에 의한 제국주의가 종식되기를 희망하여 일본 패망 후 구 식민지를 회복하려는 서구제국의 의도를 봉쇄하고자 했다. 그의 세계전략적 구상은 특정 국가가 한반도를 자신의 독점적 지배 하에 종속시키려는 기도를 봉쇄하기 위해 일정기간 동안 연합국의 공동관리 아래 두려는 것이었다. 이렇게 한반도를 공동 관리함으로써 경쟁국들의 독점적 영향력을 배제하고, 예상되는 분쟁을 피할 수 있으며, 미국 자신의 영향력을 부분적으로나마 확보할 수 있다는 것이었다. 일종의 세력균형적 발상이라고 할 수 있는 것이었다. 그 결과 신탁통치안(信託統治案)을 생각하게 된 것이고, 한국에 대해서는 장기간에 걸친 신탁통치가 필요하다고 판단했던 것이다.

미국의 입장에서 볼 때 전후 아시아에서 평화와 안전을 위한 새 정책이 성공을 거두기 위해서는 한국에 자체 방어능력과 국제적인 승인을 획득할 수 있는 능력을 함께 갖춘 안정된 정부의 출현이 필요했다. 그러나 제국주의 일본이 한반도를 지배하는 동안 이곳에서 한민족의 지도력을 말살하고 자치능력 생성의 뿌리를 철저히 제거하였으므로 자주적인 지배 구조가 형성되는 데는 큰 어려움이 예상되었다.

루스벨트와 그의 보좌관들은 이 같은 성과를 달성할 수 있는 적극적인 수단이 존재하지 않는 상황에서는 한국에 대한 지배 및 영향력 행사를 위한 경쟁이 재현될 것으로 보았다. 따라서 전후에 이 지역이 긴장과 갈등의 잠재적 근원이 되지 않도록 하는 노력의 일환으로서 국제적인 공동관리를 생각하게 되었다. 이렇게 해서 국제적 신탁통치를 제의하게 되었으며, 이것이 ‘적절한 절차를 거쳐서’ 한반도에 독립을 부여한다는 카이로 선언으로 문서화되었던 것이다.

카이로회담에 참석한 장개석, 루스벨트, 처칠

당초 카이로 회담에는 소련 대표가 참석하지 않았으므로, 미⋅영 수뇌들은 이 회담이 끝난 직후 소련 수상 스탈린(Joseph V. Stalin)을 별도로 이란의 수도 테헤란(Teheran)에 초청하여 카이로 회담 내용을 알리면서 소련의 대일전 참전문제를 중점적으로 논의하였다. 여기서 스탈린은 카이로 선언을 지지하는 입장을 밝히고, 특히 한국을 신탁통치한 후에 독립케 한다는 루스벨트 대통령의 제안에 찬동을 표명하였다. 이로서 카이로 및 테헤란 회담은 미국⋅영국⋅중국⋅소련 등 연합국 지도자들이 한국의 장래 문제를 공식적으로 논의한 회담이 되었으며, 카이로 선언의 관련 조항은 제2차 세계대전 후 한국문제 처리의 기본전제가 되었다.

카이로 선언의 한국 관련 조항 중에서 ‘적당한 절차’로 해석되는 구절은 한국에 ‘즉각적인 독립’을 부여하는 것이 아니라 ‘일정한 과정을 거쳐서’ 그 독립을 보장한다는 의미로 인식되었다. 따라서 일본의 패망과 동시에 독립이 되기를 갈망하던 한민족에게는 불만족스러운 내용이었으므로, 대한민국임시정부에서는 즉각 그 부당성을 지적하고, “한국은 일본의 패망 즉시 독립해야 한다”고 주장했다. 1944년 후반에 접어들면서 일본군의 패배와 연합군 의 승리가 가시화되자 그 다음해인 1945년 2월 미⋅영⋅소 3국 수뇌들이 소련 남부의 크림반도(Krym Peninsular)에 있는 얄타(Yalta)에서 회동하여 패전국의 처리, 식민지의 독립, 이권의 배분 등에 관해 구체적으로 논의하였다. 이 얄타 회담은 비밀협상으로 진행되었으며, 1년 후에 공표된 협정문에는 소련의 대일전 참전 시기와 그에 따라 소련이 확보할 권익이 명시되어 있을뿐,(James F. Schnabel, Policy and Direction: The First Year(Washington, D. C. : U. S. Government Printing Office, 1972), p. 7.) 한국문제를 비롯한 기타의 논의 내용에 대해서는 공개되지 않았다.

얄타회담에 참석한 처칠, 루스벨트, 스탈린

협정서 상으로는 한국문제가 언급되어 있지 않았으나, 회담 중 루스벨트와 스탈린이 전쟁 후의 한반도 신탁통치에 관해 의견을 교환하고 잠정 합의를 한 것으로 알려졌다. 이때 신탁통치 기간에 대해서는 루스벨트가 필리핀의 자치 준비에 약 50년이 소요되었던데 비해 한반도에서는 20~30년이 좋을 것으로 생각한다는 의견을 제시하였고, 스탈린은 그 기간이 짧을수록 좋다는 의견을 내놓았다고 한다.(외무부 외교연구원, 『한국외교 20년 부록』(1966), pp. 251-252; 金基兆, 『38線 分割의 歷史』 (서울: 동산출판사, 1994), pp. 66-67.)

얄타 회담이 끝난 후에 미 국무부는 얄타 협정을 한국에 적용하는 데 문제가 없도록 하기 위해 당시 미국에서 독립운동을 하던 이승만(李承晩)에게 협력을 요청하였다. 이에 대해 이승만은 1905년 미⋅일간에 맺은 태프트–카츠라 비밀협정(TaftᐨKatsura Agreement)의 분노가 한국민의 기억에서 채 사라지기도 전에 미국이 또다시 한국을 매도하기 위한 비밀협상을 벌였다고 신랄하게 비판하면서 미국에게 중경의 대한민국임시정부를 즉각 승인할 것을 촉구하였다. 그렇지만 강대국의 전략과 협정 내용은 바뀌지 않았다.(국방부 전사편찬위원회, 『국방사(제1집)』 (1984), pp. 106-107 ; 국방군사연구소, 『한국전쟁(상)』 (1995), p. 6.)

포츠회담에 참석한 처칠, 트루만, 스탈린

얄타 회담 후 5개월이 지난 1945년 7월 하순에 제2차 세계대전 중 마지막이 된 연합국 수뇌회담이 포츠담(Potsdam)에서 열렸다. 이 시기에는 독일과 이탈리아가 이미 항복하였고 일본만이 최후의 저항을 하고 있었다. 연합국측은 희생을 최소화하면서 조기에 종전을 달성하려는 목적 아래 이 회담에서는 주로 일본에 대한 전후 처리방침의 설정, 소련의 대일전 참전 시기와 미⋅소간의 작전 협조,(이 회담에서 미⋅소 양측 군사대표들은 얄타회담에서 약속한 대로 소련이 대일전에 참전할 경우 양측의 육⋅해군이 작전을 전개할 범위로 한국, 만주, 동해를 두 개의 작전지역으로 분할하는 계획을 상당한 수준까지 발전시켰는데, 이때 한반도의 작전경계선으로는 38도선과 유사한 선이 고려되었다.) 미국이 실험에 성공한 원자폭탄의 사용에 대해 협의하였다. 그리고 7월 26일에는 카이로 선언의 이행을 전제로 하여 일본의 무조건 항복을 요구하고, 만약 이에 응하지 않을 경우에는 파멸이 있을 것임을 경고하는 다음과 같은 내용의 포츠담 선언(Potsdam Declaration)을 발표하였다.

일본국 정부가 즉시 전 일본군의 무조건 항복을 선언하고 그에 대한 정부의 충분한 보장을 할 것을 요구한다. 그렇게 하지 않는다면 즉각적이고 완전한 파멸이 있을 뿐이다. 카이로 선언의 모든 조항은 이행되어야 하며, 일본의 주권은 본주(本州)⋅북해도(北海島)⋅구주(九州)⋅사국(四國)과 연합국이 결정하는 소도(小島)들에 국한된다.(Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 8 ; Roy E. Appleman, U. S. Army in the Korean Army : South to the Naktong North to the Yalu (Washington, D. C. : GPO, 1961), p. 3.)

이것은 미⋅영⋅중 3국이 서명한 최후통첩이었다. 그렇지만 일본은 교섭의 여지가 없는 이 선언을 즉시 거부하는 동시에 최후의 1인까지 싸울 것을 선언하였다.