한반도는 19세기 중반에 이르러 서구 열강과 청국, 일본 등의 문호개방 압력을 받으면서 국제적인 세력의 각축장이 되었다. 이러한 외세에 대항하여 조선왕조는 한동안 쇄국정책(鎖國政策)을 고수하였으나, 국제정세의 조류를 더 이상 막아내지 못하고 1876년 일본과 강화도조약을 체결한 이후로 1882년에는 미국, 1883년에는 영국 및 독일, 1884년에는 러시아 및 이탈리아와 차례로 통상조약(通商條約)을 체결하였다.

열강 중에서도 우리나라의 문호 개방에 대해 지대한 관심을 가졌던 나라는 청국과 일본, 그리고 러시아였다. 한반도와 인접해 있던 이들 국가들은 한국 문제가 자국의 이해관계와 밀접한 관련이 있다고 판단하여 한반도에서의 독점적 우세권을 확보하기 위해 온갖 수단과 방법을 동원하였다.

이들 세 나라의 대립은 마침내 전쟁으로 비화되어 청일전쟁(淸日戰爭, 1894∼1895)과 러일전쟁(露日戰爭, 1904∼1905)이 발발하였는데, 두 차례의 전쟁에서 승리한 일본은 러시아⋅미국⋅영국 등 열강과 일련의 협약을 통해 한반도에 대한 독점적 지배권을 국제적으로 인정받기에 이르렀다. 그리고 1905년에는 을사조약(乙巳條約: ‘대한제국의 외교권을 일본의 외무성이 관할하고, 이를 위해 한양에 일본의 통감부를 두며, 또한 대한제국을 보호한다’는 등의 내용을 포함한 5개 항으로 구성되었다)을 일방적으로 공표하여 대한제국(大韓帝國)의 외교권을 박탈하고, 1907년에는 고종(高宗) 황제의 퇴위와 대한제국 군대의 강제 해산을 강요하였다. 이어서 1910년에는 한국의 국권(國權)을 완전히 빼앗아 한반도를 일본의 식민지로 만들었다.

우리나라가 이와 같이 자주성을 잃고 나라를 빼앗기는 과정에서 전국 각지에서는 의병(義兵)이 봉기하여 일본군을 상대로 국권 수호를 위한 투쟁을 전개하였고, 국권 피탈 이후에는 독립군(獨立軍)이 일본에 대한 항쟁을 펼쳤다. 이런 항쟁은 윌슨(Woodrow T. Wilson) 미국 대통령 민족자결주에 고무되어 1919년의 3⋅1독립만세운동으로 발전하였다. 이 운동은 평화적인 시위였으나 일제(日帝)는 이를 무력으로 무자비하게 진압하였고, 그 과정에서 많은 희생자가 발생하였다. 이후 국내에서의 항일독립투쟁은 지역적으로 나누어지고, 독립운동가들의 대부분은 해외로 나가게 되어 그 활동 무대는 미국, 소련, 중국 등으로 분산되었다. 특히 3⋅1운동을 계기로 하여 중국으로 망명한 지도자들은 그 해 4월에 중국 상해(上海)에서 대한민국의정원(大韓民國議政院) 회의를 열고 국호(國號) 및 관제(官制)를 의결하여 그 해 4월 13일에 대한민국임시정부(초기에는 대통령 이승만(李承晩), 총리 이동휘(李東輝), 내무부장관 이동녕(李東寧), 군무부장관 노백린(盧伯麟), 재무부장관 이시영(李始榮), 법무부장관 신규식(申奎植), 학무부장관 김규식(金奎植), 의정원의장 손정도(孫貞道) 등으로 구성되었으며, 1937년 이후에는 중경(重慶)으로 이동하여 활동하였다.) 수립을 내외에 선포하는동시에 한층 조직적이고 통일성 있는 항일투쟁을 시작하였다.(항일 독립운동 과정에서 이처럼 민족지도 세력이 국내외로 흩어진 것은 이후 민족 분단의 빌미가 된 것으로 평가되고 있다.)

이후 국내에서 일어난 6⋅10만세운동, 광주학생운동 등 크고 작은 항일운동은 일제의 막강한 무력 진압에 의해 그 성과가 제대로 발휘되지 못했던 반면에, 국외에서의 무장독립운동은 활발하게 전개되었다. 특히 만주지역에서 일본군과 직접 교전을 벌인 독립군 부대들의 활동은 괄목할 만한 것이었는데, 김좌진(金佐鎭)을 사령관으로 한 북로군정서(北路軍政署)와 임시정부 휘하의 서로군정서(西路軍政署) 및 홍범도(洪範圖)의 대한독립군(大韓獨立軍) 등이 대표적인 부대들이었다. 이들 독립군은 만주지역 혹은 한만(韓滿) 국경지역 일대의 일본군 수비대와경찰을 습격하는 등의 유격항쟁을 펼쳤으며, 1920년 봉오동전투(鳳梧洞戰鬪)와청산리전투(靑山里戰鬪)에서 큰 전과를 거두었다.

항일투쟁의 핵심적인 역할을 자임한 대한민국임시정부는 내외부적으로 어려움이 많은 중에서도 1940년 8월에는 중국 정부로부터 중국 내에서의 활동을 공인받았다. 또한 동북 만주와 중국 대륙 여러 곳에서 항일투쟁을 계속하던 애국투사들을 규합하여 1940년 9월 17일 중경(重慶)에서 광복군(총사령부를 서안(西安)에 두고 총사령은 이청천(李靑天), 참모장은 이범석(李範奭)이 맡았으며, 3개 지대(支隊)로 편성되었다)을 창설하여 항일투쟁을 펼쳤다.

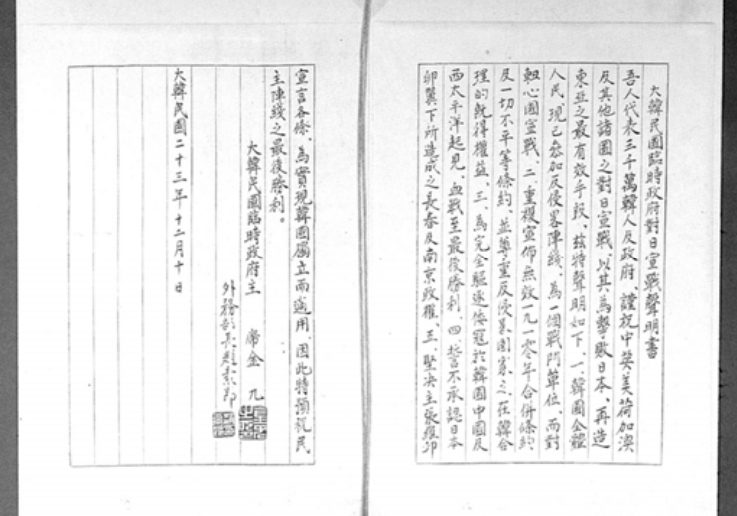

대한민국임시정부 대일선전(對日宣戰)성명서 (1941. 12)

이처럼 나라를 되찾기 위한 우리 민족의 독립운동이 줄기차게 전개되는 시기에일본은 중일전쟁(中日戰爭, 1937)을 일으키고 곧 독일 및 이탈리아와 동맹을 맺은 후에 1941년에는 미국을 비롯한 연합국을 상대로 태평양전쟁을 시작함으로써 제2차 세계대전이 아시아⋅태평양 지역에까지 미치게 되었다. 대한민국임시정부는 이를 국권 회복의 절호의 기회로 판단하여 1941년 12월 9일 일본에 정식으로 선전포고하고 연합군과 협동으로 대일전(對日戰)을 전개하였다. 그리고 연합국의 일원으로 참여하고 있던 중국 정부와 협정을 맺고 중국군과도 연합작전을 하였다. 또한 1943년 6월에는 영국군 총사령부와 군사협정을 체결하고 인도, 미얀마에 공작대를 파견하여 주로 대적선전(對敵宣傳), 포로 심문, 적지(敵地) 정찰 등의 활동을 통해 일제에 대항하였다. 전쟁 기간동안 일본은 전쟁을 수행하는데 소요되는 인력과 물자를 충원하기 위해 한반도에서 극도의 억압과 수탈행위를 자행하였는데, 한민족의 독립운동은 이런 가혹한 시련 속에서도 끊임없이 전개되었다.