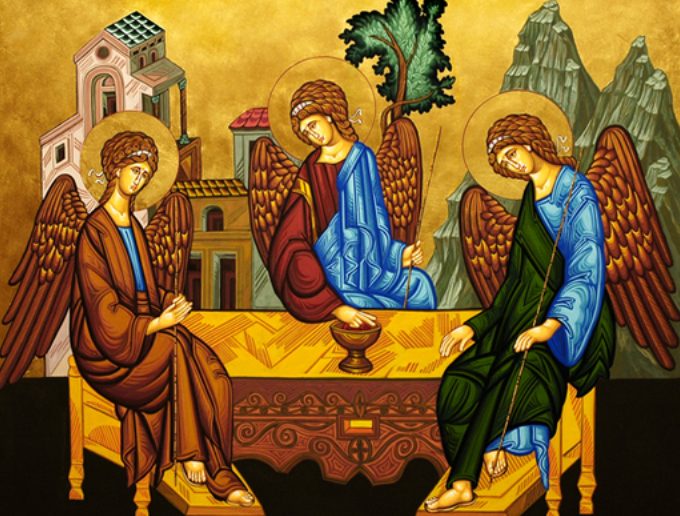

삼위 일체 대축일 三位一體大祝日

〔라〕 Sollemnitas Samctissimae Trinitatis

〔영〕 Holy Trinity Solemnity

하느님이신 성부 · 성자 · 성령의 세 위격(位格)은 완전히 서로 구별되면서도 동시의 하나의 신성(神性)을 이룬다는 삼위 일체의 신비를 기념하기 위해 제정된 교회의 축일. 성령 강림 대축일 후 첫번째 맞이하는 주일.

〔역사〕

초대 교회에서는 삼위 일체에 대한 특별한 예식이 나타나지 않고 있지만, 사도 시대 이후부터 유스티노(Justinus, 100~165)와 알렉산드리아의 글레멘스(Clemens Alexandrianus, 150~215)의 저서에서 삼위 일체에 대한 찬미송이 나타나기 시작하였다. 그러나 그노시스주의의 영향으로 발생된 여러 형태의 이단들로 인하여 삼위 일체 교리는 핵심적인 주제로 떠오르게 되었다. 특히 교부들은 아리우스주의자들과의 논쟁에서 감위 일체 신비를 옹호하면서 이를 위하여 주일 미사에 사용될 찬미가 · 화답송 · 감사송 등을 준비하였고, 대(大) 바실리오(Basilius Magnus, 329~379)는 “거룩한 삼위이시여! 저희가 죽을 때 저희들을 구하소서”라는 후렴구를 기도문에 포함시켰다. 그리고 이러한 동방 교회의 기도문들은 로마 교회에 알려지게 되었다. 교황 그레고리오 1세(590~604)의 《그레고리오 성무 집전서》(Sacramentarium Gregorianum)에는 삼위 일체 기도문과 화답송이 수록되어 있으며, 7세기경의 《젤라시오 성무 집전서》(Sacramentarium Gelasianum)에는 성령 강림 팔부 주일 미사에 사용되는 감사송이 수록되어 있는데(630항), 이 기도문은 “삼위와 그 본성의 일치”를 주장하는 삼위일체 신학을 담고 있다.

800년경 알쿠인(Alcuin)은 주간 평일 미사를 위한 작은 미사 경본을 만들면서 맨 처음에 삼위 일체 미사를 수록하였다(《그레고리오 성무 집전서》 Ⅱ, 1806~1810항). 그후 삼위 일체 미사는 신심 미사로 취급되지 않고, 성무 집전서 안에서 성령 강림 주일 이후 주일 중 첫째 주일이나 마지막 주일에 거행되었다. 그 대표적인 예가 13세기 중부 이탈리아에서 발행된 《라테란의 수도회 옛 로마 미사 경본》(Vetus Missale romanum monasticum Lateranense)으로서, 이 미사 경본에는 제24주일의 전례문 다음에 삼위 일체 주일 전례문을 수록하고 있다. 10세기 초 리에주(Liège)의 주교 스테파노는 미사를 보완하기 위하여 삼위 일체 주일 성무 일도를 만들었는데, 이로써 삼위 일체 주일을 지내기 위한 모든 요소들이 만들어졌다.

그럼에도 불구하고 교황 알렉산델 2세(1061~1073)는 영광송을 암송할 때 삼위 일체를 기리기 때문에 이를 위해 특정한 날을 정할 필요가 없다고 하였는데, 이러한 입장은 1세기가 지난 다음의 알렉산델 3세 교황(1159~1164)도 마찬가지였다. 하지만 이 축일은 수도원을 중심으로 널리 보급되어 이미 9세기에는 아니에네(Aniene)의 베네딕도 수도원, 1031년에는 클뤼니 수도원, 1271년에는 시토회의 수도원 전례에 도입되었다. 그러나 이 축일을 거행하는 날짜는 성령 강림 주일 팔부 즉 성령 강림 주일 다음 주일이나 대림 시기 전 주일 등 지역에 따라 차이가 많았다. 이 축일은 영국에서 대중화되었는데, 왜냐하면 영국의 성인 베켓(T. Bechet, 1118~1170)은 이 축일을 성령 강림 축일 다음 주일로 지정하면서 로마 전례를 거행하는 모든 교회의 의무 축일로 발표하였다. 트리엔트 공의회가 제정한 미사 경본은 알쿠인의 미사 경본을 보존하였지만, 리에주의 스테파노의 성무 일도는 받아들이지 않았다. 그러다가 1911년에 교황 비오 10세(1903~1914)에 의하여 이 축일이 대축일로 공포되었다. (AAS Ⅲ, p. 351).

〔전레적 의미〕

삼위 일제 미사 경문에서 가장 핵심되는 것은 《젤라시오 성무 집전서》에서 따온 감사송으로, 다른 기도문들은 이 감사송의 내용을 반영한 것이다. 삼위 일체의 신비를 가장 잘 드러낸 감사송의 내용은 다음과 같다. “아버지께서는 독생 성자와 성령과 함께 한 하느님이시며 한 주님이시나, 위(位)로서 하나가 아니시고 삼위 일체이신 본체(本體)로서 하나 이시나이다. 주님의 계시로 주님의 영광에 대하여 저희가 믿는 진리는 성자와 성령께도 다름이 없나이다. 그러므로 위로는 각각이시며 본체로는 하나이시고 위엄으로는 같으심을 흠숭하오며 영원하신 하느님을 믿어 고백하나이다.”

삼위 일체 대축일의 독서 역시 이 축일의 의미를 잘 반영하고 있다. 가해의 출애굽기(34, 4b-6, 8-9)와 나해의 신명기(4, 32-34, 39-40) 독서에서는 하느님의 초월성 및 하나이신 하느님과 자비로운 하느님의 초월성 및 하나이신 하느님과 자비로운 하느님을 선포하며, 다해의 잠언(8, 22-31)은 살아 있는 인격체를 대하듯 하느님의 지혜에 귀기울이도록 초대한다. 제2 독서로 읽는 사도 바오로의 서간들은 세례받은 사람의 삶 안에서 이루어지는 각 위격의 활동을 상기시킨다. 복음은 가해에는 성부가 성자를 파견함(요한 3, 16-18)이며, 다해는 성령이 오실 것을 예고함(요한 16, 12-15)이다. 그리고 나해는 성부와 성자와 성령의 이름으로 온 세상의 사람들에게 세례를 베풀라는 예수 그리스도가 제자들에게 준 사명(마태 28, 16-20)을 들려준다. 이러한 전례 중 기도문과 독서들은 삼위 일체 신비의 교의적인 측면을 강조하려는 것이 아니고, 오히려 구원사 안에서 하느님의 역사(役事)하심을, 성령의 활동 안에서 그리스도를 통하여 드러나는 하느님의 구원 신비를 밝히려는 것이다.