북한주둔 소련군 제25군사령관 치스챠코프(Ivan M. Chistiakov) 대장은 1945년 10월 12일 북한의 사설 무장단체인 치안대와 적위대에 대하여 해산을 명령하고 그들이 무장했던 일제 병기와 군용물자는 소련 위수사령부에 압수하도록 조치하는 한편, 동 사령부에서는 동년 11월초에 새로이 제한된 병력의 ‘보안대’를 조직하였다. 즉, 치스챠코프 대장은 김일성을 위시한 소련파를 위해 국내 각종 무장세력의 해산을 지시하면서 이들이 소지한 무기를 전부 반납할 것을 아래와 같은 요지의 명령으로 하달하였다.

① 북조선 지역 내에 있는 모든 무장부대를 해산시킬 것

② 모든 무기, 탄약 및 군수물자를 소련군 위수사령부에 바칠 것

③ 평민 중에서 사회질서를 유지하기 위해서 임시도민위원회는 소련군 사령부와 협의 하에 지정된 인원수의 보안대를 조직함을 허가함.

동 명령의 목적은 소련군이 새로운 강력한 중앙 지도기관을 수립하고 지방의 분권적 영향력을 통제하기 위한 첫 조치로써 군사조직부터 정비하고자 했던 것이다. 이는 소련이 모스크바 삼상회의를 전후하여 ‘한반도내 우호적인 국가 수립’이라는 기본목표를 이행하는 과정이었다. 즉 소련은 한반도가 그들을 공격하기 위한 전초기지가 되어서는 안되며 장차 수립될 정부는 소련에 우호적이어야 한다는 것이 기본목표였다.

이를 통해 김일성을 등장시키고 기타 우호 세력을 흡수한 후에 보안대를 조직하여 북한에서 정치적 실권을 장악하게 하려고 기도했다. 이 명령에 따라 치안대, 자위대, 적위대가 모두 해산되었고 대신 새로운 군사조직의 보안대가 편성되었다.

보안대는 1945년 10월 21일 진남포(鎭南浦)에서 2천명을 선발하여 창설되었고 각 도에서도 ‘도 보안대’가 조직되었다. 보안대는 초기 국내치안용 무장 세력으로써 후에 북한의 정규 무장력의 기반을 구축하는 역할을 하였다.

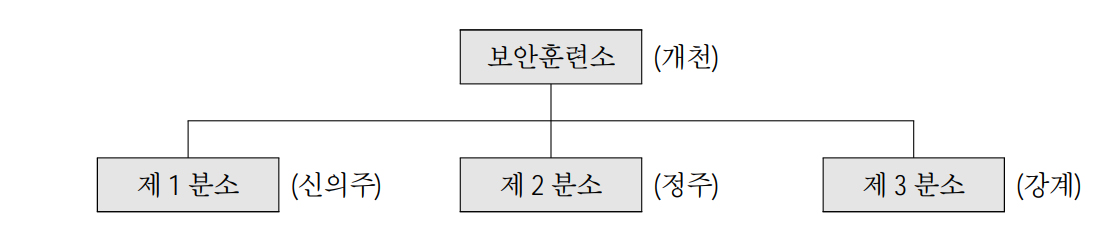

이를 시작으로 1946년 초까지 북한 6개 도(평안남북도, 함경남북도, 황해도, 강원도)에 ‘도보안대’가 설치되었고 이들이 치안과 시설경비를 담당하게 하였다. 각 도의 도 보안대가 창설되면서 이들에 대한 보충과 훈련 문제가 제기되어 동년 6월에는 ‘보안훈련소’를 개천(价川)에 설치하였다. 이어 신의주(新義州)에 ‘보안훈련소 제1분소’, 정주에 ‘보안훈련소 제2분소’, 강계(江界)에 ‘보안훈련소 제3분소’를 각각 설치하여 보안대원의 모집․훈련을 실시하였다. 보안대는 국내 치안용 무장력으로 운용되었으며 후에 북한군과 더불어 군사력의 근간을 이루는 부대의 하나로 성장해 갔다.

신설된 각 분소에서는 각 지방 청년들을 입소시켜서 보안대원과 철도경비원을 육성하였는데 당시 훈련과정은 미약한 것이었으며 장비도 일본제 99식 소총뿐이었다. 초기에는 2주간의 일본식 군사훈련을 실시하였고 이 훈련이 끝나면 각 지방의 보안서와 각 역의 ‘철도경비대’(鐵道警備隊)로 배속되었다. 이러한 훈련과정에 의하여 다수의 병력이 양성 배출되었다.

보안훈련소

보안대 요원을 일반민으로 선발한 것은 노동자, 빈농 그리고 공산주의를 옹호하고 자본주의를 반대하는 사상을 가진 자를 뜻한 것으로 곧 공산주의자만으로 무장 세력을 조직하겠다는 소련 군정당국의 계산된 조치였다. 또 소련 군정당국은 그들이 신임할 수 있는 자들을 보안기관에 배치하였으며, 이를 다시 소련계 한인 또는 소련 비밀경찰의 북한지부를 통해 감시하였다.

이와 같이 해방직후 북한의 무장 세력들은 시초에 정치적 성격을 강하게 띠고 등장하였으며 정권장악을 위한 도구로서 편성되었던 것이다. 그 결과 북한주둔 소련군 사령부가 계획한대로 김일성을 위시한 소위 ‘항일유격대’ 출신들이 정권의 전면에 나서게 되었다.

한편 소련 군정장관과 김일성은 국민당 군대에 대한 대비와 수풍발전소 시설보호, 그리고 신의주 등지에서의 반동분자들의 책동 방지 등을 수행하기 위해서는 보안대만으로 부족하다고 평가하고, 1945년 11월 27일 이를 보완할 것을 지시하였다. 당시 이를 추진하던 인물은 당 조직부장으로서 항일유격대 출신 정치위원 김일(金一)이었다.

그리하여 북조선 분국 제5차 확대집행위원회에서 보안부대 창설이 결정되었으며, 이 결정에 의거하여 북조선임시인민위원회는 한만국경과 38도선, 그리고 철도 등의 경비를 위한 보안대 창설을 추진하였다. 따라서 1946년 1월 11일 장차 정규군으로 전환시킬 목적 아래 본부를 평양에 둔 각 도별 철도보안대가 창설되었다. 이들은 철도․터널․역 등의 경비를 전담하였으며, 일본제 99식 소총으로 무장하고 군사훈련을 실시하였다.

철도보안대 간부들은 소련군 출신인 한경수(韓景洙) · 박우섭(朴禹燮) · 박영순(朴英順) · 김문섭(金文燮) · 전문욱(全文郁) · 김창봉(金昌鳳) · 최창덕(崔昌德) · 안영(安英) 등과 연안 출신 주연(朱然) · 유용구(劉龍九) · 조소향(趙小鄕) · 백낙칠(白樂七) · 김만영(金萬永) 등 항일전에 참가한 경력이 있는 인물을 중심으로 편성되었다. 당시 철도보안대의 지도체계는 임시인민위원회 보안국에 직속하여 각 도에도 보안국을 두고, 군에 군 보안서, 면에 보안지서를 배치하는 방식이었다.

이들이 철도보안대를 창설하게 된 데는 다음과 같은 목적이 있었다. 먼저 치안 및 경비 목적으로 창설된 보안대가 전국에 산재된 철도 시설과 교량, 터널 등을 담당하기에는 인원이 태부족이었다는 것이다. 둘째로는 원활한 철도수송을

위해 필요하다는 것이었다. 즉, “소련군이 북한에 진주하자 북한 인민의 사유 및 공유 재산은 소련군 당국의 보호 아래 둔다”는 포고문과는 달리 일본군에 대한 전리품이라는 명목으로 북한의 압록강 수풍발전소의 발전기를 비롯하여 각 주요 공장시설 등을 소련으로 운반해 갔고, 이런 시설물을 소련 극동지방으로 운반해 가기 위해서는 주로 철도를 이용할 수밖에 없었으므로 원활한 수송을 위해서는 철도 경비원이 추가로 필요하게 되었기 때문이다.

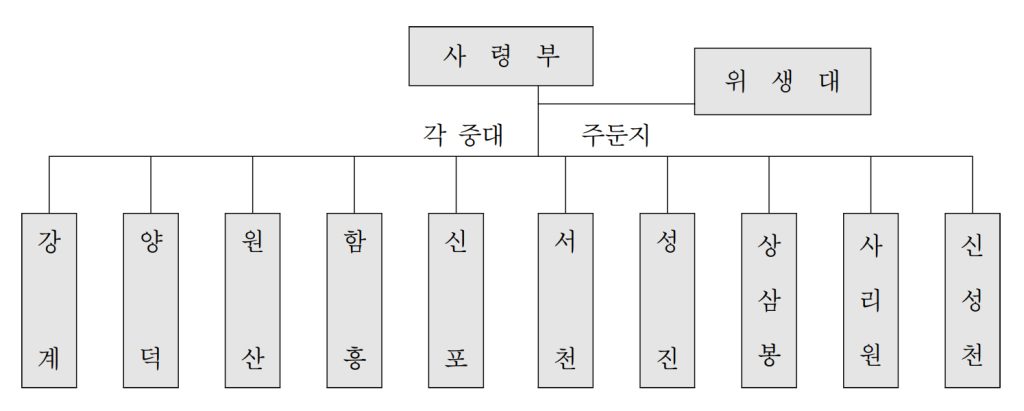

철도보안대는 시간이 흐름에 따라 그 병력과 기구의 규모가 점차 커지면서 동년 7월 13일에는 각도에 설치된 철도보안대를 통합하여 ‘북조선 철도경비대’로 개편하였다. 이때에 신규로 증편된 북조선 철도경비대 예하부대의 분포 상황을 보면 사령부는 평양에 위치하고 강계(江界) · 양덕(楊德) · 원산(元山) · 함흥(咸興) · 신포(新浦) · 단천(端川) · 성진(城津) · 상삼봉(上三峰) · 사리원(沙里院) · 신성천(新成川) 등지에는 각각 1개 중대가 위치하고 있었다.

철도경비대는 사령부를 평양 역전에 설치하고 예하에 13개 중대를 편성하여 북한 전역의 주요 도시의 철도, 교량, 터널 등을 경비하는 한편, 정규군 편성에 대비하기 위하여 나남(羅南)과 개천(价川)에 각각 ‘철도경비대 훈련소’를 설치하고 대규모로 대원을 모집하여 충원시켰다.

철도경비대 편제표

이와 같이 동년 8월 15일에 보안간부훈련 제3소가 평양에 위치한 철도경비사령부내에서 발족하여 동 철도경비사령부를 흡수하고 예하 13개 중대를 그대로 흡수하게 되었다. 그 당시 철도경비사령부의 병력과 장비는 보안대와 무장 세력에 비하여 우수한 편이었으며, 북한은 철도경비사령부를 훈련소로 개편하여 신병양성에 주력하였다.

이렇듯 김일성 일파는 소련 군정의 지원 아래 정규군 창설 이전의 무력수단을 확보하기 위하여 내무국 산하에 보안대와 철도경비대를 설치 운영하였음을 알 수 있다. 북한당국이 경찰수준의 보안대 창설에 머문 이유는 미․소 합의에 의한 임시정부 수립이전까지 정규군대를 창설할 수 없었던 상황에 고려한 것이었다. 북조선 철도경비대는 그 후 1946년 8월 15일 ‘보안간부훈련대대부’로 예속하게 된다.