제2차 세계대전 이후 미국에서 신속히 단행되었던 동원해제와 국방비의 대폭 감축은 결과적으로 1949년 주한미군의 철수를 불러왔고, 이는 소련의 사주를 받은 북한 김일성(金日成)으로 하여금 6⋅25전쟁을 일으키게 만든 주요 요인의 하나로 작용했다는 점에서 매우 중요하다.

미국은 제2차 세계대전이 종결되자 전쟁 중 사상최대로 증원되었던 대규모의 전시동원체제를 급속히 해제해 나갔다. 미국의 이와 같은 동원해제는 전쟁이 끝나자, “병사들을 집으로 보내라(Bring Boys Home)”는 사회 각계 계층의 강압적인 요구에 의회 및 여론이 합세함으로써 더욱 가중되어 재빠른 속도로 진행되었다. 종전 당시 미국의 총 병력은 해외주둔군 750만 명을 포함하여 1,200만 명의 병력을 보유하고 있었다.1)

동원해제가 끝날 무렵인 1947년 6월말 미국은 육군 684,000명, 육군 항공대 306,000명, 해군 498,000명, 해병대 93,000명 등 158여만 명의 병력을 유지하고 있었다.2) 그리고 한국전쟁 발발 당시 미군의 병력은 146만 명으로 소련군의 430만 명에 비해 1/3 수준에 불과하였다. 그 당시 소련은 전후 군사력을 1/3 수준으로 감축했음에도 불구하고 175개 사단에 병력 430만 명,3) 그리고 이를 유지하기 위해 155억 달러의 국방예산을 사용하고 있었다.

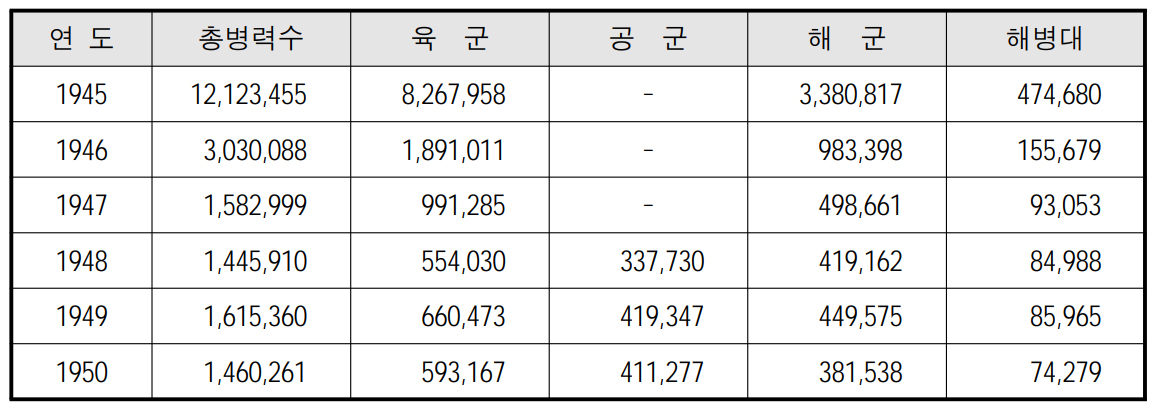

이처럼 미국의 군사력은 제2차 세계대전이후 불과 5년만에 제2차 세계대전 말에 비해 1/10 수준으로 감축됨으로써 소련과는 원자폭탄을 제외하고는 군사력 면에서 모두 열세를 면치 못하였다. 이에 미국의 합동전략분석위원회(JSSC : Joint Strategic Survey Committee)에서는 소련의 이러한 군사정책에 비추어 볼 때, “미국은 소련과 싸울 수도 없고, 소련과 직접적으로 대립하고 있는 발칸(Balkans) 지역⋅터키⋅남한, 그리고 미⋅소의 잠재적인 대립지역에서 승리할 수 없을 것이다”라고 합동참모본부에 경고하였다.4) 아래 표는 제2차 세계대전 이후 미국의 병력 감소추세를 나타내고 있다.

제2차 세계대전 이후 미국의 군사력

미국의 이러한 대폭적인 동원해제는 국방비의 삭감과 연동되어 진행되었다. 미국 정부는 군사력 감축을 위한 국방예산 삭감을 1948년 회계연도 예산에 반영한데 이어 계속해서 1949년, 1950년, 그리고 1951년 회계연도 예산에 그대로 반영하여 적용시켰다. 미국의 1948년도 국방예산은 109억 달러였다가 미⋅소의 대립이 격화되면서 국방예산을 1949년도에 135억 달러, 1950년도에 145억 달러로 약간 증액이 되었으나, 이 예산으로 미국이 세계전략을 수행하기에는 턱없이 부족한 액수였다.

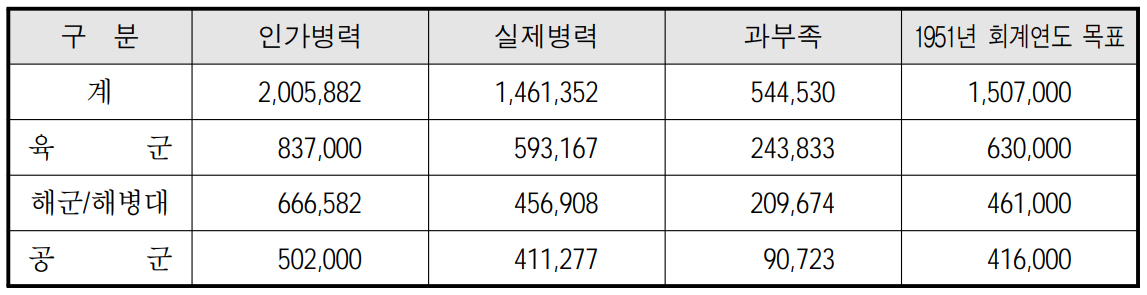

그 결과 1950년 6월 30일 현재 미국 육군은 인가병력 837,000명에 실제병력은 약 70%에 해당하는 593,167명이었다. 미국 해군⋅해병은 인가병력 666,882명에 실제병력은 70%에도 못 미치는 456,908명이었다. 미국 공군도 인가 병력 502,000명에 실제병력은 82% 수준인 411,227명이었다. 따라서 전체 미군의 인가병력은 2,005,882명에 비해 실제병력은 70% 수준인 1,461,352명으로 544,530명이 부족하였다.6) 이를 나타내면 <표 2-2>와 같다.

그 중 미국 육군은 병력 59만 명 중 36만 명이 미 본토에 있었고, 나머지 23만 명은 해외에서 주로 점령군 임무를 수행하고 있었다. 해외 주둔 미군 중 극동군은 1949년 1월 1일 120,000명에서 1950년 6월 108,500명으로 감축되었으나, 해외 주둔군중 가장 많은 병력이었다. 해외주둔 미군으로는 독일에 80,000명, 오스트리아에 9,500명, 트리에스테에 4,800명, 태평양 지역에 7,000명, 알래스카에 7,500명, 카리브지역에 12,200명이 주둔하고 있었다.7)

미국 육군 사단 가운데 본토에는 제2기갑사단, 제2보병사단, 제3보병사단, 제2공수사단, 제11공수사단 등 5개 사단과 제3기갑연대, 그리고 하와이에는 제5연대 전투단이 주둔하고 있었다.8) 미국 극동군사령부 지역에는 4개 사단과 1개 연대 전투단이 주둔하고 있었고, 유럽에는 1개 사단, 1개 연대전투단, 3개 기갑연대, 1개 독립보병연대가 주둔하고 있었으며, 알래스카에는 1개 보병연대가 주둔하고 있었다. 그리고 카리브지역에는 2개의 독립보병연대가 주둔하고 있었다.9) 미국 해군은 병력 337,000명에 함정 670척과 항공기 4,300대를 보유하고 있었고, 미 공군은 병력 411,000명에 48개 전투비행단을 보유하고 있었다. 그리고 미해병대는 병력 74,000명을 보유하고 있었다.10)

1950년 6월 현재 미국의 각 군별 병력

맥아더 원수가 지휘하는 미국 극동군의 전체 병력은 1947년 300,000명에서 6⋅25전쟁이 발발한 1950년 6월에는 그 1/3 수준인 105,000명으로 대폭 감소하였다. 즉 1947년 1월에는 300,000명에서 1년이 지난 1948년 초에는 1/2 수준인 142,000명으로 감소하였다. 이러한 감소추세는 전쟁 발발 1년 6개월 전인 1949년 1월 1일에는 120,000명으로 축소되었다가 전쟁 발발 당시인 1950년 6월에는 105,000명으로 감소되었다.

이에 맥아더의 극동군사령부 참모부에서는 “극동군사령부의 전시 전투능력은 정상적인 편제와 비교해 볼 때 그 절반에 해당하는 50%에도 못 미치는 능력 밖에 없다”라고 평가하였다.11) 미국의 극동군은 이러한 상황에서 유엔의 한국 지원 결의에 따라 유엔군의 일부로서 한국전쟁에 본격적으로 개입하게 되었다.

1) Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers(New York : Random House, 1987), p. 358.

2) Maurice Matloff, ed., American Military History(Washington : Government Printing Office, 1973), p. 531.

3) 미국 합동전략분석위원회에 의하면, 소련은 독일과 오스트리아에 51개 사단, 폴란드에 50개 사단, 중동 및 근동지역에 50개 사단 등을 배치하고 있었고, 소련 본토에는 152개 사단의 예비전력을 보유하고 있었다(James F. Schnabel, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1945-1947, vol.Ⅰ, Washington D. C. : Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 1996, p. 71).

4) Schnabel, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1945ᐨ1947, p. 98.

5) Department of Commerce, The Historical Statistics of the United States From the Colonial Times to 1957(Bureau of the Census, 1960), p. 736.

6) James A. Schnabel and Robert J. Watson, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1950ᐨ1951, The Korean War, vol.Ⅲ, partⅠ(Washington D. C. : Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 1998), p. 21.

7) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 43.

8) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 43.

9) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, pp. 44ᐨ45.

10) Matloff, American Military History, pp. 539ᐨ540.

11) Schnabel, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1945ᐨ1947, p. 99.