광복 직후 북한에서 군정을 시작할 때 각 지방 소재 소련군정 대표들은 위수사령관들이었으나 이들 대다수는 순수한 군인들이었기 때문에 경험이나 준비 상태의 측면에서 정치․경제 문제의 처리에 적합지 않았다. 따라서 10월초 소련민정부(蘇聯民政府)가 구성되어 이 기구가 북한의 정치와 경제 전반을 통할하기 시작했다. 공식적으로 소련민정부는 1945년 10월 3일에 구성되었다. 그 책임자는 로마넨코(A. A. Romanienko)였으나 모든 활동은 슈티코프(T. F. Shtykov)의 직접적인 통제를 받았다. 소련민정부에는 10개의 국(局 : department)이 설치되었는데, 각국의 인원은 대부분 북한인들이었으며, 특별한 경우에는 경험 있는 일본인 전문가들도 있었다. 이 국들이 북한의 각 분야를 관리하면서 각 지역에서 소련 군정부의 대리인으로 기능하였다.(안드레이 란코프 저, 김광린 역, 『소련의 자료로 본 북한현대정치사』 (서울 : 도서출판 오름, 1995), p. 69.)

한편 소련 군정 당국은 북한에서 가장 인기가 있는 조만식을 자기 편으로 끌어들이기 위해 당시 구성 중이던 행정기구의 책임자 자리를 맡아 줄 것을 요청하였다. 그 기구는 1945년 10월 8일 소련군사령부가 주최한 5개 도(道) 인민위원회 대표자회의에서 구성된 ‘5도행정국(5道行政局)’으로서 그들 나름의 자치기구이며 북한 정부의 시초가 된 것이다. 조만식은 이 기구의 위원장이 되었다.

그러나 소련 군정 당국은 1945년 9월 말에 이르러 조만식 중심의 현지 민족주의 세력에 의존해서 전개하려는 대북한 정책이 성공을 거두지 못하고 있다는 사실을 깨닫기 시작하였다. 민족주의자인 동시에 반공주의적 성향이 강한 그가 소련 군정의 지시를 수용하려고 하지 않기 때문이었다. 조만식과의 갈등이 증대해 가는 상황에서 소련 군정 당국은 새로운 정치적 제휴 세력을 찾지 않을 수 없게되었다.

그렇지만 조만식을 대체할 만한 인물을 찾는 데는 어려움이 있었다. 북한 공산주의자들 중에서 대상을 물색하기도 곤란했는데, 그때까지 북한에서의 공산주의 운동이 활발하지 못했던 까닭이었다. 남한에서 활동한 조선공산당 지도자 박헌영(朴憲永)에 대해서는 소련측이 별로 호감을 갖지 않았다. 이러한 상황에서 10월 초 소련 당국이 선정한 인물이 김일성이었다. 그는 9월 말에 평양에 도착해 있었는데, 소련 군정 당국의 입장에서 다른 사람들보다 그가 ‘진보세력의 지도자’라는 자리에 잘 어울리는 후보자로 인식되었던 것이다.

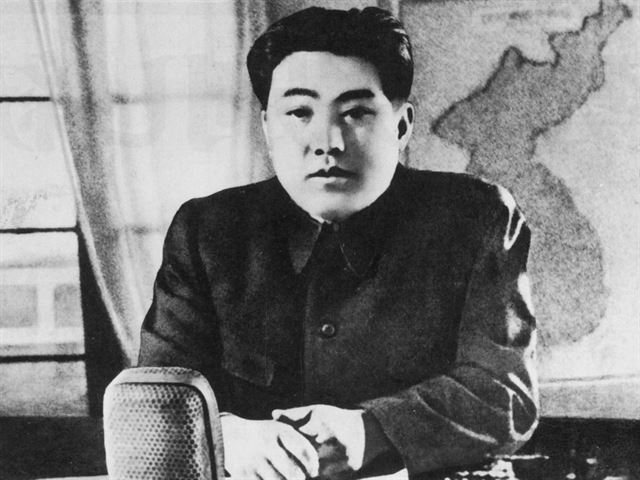

1945년 10월 14일 치스챠코프 장군은 평양에서 열린 ‘소련 해방군 환영’ 군중대회에서 당시 33세인 김일성을 ‘빨치산 지도자’인 동시에 ‘민족의 영웅’으로 소개하였다.(일부 자료에는 이 군중대회가 김일성을 환영하기 위하여 소집되었다고 되어 있으나, 이는 북한의 허구이다) 이것은 물론 과장된 것으로서, 소련군 지휘부는 한국 공산주의 운동의 혁명적 전통을 이른바 김일성의 항일무장투쟁에서부터 끌어내기 위해 ‘항일유격대’의 전설을 이용했던 것이다. 거기 모인 대다수의 참가자들에게 그는 완전히 생소한 인물이었다. 이 대회에서 5도행정국의 위원장이면서 당시 공식적인 지역 행정지도자였던 조만식과 더불어 김일성도 소련군을 환영하는 연설(소련 제25군 정치부에서 작성하여 한국어로 번역한 것이었다.)을 했는데, 그가 이 대회에서 군중들 앞에 출현한 일은 북한 권력의 정상으로 향하는 첫걸음이 되었다. 다음 단계로 김일성은 1945년 12월 17∼18일의 기간 중 ‘조선공산당 북조선 분국’ 제3차 확대집행위원회에서 책임비서로 임명되었으며, 이로서 그는 북한 공산주의 체제의 지도자로 부상하게 되었다.

1946년 초 모스크바 3상회의에서 한반도에 신탁통치를 실시한다는 결정이 내려졌으며, 이 사실이 발표되자 남과 북의 민족주의자들 및 그 동조세력들의 대중적인 반대운동이 일어났다. 다른 한국인들도 이 결정에 대해서 비슷한 견해를 갖고 있었으므로 전에 볼 수 없었던 대규모의 주민들이 반탁시위에 참가하였다.

1월초 소련군 사령부가 5도행정국에 모스크바 3상회의의 결정을 지지할 것을 요구했을 때 조만식을 대표로 하는 5도행정국은 그 요구를 단호히 거절하였다. 신탁통치 결정에 대한 항거의 표시로 조만식은 사직하였으며, 민족주의적 입장을 갖고 있던 거의 모든 위원들도 그의 뒤를 따랐다. 그 뒤 얼마 지나지 않아서 조만식은 체포되어 ‘남조선 반동분자들과의 관계’뿐만 아니라 ‘일제와 은밀히 협력’한 혐의로 기소되었다. 이렇게 해서 소련군 사령부와 공산주의자들을 한편으로 하고, 민족주의자들을 다른 편으로 하는 두 정치 세력 간의 관계는 완전히 단절되었다.(안드레이 란코프 저, 『소련의 자료로 본 북한 현대정치사』, p. 81.)

해산된 북조선 5도행정국 대신에 1946년 2월 소련 군정 당국의 결정으로 사실상 소련의 위장 정권인 ‘북조선 임시인민위원회’가 조직되었으며, 김일성이 이 위원회를 지휘하게 되었다. 북한에서 사실상의 공산정권이 수립된 것은 각 도별로 인민위원회가 구성되고 이어서 북조선 임시인민위원회가 조직되어 김일성이 위원장직에 앉게 된 바로 이 시점이라고 할 수 있다. 이때부터 북한 내에서 민족주의 세력이 제거되고 소련계 공산주의자들을 중심으로 한 북한 정권이 권력을 장악하게 되었다.

각 도의 인민위원회는 소련 점령군의 지시에 의해 수립되었고, 이것이 뒤이어 1946년 11월에는 시․군․면의 각급 지방인민위원회로 그 조직이 완료되었다. 그리고 중앙과 지방을 막론하고 ‘조선인민의 자발적이며 민주주의적 기관’이라는 인민위원회가 소련 점령군의 전반적인 명령과 엄격한 감독 아래 놓이게 되었다. 결정적인 정치권력은 역시 소련 군정 당국과 고문관들이 장악하고 있었던 것이다.

중앙정부의 정권을 장악한 김일성은 1946년 11월에 각 도․시․군 단위의 제1차 인민위원회 선거를 실시하고, 곧 이어 부락단위 인민위원회 선거까지 실시하였다. 이때 모든 선거구에서는 조선민주주의 민족전선이 단일후보를 추천하였으며, 흑백투표(1인 후보자에 대하여 찬성자는 흰색 투표함, 반대자는 검은 색 투표함에 표를 넣게 함으로써 투표자의 찬반 여부를 알 수 있게 하는 공개투표 방식이다.)가 실시되었다. 이 선거에 의해 인민위원들이 선출되어 1947년 2월 17일 ‘북조선인민위원회’가 구성되었다.

소련군 진주 환영대회(1946. 10. 14 평양공설운동장)에서 김일성이 처음으로 북한 주민에게 소개되었다.

소련 점령군은 소련식 정치체제에 속하지 않는 것이라면 어떠한 정치조직도 용납하지 않았다. 이 초기 단계에서 소련 점령군이 정당으로 인정한 것은 공산당 밖에 없었다. 그들의 시책과 조선공산당의 활동에 불만을 품은 인물들은 어김없이 소련 점령군 헌병대에 의해서 그 활동이 제한되거나 정지되었다.