1950년 6⋅25전쟁 당시 극동지역에서 작전책임을 맡고 있던 미군 부대는 1947년 1월 1일 창설된 극동군사령부였고, 사령관은 맥아더 원수(元帥)였다. 극동군사령부는 제2차 세계대전시 맥아더의 남서태평양사령부(Southwest Pacific Command)를 모체로 재창설되었다.58) 극동군사령부는 통합군사령부로써 그 예하에 육군⋅해군⋅공군 등 3개 사령부를 보유하고 있었다. 극동군사령부는 일본, 한국, 류큐 열도(Ryukyu Islands), 필리핀, 마리아나 제도(Mariana Islands), 볼케노(Volcano) 및 보닌열도(Bonin Islands) 등에 부대를 주둔시켰다.

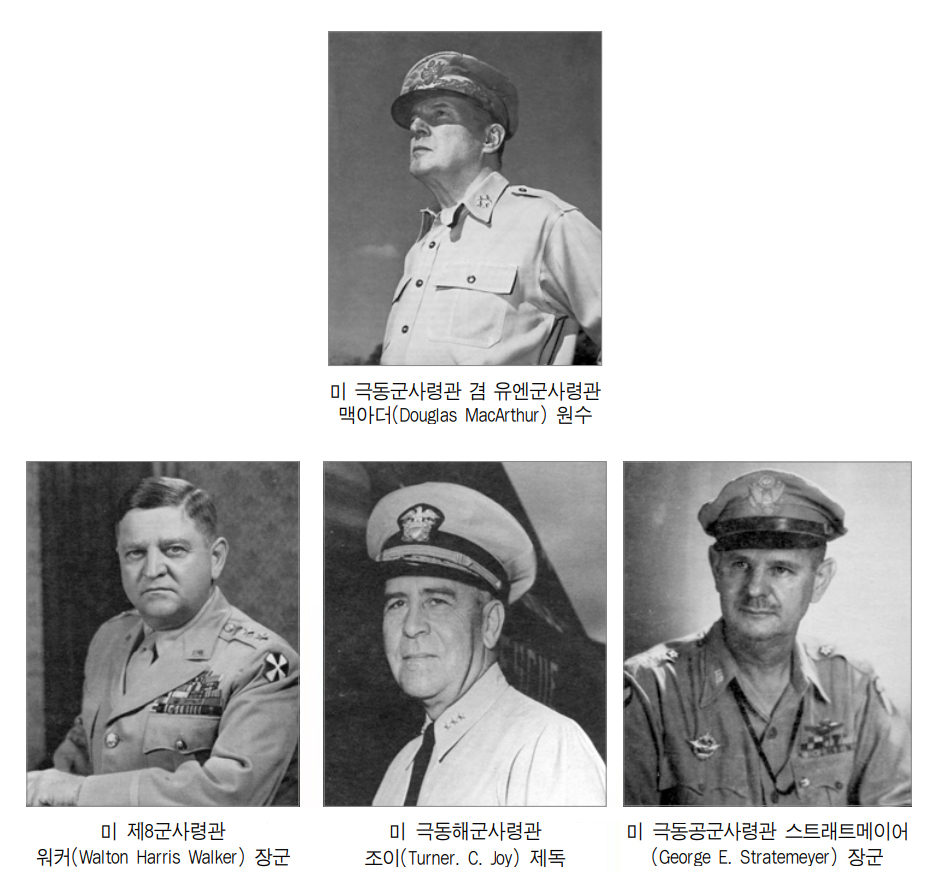

6⋅25전쟁당시 미 극동군 지휘관

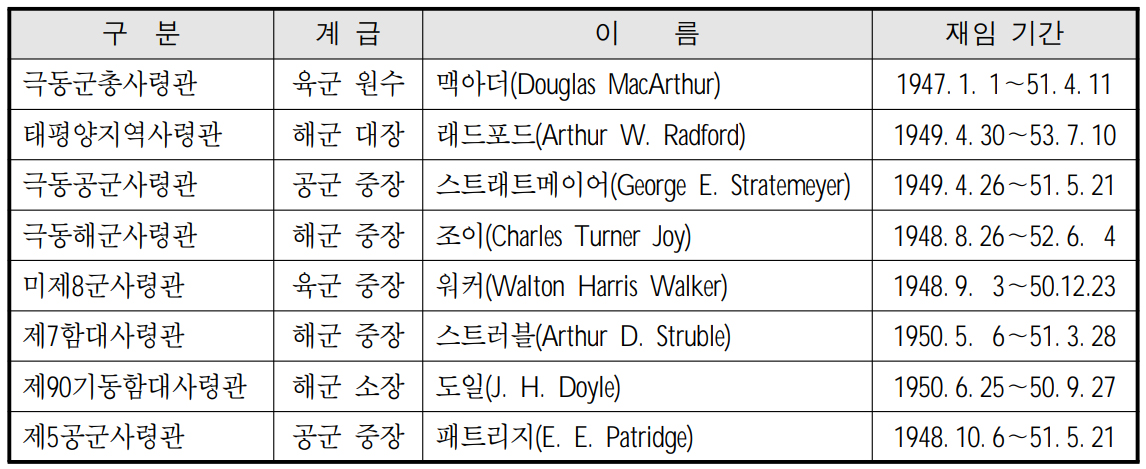

극동군사령부 예하 지휘관으로는 미 제8군사령관 워커(Walton H. Walker) 육군 중장, 극동공군사령관 스트래트메이어(George E. Stratemeyer) 공군 중장, 극동해군 사령관 조이(Charles Turner Joy) 해군 중장이 있었다. 제5공군사령관에는 패트리지(E. E. Patridge) 공군 중장, 제90기동함대사령관 도일(J. H. Doyle) 해군 소장, 류큐지역 사령관 쉬츠(Joseph R. Sheetz) 육군 소장 등이 맥아더 사령관의 지휘를 받고 있었다.59) 아래 표는 맥아더를 포함한 극동군사령부의 지휘관 현황이다.

6⋅25전쟁 발발 당시 극동지역 미군 지휘관

일본 요코하마에 사령부를 두고 있는 미 제8군은 1944년 9월 제2차 세계대전시 뉴기니아(New Guina)와 레이테(Leyte) 전투에서 미 육군 전투부대를 통합지휘 하기 위하여 창설된 부대이다. 제8군에는 혼슈(本州) 중부에 있는 제1기병사단, 홋카이도(北海島)에 있는 제7보병사단, 큐슈(九州)에 있는 제24보병사단, 혼슈의 남부에 있는 제25보병사단, 그리고 오키나와에 있는 제9방공포병단(Antiaircraft Artillery Group), 그리고 오키나와에 있는 독립 류큐사령부(RYCOM) 소속의 제29연대였다.60)

제8군은 1950년 6월 25일경 인가된 병력의 93%를 유지하고 있었다. 각 사단은 전시편성 18,900명에 평시 12,500명이 인가되었으나 완전편성된 사단은 하나도 없었다.61) 각 사단은 병력이 약 7,000명이나 부족했고, 편제상으로는 3개의 소총대대, 6개의 중전차중대, 3개의 105밀리 야전포병 포대, 3개의 대공포대가 부족하였다.62)

제8군은 1949년까지 주임무인 점령업무를 수행하기 위해 전투훈련을 실시할 시간이 없었다. 여기에는 병력부족과 빈번한 병력교체로 인해 1949년까지는 주로 기초훈련 및 예절 교육만을 실시하고 있었다.63)

미국 극동공군은 1944년 6월 15일 호주 브리스밴(Brisbane)에서 창설되어 미 극동군총사령부의 일부로서 태평양지역에서 전투를 수행하였다. 한국전쟁이 발발할 당시 미 점령군의 일부로 동경에 사령부를 두고 있었다. 극동공군의 전력은 18개 전투 및 전투폭격비행단, Bᐨ26 경폭격기로 편성된 1개 경폭격기 비행단, B-29중폭격기로 편성된 1개 중폭격기 비행단, 그리고 몇 개의 병력 수송부대로 편성되었다.64) 극동공군의 주요부대로는 일본 나고야에 주둔한 제5공군(Fifth Air Force), 필리핀 클라크 공군기지에 주둔한 제13공군(13th Air Force), 오키나와 카데나 공군기지에 주둔한 제20공군(20th Air Force)이 있었다.

미국 극동해군은 해군 중장 조이(Charles Turner Joy) 제독이 지휘하고 있었다. 극동해군에는 상륙부대의 핵심인 제90기동부대와 소수의 전투함정을 보유하고 있는 제96기동함대가 있었다. 이들 극동해군의 전력으로는 1척의 경순양함, 4척의 구축함, 그리고 6척의 어뢰정, 보조함 및 상륙용 주정을 보유하고 있었다. 필리핀 해역에는 해군 중장 스트러블(Arthur D. Struble) 제독이 지휘하는 미 제7함대가 있었다. 미 제7함대는 1척의 항공모함, 1척의 중순양함, 8척의 구축함, 그리고 3척의 잠수함을 보유하고 있었다. 이외에도 극동해역에는 영국과 오스트레일리아의 함정들이 활동하고 있었다.65)

한편 1950년 6월 미 극동군이 보유하고 있는 보급품의 전투예비량은 약 60일분에 지나지 않았다. 극동군사령부는 제2차 세계대전 이후 전차 및 차량 등 주요 전투 및 기동장비에 대한 보급을 받지 못함으로써 4개 보병사단이 보유하고있던 무기 중 90%와 차량 가운데 75%는 극동사령부에서 재생산한 것이었다.66) 더욱 문제가 되었던 것은 중전차(medium tank)나 4.2인치 박격포, 무반동총 등 중요 무기를 보유하지 못하고 있었다. 기동장비 가운데 1/4톤 지프차는 18,000대 중 55%에 해당하는 10,000대가 가동이 불가했고, 21/2톤 트럭도 13,780대 중 4,441대만이 운행이 가능했다. 탄약 및 식량에 대한 전투예비량은 45일분, 유류는 180일분67)을 보유하고 있었다. 그 결과 극동군의 평균 전투예비량은 30일분의 부대 보유량과 60일분의 비축물자 등을 고려할 때 약 90일분에 해당되었다.68)

이렇듯 태평양 지역 및 극동지역의 작전을 책임지고 있는 미 극동군의 전력은 병력 105,000명으로 지상군이 1개, 야전군에 4개 사단을 보유하고 있었고, 해군은 항공모함 1척, 구축함 4척, 중순양함 1척, 경순양함 1척, 구축함 8척, 잠수함 3척, 어뢰정 6척 등을 보유하고 있었다. 공군은 18개 전투 및 전투폭격비행단, B-26 경폭격기로 편성된 1개 경폭격기 비행단, Bᐨ29중폭격기로 편성된 1개 중폭격기 비행단, 그리고 몇 개의 병력 수송부대를 보유하고 있었다. 그리고 전투예비량도 3개월분에 해당하는 90일분 밖에 보유하고 있지 못했다. 미국 극동군은 이러한 상황에서 6⋅25전쟁에 개입하게 되었다.

58) Summers, Korean War Almanac, p. 111.

59) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 48.

60) Roy E. Appleman, South to the Nakdong, North to the Yalu(Washington D. C. : Center of Military History

United States Army, 1992), p. 50 ; Schnabel, Policy and Direction, pp. 52-54.

61) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 54.

62) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 54.

63) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 55.

64) Appleman, South to the Nakdong, North to the Yalu, pp. 49-50 ; Robert F. Futrell, The United States Air Force in Korea, 1950-1953, 1961, pp. 5ᐨ6.

65) Summers, Korean War Almanac, p. 197.

66) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 59.

67) 유류의 전투예비량은 180일분으로 그 가운데 비축창고에 75일분, 항만 하역장⋅화물역 유류 저장탱크 등에 15일분, 부대에 15일분을 각각 보유하고 있었다(Schnabel, Policy and Direction: The First Year, p. 60).

68) Schnabel, Policy and Direction: The First Year, pp. 59-60.

1개의 댓글

Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.