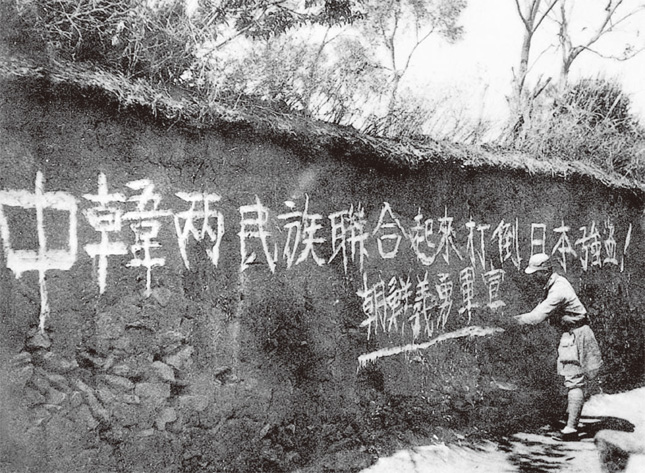

중국은 그 어느 나라보다도 한국과 오랜 역사를 거쳐서 지리적 정치적, 군사적, 경제적으로 긴밀한 관계를 맺었다. 일제시기에도 좌우익세력을 포함한 한국의 독립운동세력은 중국에서 활발한 활동을 하였고 때로는 그들과 함께 직접 항일전에 참가하기도 하였다. 그러나 제2차 세계대전이 끝나고 중국에서 국공내전을 거쳐 중공정권이 수립된 후에, 그들이 친북한 정책을 표방하면서 남한측은 중국과 유대가 상실되어 전략적 불균형을 초래하였다.

제2차 세계대전이 종결된 후, 중국에는 일제시대 일본의 핍박을 피해 이주해 살고 있던 많은 동포들 외에 ‘중경 임시정부’ 산하의 광복군이나 모택동과 같이 항일투쟁을 하였던 조선의용군, 일본군으로 복무하던 한인 병사가 있었다. 이들은 모두 고국으로 돌아가기를 희망하였다.

‘중경 임시정부’는 광복군을 확대하기 위해 당시 중국에 있는 일본군에 학병이나 징병으로 끌려간 한적(韓籍) 사병들을 광복군으로 편입시키고자 했다. 이를 위해 일본군의 항복을 받을 때 한적 사병의 우대와 이들을 무기와 함께 광복군으로 인계해 달라고 국민당측에 요청했다. 이후 1945년 10월말에 이르면 한구(漢口), 남경, 항주, 상해, 북평 등 주요 도시에 한국 광복군잠편지대(光復軍暫編支隊)를 설치하였다. 나아가서 건국 후 만주지역의 군관학교를 통해서 국군 장교를 선발할 계획을 가지고 있었고, 국공내전에서 국민당군에 참가하여 만주에서 근거지를 확보하려고 하였다. 실제로 김구는 그를 따르는 청년 8명을 국민당군 북평행영(北平行營)으로 파견하여 만주에서 소련화한 조선인활동에 관한 현지 정보를 획득하거나 또는 북한인을 중공군 휘하로부터 귀순시키려는 국민당군의 선전전을 원조하려고 하였다. 그러나 미군정이 ‘중경 임시정부’를 공식적으로 인정하지 않았고, 좌익과의 대결 속에 그 역량이 중국지역으로 미치지 못해 큰 성과는 없었다.

만주군에 복무했던 자들은 원용덕, 정일권을 중심으로 교민의 보호를 위해 동북대한민국보안사(東北大韓民國保安司)를 설치했다. 이 가운데, 이한림⋅최창언⋅최주종 등은 1945년 말에 귀국했고, 김석범⋅이규동 등은 1946년 4월 제2진으로 귀국했다. 열하에서 해방을 맞았던 박정희⋅신현준 등도 미 군정의 개별입국 방침에 따라 1946년 6월 귀국했다. 이처럼 광복군이나 일본군 출신은 국내로 귀환하였으나 조선의용군 출신의 경우는 만주지역에 남아 있는 인원이 많았다.

조선의용군은 중국공산당으로부터 북한입북에 대한 지원을 받지 못하고, 소련군정과 김일성의 반대로 일부 간부만 북한으로 입국했다. 1945년 8월 11일, 화북에서 대일항전을 하고 있는 조선의용군은 팔로군 총사령관 주덕으로부터 조선진군을 명령하는 연안총부 명령 제6호를 받았다. “소련 붉은 군대에 배합 …… 조선인민을 해방하기 위하여 나는 …… 조선의용군 사령원 무정, 부사령원 박효삼,박일우에게 즉시 …… 동북으로 출병하며 …… 조선을 해방하는 임무를 완수할 것을 명령한다.” 이 명령에 따라 조선의용군은 무정의 인솔 아래 동북으로 향했다. 연안에 있던 독립동맹, 조선의용군, 조선혁명군 군정간부학교 요원들은 고북구, 열하를 걸쳐 심양에 도착했고, 태행산에 있던 의용군 300명, 신사군에 있던 70여 명 등은 산해관을 넘어 10월말 심양에 도착했다.280) 김두봉, 무정 등 일부 간부만 압록강을 넘어, 12월초 평양에 도착하였다. 당시 북한에서는 연안파들이 언제 귀국했는지 알 수 없을 정도로 김일성 세력에게 견제를 받았다. 북한으로 귀환하지 못한 조선의용군은 입북이 지연되는데다가 제2차 국공내전이 발발하면서 입북을 미룬 채 부대를 몇 개의 지대로 확대 개편되어 만주지역에서 ‘해방전투’에 참가하였다. 중국공산당은 이들을 기반으로 동북지역에 세력을 확장하려 하였다. 그러나, 기존의 조선의용군이 모두 중공 산하인 동북민주연

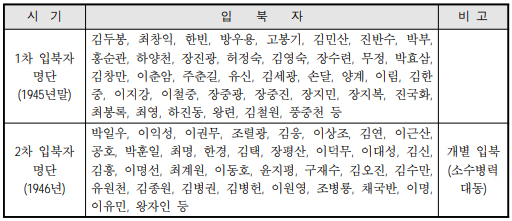

군과 동북군구에 완전히 편입되면서 그들의 독자성이 제한되자, 아래 표처럼 박일우, 이상조 등 많은 간부들이 입북하였다.

1945~1946년 조선의용군 입북자

입북한 연안파 지도자들은 정치적으로 그들이 득세하기를 바라지 않은 소련군정이 견제해서 밀려나 있었으나, 북한 정규군 창설에 크게 기여하였다. 연안파로 북한군 요직에 앉게 된 자는 무정(보안간부훈련대대부 포병사령관), 박효삼(보안간부학교장), 유신(보안간부훈련대대본부 작전처장), 김세광(내무성 국장), 이림(민족보위성 간부국장), 장지복(동해안 방어사령관), 하진동(포병학교장), 김철원(탱크사단 참모장), 이익성(나남보안훈련소 참모장), 김웅(1사단장), 김연(766부대참모장) 등을 들 수 있다.

조선의용군계열 외에 만주지역에는 일부 한국독립당 계열로 활동한 조선인들도 있었으나 1946년 4월말, 하얼빈 시내에 있는 국민당계통의 조선족 무장부대 1개 중대가 조선의용군 제3지대로 넘어온 것처럼 점차 공산당 측에 가담한 경우가 늘었다. 국공내전이 공산당에게 유리해짐에 따라 만주지역에 살고 있던 조선인들은 공산당을 지지하게 되었다. 그 규모가 한 때 중공측에서 20만 명에 이른다고 선전하기도 하였으나 최소 3∼4만 명, 최대 10만 명 정도였을 것으로 추산된다. 1949년 3월, 미국 측은 만주에서 중국 공산군에 복무하거나 훈련중인 여타 조선인 부대가 당시 북한군과 같은 수준이거나 그들을 능가한다고 평가하였다.

한 때 북한공산주의자들이 중국내전을 전투경험의 훈련장으로 이용하고 있다는 기사도 있었고, 1947년 6월부터 1948년 6월까지 10만 명 가량의 북한 병사가 내전에 참가하였다는 주장도 있었지만 이는 부인되고 있다.

국공내전시기 북한은 만주지역의 중공군을 지원하기 위한 후방기지 역할로 중공의 승리에 기여하였다. 1946년 7월 하순, 중공의 동북국(東北局)은 주치리(朱治理)와 초경광(肖勁光)을 평양에 파견하여 평양에 동북국주조선판사처(東北局駐朝鮮辦事處)를 조직하였다. 그 정체를 감추기 위해 평양리민공사(平壤利民公司)라는 위장명칭을 사용했다. 이 기구는 경제, 북한거주 중국인문제 등을 다루었지만 군사적 역할도 컸다. 1946년 하반기 국민당 군대가 남만주로 진격해 오자, 중공군은 안동과 통화에서 철수하면서 18,000여 명의 부상병, 군인가족, 군수지원 병력을 북한 영내로 철수시켰다.

1946년 국민당군이 심양⋅장춘에 이르는 철로변의 대도시와 주요 교통로를 점령하자, 안동 → 신의주 → 남양 → 도문, 통화 → 집안 → 만포 → 도문으로 이어지는 육상교통로와 대련 → 남포, 나진으로 이어지는 해상교통선을 통해 1947년 7개월 동안 21만 톤, 1948년 30만 톤 이상의 물자를 만주로 수송하였다. 또한, 북한이 2만 톤 이상의 물자를 직접 지원하였다.

1948년 11월 2일, 중공군이 심양을 점령함으로써 만주지역 국공투쟁에서 공산당이 승리하였다. 이 무렵부터 모택동은 북한에 관심을 가질 여유가 생겼다. 마침, 북한에서는 소련군이 철수할 무렵이어서, 북한도 무력 증강을 크게 강조한 시기였다. 국공 내전이 끝날 무렵, 김일성은 조선인이 국민당군과 전투에 참가했기 때문에 중국도 북한을 지원해야 한다고 주장하기에 이르렀다.

모택동은 중공군이 중국을 완전 장악하기 전, 그리고 병력을 재편하기 전, 중국에서 활동하였던 한인병사들을 북한으로 넘겨주었다. 동북지역에서 공산정부의 수립은 1949년 8월 26일, ‘동북인민대표회의’에서 정식 발표되었고, 고강(高崗)을 비롯한 정부위원 52명이 함께 발표되어 그를 수반으로 하는 정부위원회를 구성했다. 공산당 정권이 수립된 후, 그들은 정규군을 강화시키려고 했다. 1949년 10월 중순, ‘중공중앙동북국’에서 동북인민대표회의에 제출한 시정방침에 관한 건의에서 “국방건설을 강화하고 정규군대를 건립할 것”을 강조했다. 그 내용으로 당시 각급 군사조직을 신속히 정규군화하고 근대화할 것, 군대조직상의 정규 편제와 제도를 확정해 무조직과 유격습성을 극복할 것, 각급 정부에서는 잉여 군인과 제대군인의 안치에 주의하여 그들을 조직하여 생산에 종사할 수 있도록 할 것 등이 있었다. 중앙정부에서는 1950년 6월 6일부터 9일까지 북경에서 중국공산당 7기 3중전회를 개최할 때, 섭영진은 “인민해방군 재편문제에 관하여” 보고하고 전국적인 군대감축을 추진했다.

중공정부가 수립되기 전부터 북한과 이미 통상조약과 군사동맹을 체결하였다는 설이 제기되어, 유엔한국위원단도 중공이 한국문제에 개입하여 만주에 있는 중공군이 북한과 군사원조협정을 체결하였다는 설을 지적하였다. 심지어 중공이 소련과의 비밀협정을 통해 북한에 군사기지를 설치할 것을 인정하였다는 설이 나오기도 하였다. 또한, 중국공산당은 1947년 7월 1일부터 8월 31일의 기간 중 만주로부터 무기 및 병력을 북한에 제공한다는 내용도 주장되었다. 실제로 그러한 조약은 체결되지 않았다.

소련군이 북한에서 철수하면서, 북한군을 강화시키려는 방안 가운데 만주에 있는 조선족 5개 사단을 북한군의 기간 병력으로 한다는 방침을 정했다. 이를 구체화하여 1949년 1월 하얼빈 회담에서 ‘인민해방군’ 내의 조선인 부대를 1949년 9월말까지 3차에 걸쳐 28,000명을 북한으로 송환시킬 것을 합의했다고 한다.

중국에 있는 조선적 병사의 입북 논의가 보다 구체화된 것은 1949년 4월말, 김일성과 박헌영이 소련대사에게 무기 장비를 제공해주도록 요청하는 동시에 김일을 중국에 보내 모택동에게 중국내전에 참가했던 조선인 부대를 북한으로 파견해 줄 것을 요청할 때부터로 보인다. 1949년 5월, 김일성의 특사 김일이 북경을 비밀리에 방문해서 조선족부대의 북한군 편입을 제기하였다.

모택동은 각각 1만 명 규모의 조선인 2개 사단을 언제라도 인도할 수 있다고 회답했다. 그 배경에는 내전 중에 방대해진 군대를 해산할 필요도 있었다. 또한, 당시 중공군 가운데 조선족이 비율이 다른 소수인종보다 높았다. 동북 지역에서 전체 소수인종의 경우 32명 중 1명이 중공군에 입대하였으나 조선족은 17명 중 1명이었다.

북한과 중국공산당의 합의에 따라 중공군에 참가하여 봉천과 장춘에 배치되어 있는 2개 조선인 사단 사령부와 북한정부 사이에 연락 수단이 확립되었다. 그리고 봉천과 장춘에 있는 조선인 사단은 김일성이 군사행동을 개시하면 투입한다 는 것이다. 그 후 1949년 7월 중순, 김일성은 중공군의 조선인사단을 북한지역으로 전환배치한다는 결정을 수용했다.302) 이들의 북한군으로 편입은 ‘조선인민군’ 창건 후 북한군의 양적 팽창과 전투력 강화에 결정적인 계기가 되었다. 이무렵 미군측은 북한군과 만주 주재 중국 공산주의자들과 연락이 꾸준히 있었고, 군사 장비가 압록강을 넘어 유입된 사실에 대한 정보를 입수하였다.

1949년 7월부터 조선족 부대가 입북하기 시작했다. 제164사단에 소속된 병사는 7월 24일, 함경북도 나남시에서 북한군 제615군으로 편입되었다.304) 6월 29일, 미군이 남한에서 철수한 후 이동한 것이었다. 입북한 조선족 병사들은 “나는 조선민주주의인민공화국 국민으로서 조국 앞에 신성한 의무를 이행하기 위하여 조선인민군에 입대한다”고 선서를 했다.306) 이미 1949년 9월 초, 1949년 8월 1일까지 약 10만 명의 무장한인이 중공에 의하여 만주로부터 북한에 파송되었다는 사실이 보도되었다.

1950년 1월 22일, 김일성은 김광협 등을 중국에 보내 항일전쟁과 중국내전에 참가했던 조선국적의 병사를 추가로 귀국시켜 줄 것을 요구했다. 섭영진(聶榮臻) 참모총장 대리가 김광협과 이를 협의하고 중공 중앙의 비준을 거쳐서 중공군 중 14,000명을 무기와 장비를 휴대한 채 북한으로 돌려보냈다.308) 1월 31일, 중공은 티벳을 제외한 중국 본토의 해방을 선언했다. 이러한 조치는 중공이 군사비 지출과 군의 감축을 고려하고 있었으므로 자신들에게 도움이 되는 면이 있었다. 1950년 4월, 북한군 제12사단은 중공군 15사단과 156사단으로 입국한 한인병사들로 원산에서 편성되었다.310) 북한으로 입북한 중국공산당원들은 1950년 5월 17일부터 6월 5일까지 북조선로동당으로 전당시키는 조치를 취했다. 이러한 북한군의 증강은 한반도에서 전쟁위협을 증대시켰다. 이들의 규모는 63,000명에 이르러, “김일성으로 하여금 남침전쟁 도발 결심과 전쟁 승리의 확신을 심어준 결정적 요인이 되었다.”