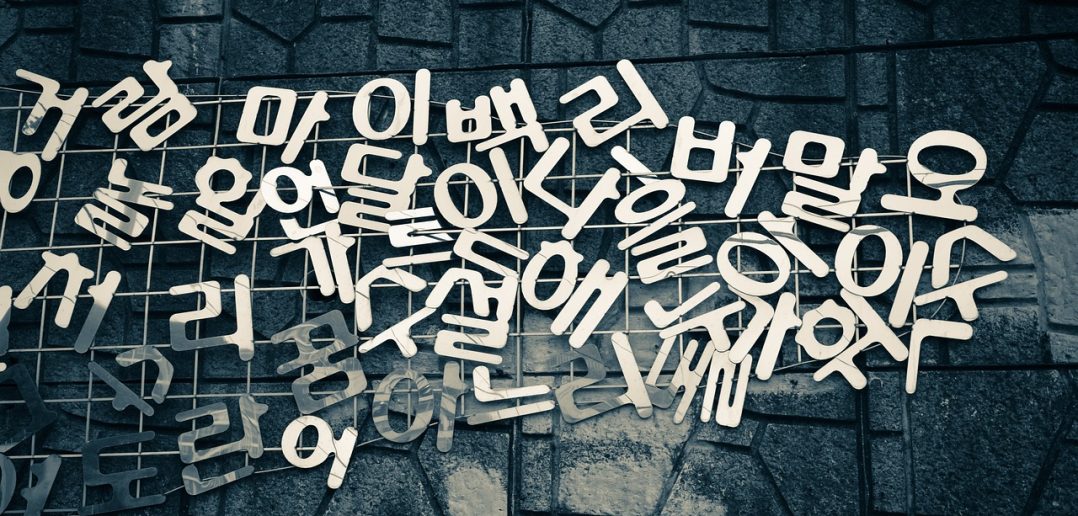

• 윤동주, 쉽게 씌어진 시

– 성격: 회고적, 의지적, 독백적

– 주제: 일제 강점기 지식인의 고뇌와 자기 성찰

– 해제: 일제 강점기의 암울한 시대 현실 속에서 부끄럽지 않은 삶을 살아가고자 하는 지식인의 고뇌와 자기 성찰이 드러난 작품이다. ‘시대처럼 올 아침’을 생각하고 지금의 ‘어둠’을 조금이라도 몰아낸 ‘등불’을 밝히고자 하는 의지와 미래에 대한 희망을 보여 준다. 이 시의 작가인 윤동주는 일제의 핍박을 받고 있는 암울한 식민지 현실을 비판적으로 인식하고 있으면서도 그에 적극적으로 대응하지 못하는 자신의 삶을 부끄러워했다. 이러한 그의 브끄러움은 식민지 지식인의 양심을 지키려고 애스는 ‘내면적 자아’와 무기력하게 현재의 삶에 안주하는 ‘현실적 자아’사이의 갈등에서 비롯된 것이라고 할 수 있다. 이 작품에는 이 두 자아가 갈등에서 벗어나 화해에 도달하는 자기 성찰의 과정이 담겨 있다.

• 육첩방(六疊房)은 일본식 다다미방을 뜻한다. 따라서 화자가 일본 유학 중임을 알 수 있다. 이 ‘육첩방’이 ‘남의 나라’라는 것은 조선인인 화자가 처한 현실의 구속과 부자연스러운 삶의 공간을 표현한 것이다.

• 시가 암담한 현실에 직접 대응하지 못하는 것을 알면서도 시를 스는 것은 식민지 지식인으로서의 소명의식을 드러낸 것이다.

• 소명의식(召命意識): 부여된 어떤 명령을 꼭 수행하야 한다는, 책임 있는 의식

• 두 사람의 ‘나’는 현실 속에서 우울한 삶을 살아가는 자아(현실적 자아)와 극서을 반성적으로 바라보는 또 하나의 자아(역사적 자아)를 가리킨다. 따라서 두 자아가 잡는 ‘최초의 악수’는 분열된 두 자아의 화해를 뜻하며, 어려운 현실을 극복하려는 사적 화자의 의지를 표현한 것이다.