1945년 8월 15일 정오, 일본왕이 목멘 소리로 연합군에 대한 무조건 항복을 선언함으로써 드디어 한국은 36년간 억압과 착취가 이루어졌던 식민지 상황에서 해방되었다. 이 날을 온 민족이 얼마나 애타게 바랬던 것인가. 이제 온 민족이 새로운 나라를 세우기 위하여 모든 힘을 바쳐서 건설하는 것이 중요한 과제였다.

1945년 해방은 오랫동안 식민지 권력에 의해서 억압되었던 한국사회를 활성화시켰다. 1년도 채 못되어 정당이 300여 개에 이르렀고, 수많은 노동단체, 청년단체, 여성단체, 종교단체, 문화단체 등이 분출하였다. 그 수는 1945년 10월에서 1947년 5월까지 총 2만여 개가 등장하였다. 그 배경으로는 국가권력의 공백, 미군정 시기 결사운동의 허용정책, 일제시대의 활발한 단체활동의 영향 등이 있었다. 그 외에도 8월 16일 1만여 명이 넘는 정치범의 석방, 북한에서 월남한 인구, 100만 명이 넘는 실업자 등으로 활발한 사회운동의 배경이 되었다.(강혜경, 「해방직후 청년의 초기 국가건설활동」 , 『숙명한국사론』 2, 1996, pp. 437-38.) 많은 청년들이 일제시대 관제단체, 노동수용소, 탄광 등지에서 돌아오거나 사회로 복귀한 점도 지적할 수 있다.

이러한 결사체 가운데 비정치적인 것으로 한글을 가르치거나, 일제의 식민지 교육의 잔재를 청산하고 민주주의에 입각한 새로운 교육을 위한 교육과 문화운동단체도 있었으나, 정치적 단체가 주를 이루었다. 정치적 단체들은 일본신사 파괴를 비롯하여 일본인으로부터 관공서 접수, 치안 확보 등의 활동을 하면서, 점차 정치적인 영향력을 확대하는 과정에서 좌우익으로 나뉘어 서로 대립하였다. 남북한을 분할 점령한 미⋅소의 대립은 좌우익의 갈등을 더욱 격화시켰다.

당시 언론도 정치이념의 지향에 따라서 우익, 좌익, 중도로 3분되었다. 『해방일보』, 『조선인민보』, 『독립신보』 등 좌익언론은 공산주의 이념을 선전하면서 다른 세력에 대하여 비판적이었다. 이에 비하여 『조선일보』나 『동아일보』는 우익적 성향이었다. 『경향신문』, 『자유신문』, 『한성일보』 등은 당파성을 띠지 않은 비교적 중립적 신문이었다. 지방에서도 비슷한 실정이었다.(김민환, 『한국언론사』, 사회비평사, 1996, p. 325, p. 340.)이 시기는 미⋅소의 냉전구조 아래 좌우익세력의 이념적 투쟁 속에 시민사회의 다원성, 민주적 타협, 관용성, 개방적 의사소통 등이 배양되기 힘들었다. 여러 정치세력은 자주적 민족국가건설이라는 민족적 과제 보다는 이해 갈등 속에 매몰되어 자율적인 행위의 영역을 온전하게 유지하지 못하였다. 이처럼 해방공간이 정치적 시민권을 고양시켰지만 시민사회를 성숙시키거나 발전시키지 못했다.(박형준, 「해방 50년과 시민사회」, 나라정책연구원, 『나라의 길』, 1995. 1 , pp. 30-40 ; 서중석, 『한국현대민족운동연구』, 역사비평사, 1991, p. 597.)

정치사회의 활성화 혹은 다양화와는 달리, 경제 형편은 실업자가 증가했으며 식량마저 부족하였다.(『매일신보』, 1945. 10. 13.) 일제시기 독립된 경제구조가 아니라 일본경제를 유지하기 위한 식민경제 체제가 일시에 붕괴되면서 해방 후 남한 경제는 많은 혼란이 야기되었다. 미 군정시기 일제재산과 귀속사업체에 대한 일부 불하조치가 있었으나 경제정책은 기아와 질병의 방지 및 치안에 주안을 둔 미국의 경제원조에 의한 현상유지적이고 무계획적이었다. 또한, 원료와 자재 공급지였던 북한과 분리됨으로써 공업이 크게 후퇴하였다.

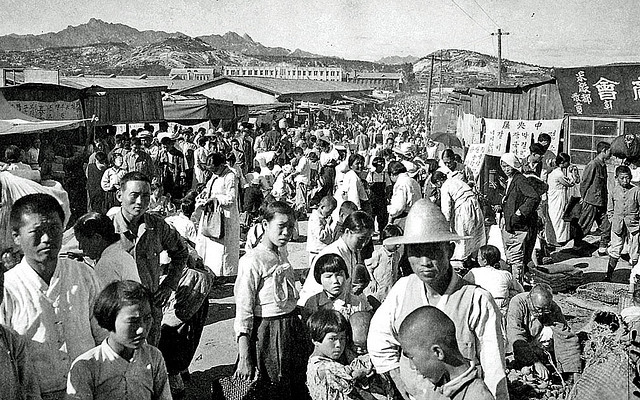

공업생산이 급격히 위축되고 실업자가 범람하고 물가가 폭등하여 일반대중의 생활은 매우 궁핍하였다. 1943년 6월 현재, 8,998개였던 공장수가 1946년 11월에는 4,996개로 줄어들었고, 대다수 공장이 종업원의 규모가 50인 미만으로 영세한 수공업적 단계였다.(조선은행 조사부, 『조선경제연감』, 1948; 『조선경제연보』, 1949; 이동원⋅조성남, 『미 군정기의 사회이동』, 이대출판부, 1997, p. 39; 한국은행, 『한국의 국민소득』, 1982; 김형기, 『한국의 독점자본과 임노동』, 까치, 1988, p. 156; 공제욱, 『1950년대 한국의 자본가 연구』, 백산서당, p. 44) 1947년 당시 귀속공장 1,202개 가운데 42.6%인 512개가 적자상태였고, 1948년에 귀속공장 1,719개 가운데 17.4%인 299개가 운휴상태였다. 이에 따라 불완전한 고용형태의 노동자가 상당수 존재하고 실업자의 수는 1946년에 105만여 명이었고, 1947년에는 110만여 명에 이르렀다.(조선은행 조사부, 『조선통계연보』, 1948년판; 김형기, 『한국의 독점자본과 임노동』, 까치, 1988, p. 156; 공제욱, 『1950년대 한국의 자본가 연구』, 백산서당, p. 44; 조선은행 조사부, 『조선경제연감』, 1948; 『조선경제연보』, 1949) 그 외에도 일본, 중국, 소련 등지에서 많은 동포들이 귀환하여 경제적 압박은 가중되었다. 1945년 8월부터 1946년 12월까지 백만 명이 넘은 인원이 귀환하였다.(최영호, 『재일한국인과 조국광복』, 글모인, 1995, p. 141) 이들은 오랜 기간 조국을 떠나 있기 때문에 구호물자를 배급받기 위해서나 새로운 일자리를 찾기 위해서 도시지역에 정착했다. 또한 1945년부터 1949년까지 북한에서 월남한 인구는 통계마다 많은 차이가 있으나, 1949년 인구조사에 따르면 48만 명이 넘었다.(권태환⋅김두섭, 『인구의 이해』, 서울대출판부, 1990; 강정구, 「해방 후 월남인의 월남동기와 계급성에 관한 연구」, 사회학 대회 심포지엄, 「한국전쟁과 사회변동」, 1992; 이동원⋅조성남, 『미 군정기의 사회이동』, 1997, pp. 54ᐨ57, 59.)