1948년 11월 30일 국군조직법이 공포된 다음날인 12월 1일 조선경비대 항공기지사령부는 12월 1일부로 대한민국 육군항공사령부(陸軍航空司令部)로 개칭되었다. 육군항공사령부는 항공사령부(본부 및 본부중대), 항공기지부대, 항공(군)비행부대, 그리고 항공사관학교로 편성되었다.

1948년 9월 5일 조선경비대와 조선해안경비대가 각각 육군과 해군이 개칭을 하게 되자, 육군항공사령부 간부들도 공군독립의 필요성을 주장하였다. 공군 독립의 필요성은 정부 고위층까지 인식이 확산되었지만, 미 군사고문단측과 일부 군 수뇌부에 의한 반대 의견이 있었다.

이승만 대통령이 북한의 증강된 공군과 대등한 수준의 공군력 필요성을 역설하면서 공군 독립을 강조하였지만,232) 미 군사고문단측의 동의를 얻어내지는 못했다. 미 군사고문단측은 국군조직법(國軍組織法)의 초안작성을 위한 회의에서 당시 육군항공사령부가 공군으로 독립할 정도로 모든 요건을 구비하고 있지 않았기 때문에 아직은 시기상조라고 주장하였다.

국군참모총장으로 있던 육군의 채병덕 장군도 공지합동작전(空地合同作戰)을 위해서는 공군을 육군 예하에 두는 것이 작전에 효과적이라면서 반대하였다. 그러나 한국 정부와 미 군사고문단측은 국군조직법 제23조에 별도의 유보조항을 두어 필요한 시기에 공군으로 독립하는 절충안에 합의하게 되었다.

그 결과 1949년 10월 1일 공군은 국방부의 항공국(航空局)과 육군항공사령부를 통합하여 공군본부를 창설하였다. 이로써 공군은 1,600명의 병력과 20대의 연락기를 갖고서 정식으로 육군에서 분리되어 독립하게 되었다. 그 당시 공군총참모장에는 육군항공사관학교장을 지낸 김정렬(金貞烈) 대령이, 참모부장으로는 항공국장을 지낸 박범집 대령이 보직되었다.

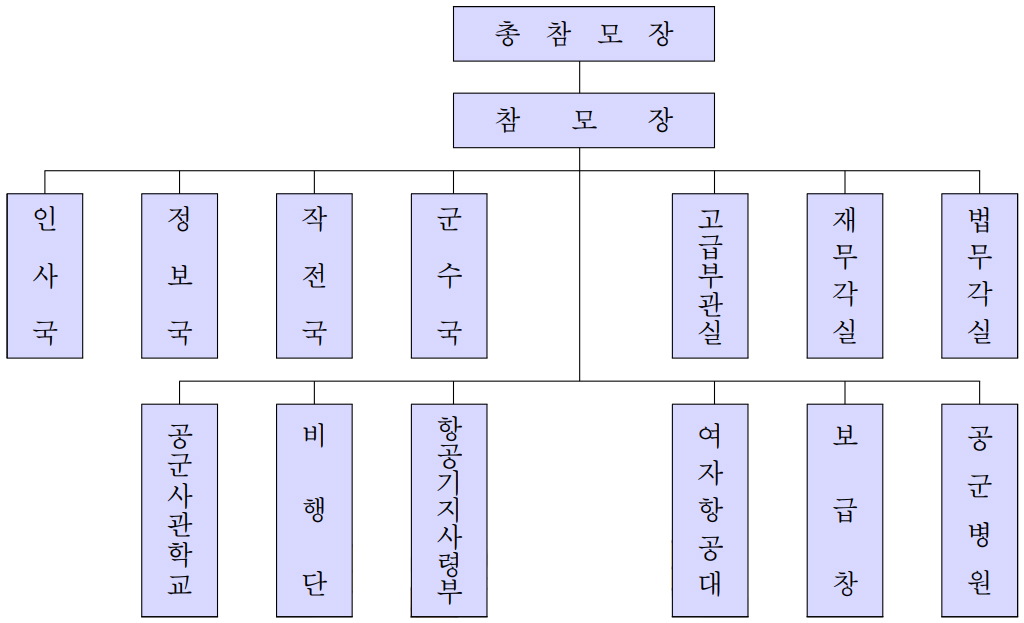

독립 당시 공군의 편성은 총참모장과 참모부장, 그리고 인사국 · 정보국 · 작전국 · 군수국 등 4개의 일반참모부와 고급부관실, 재무감실, 법무감실 등 3개의 특별참모부로 구성되었다. 육군의 항공병과로 존속해오던 항공부대가 공식적으로 공군으로 독립함에 따라 국방조직은 육 · 해 · 공군의 3군 체제를 이루게 되었다. 1949년 10월 1일 독립 당시 공군의 편성은 다음과 같다.

공군 편성 (1949. 10. 1 현재)

6․25전쟁 당시 공군은 총참모장 김정렬 준장을 비롯하여 참모부장 박범집 대령, 인사국장 한용현 중령, 정보국장 김형진 대위, 작전국장 김신(金信) 중령, 군수국장 박두선 소령, 고급부관 한해남 소령이 보직되어 있었다. 예하 부대 지휘관에는 비행단장 이근석 대령, 공군사관학교장 최용덕 준장, 항공기지사령관 장덕창 대령, 여자항공대장 이정희 대위, 공군 헌병대장 김득룡 중령이 보직되어 있었다.