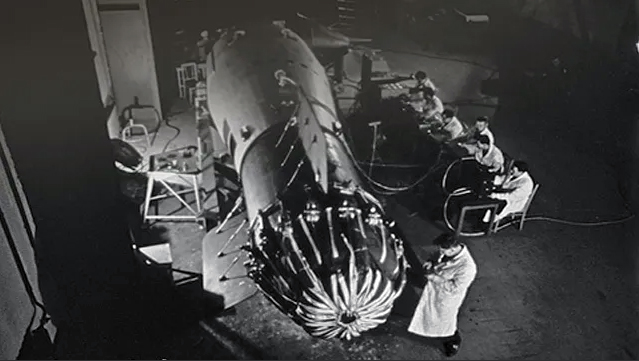

미국은 제2차 세계대전 이후 소련 공산주의 팽창에 맞서 자유민주주의 체제를 보호하기 위해 대소 봉쇄정책을 택하였다. 공산주의 확장을 막기 위한 봉쇄정책은 트루만 독트린과 마샬 플랜, 그리고 북대서양조약기구 등으로 실현되었다. 그러나 이러한 정책과 전략적 배경에는 태평양전쟁에서 진가를 발휘한 원자폭탄이 있었다.41) 미국은 1945년 신무기인 원자폭탄의 가공할만한 파괴력에 힘입어 제2차 세계대전을 훨씬 빨리 종결시킴으로써 수백만에 달하는 인명 피해를 막을 수 있었다.42) 미국은 1945년 7월 생산된 원자폭탄을 일본의 히로시마와 나가사키에 투하함으로써 일본을 항복시키는데 결정적 역할을 하였다.

전후 미국 합동참모본부는 대규모 전쟁에서 핵무기는 방어작전과 공격작전시 매우 유용하게 사용되어 질 것이라는 신념을 갖고 있었다.43) 그 결과 미국의 봉쇄정책은 핵무기를 군사적 수단으로 채택하는 전략적 개념을 기반으로 하고 있었다. 트루만 행정부가 군사전략으로 수립했던 주변기지전략도 대소 우위인 미 공군력과 핵무기를 결합시켜 소련 주변지역에 전략공군기지를 설치하고, 핵무기를 이용하여 소련의 세력확대를 봉쇄한다는 전략이었다.44) 미국이 제2차 세계대전시 대규모로 동원했던 막대한 병력에 대한 동원해제를 단행하고 군비를 감축할 수 있었던 것도 이러한 전략적 배경에 따라 취해진 조치였다.

전후 미국은 일본을 조기에 패전으로 이끈 핵무기(核武器)가 미래의 전장을 지배하게 될 것이라고 판단했다. 미국은 비용이 적게 들면서 효과가 큰 핵무기 개발과 함께 핵무기의 투발(投發) 수단인 전략공군에 기초한 군사전략을 수립하게 되었다. 미국이 이러한 전략적 변화는 제2차 세계대전 이후 미국이 채택한 국방비의 대폭 감축과 함께 국가동원체제의 해체과정에서 수립된 것이다.

그러나 소련은 종전 당시 재래식 군비를 계속 유지하면서 핵 개발에 박차를 가하고 있었다. 따라서 국방비 삭감과 병력을 감축해야 하는 현실적 안보환경상황하에서 장차 대소(對蘇) 전쟁을 수행해야 할 미국의 정책 및 군사전략가들의 입장에서는 핵무기에 의존하는 정책과 전략을 고려할 수 밖에 없었다. 이러한 군사적 환경 속에서 미국의 군부는 핵무기와 핵무기 운반수단인 전략공군에 의존하는 전쟁계획을 수립하게 되었다.

미국 합동참모본부는 1946년 여름 미⋅소간의 관계가 점차 악화되어가자 핀셔(PINCHER)라는 암호명의 대소 전쟁계획을 수립하였다.45) 이 전쟁계획은 소련이 세계전쟁을 일으킬 경우, 소련군은 유럽과 중동의 대부분을 점령하게 될 것이라고 가정하고, 미국은 이에 대응하여 재래전과 함께 20개 도시에 50개의 핵무기를 투하하여 소련의 산업시설을 50% 파괴한다는 것이었다.46) 그러나 그 당시 미국은 이 계획을 수행할 수 있을 만큼 많은 양의 핵무기를 보유하고 있지 못했으며, 핵무기 운반 수단도 준비되지 않았고 공격목표에 대한 구체적인 분석도 이루어지지 않은 상태였다.

이후 작성된 미국의 전쟁계획인 문라이즈(MOONRISE)에 의하면, 전쟁 발발 후 소련은 20일 이내에 한반도 전체를 점령할 것이며, 대부분의 만주지방과 북중국(北中國)을 전쟁 개시 40~50일 사이에 점령할 것으로 분석하였다.47) 문라이즈 계획에 의하면 지상군 병력수에 있어서 소련에 비해 열세인 미군은 소련의 한반도 진격을 막을 수 없을 것으로 보았다. 전쟁이 일어나면 한반도는 전쟁개시 20일 이내에 소련의 지배하에 들어가게 될 것이므로 주일미군(駐日美軍)의 한반도 배치는 일본의 방위를 위협할 수도 있다고 보았다. 미국은 극동지역에서 군사적 조치는 베링해(Bearing Sea)ᐨ동해(East Sea)ᐨ황해(yellow Sea)를 따라 연결된 선에서 방어를 취할 것이고, 이 방어선 안에 일본과 류큐열도를 포함시켰다. 따라서 문라이즈 계획에서는 전쟁이 발발되면 남한에 주둔하고 있는 주한미군은 일본으로 철수시키고, 중국 주둔 미군은 그곳에 남아 보다 취약한 지역으로 전개시키거나 작전환경의 변화에 따라 그곳에서 철수시킨다고 명시하였다.48)

미국의 극동군사령부(Far East Command)가 1948년 3월말에 작성한 대소작전계획은 건파우더(GUNPOWER) 계획이다. 이 계획은 극동군사령부의 극동지역에서의 전시 작전계획으로 미국의 대소(對蘇) 전쟁계획인 문라이즈 계획을 거의 그대로 반영하고 있었다.49) 이후 작성된 미국의 대소 전쟁계획인 오프태클(OFFTACKLE)계획에는 미⋅소간에 전면전이 발발했을 경우, 수세적 입장에서 일본-오키나와-대만-필리핀 선을 확보하면서도, 미국이 아시아 대륙으로 총 반격시 한반도는 우회하는 것으로 명시되어 있었다.50)

이렇듯 미국은 대소 전쟁 계획 및 극동군사령부의 전시 작전계획에서 보듯이, 미국은 제2차 세계대전 이후 한반도에 군대를 주둔시키거나 군사기지를 설치할 의도가 전혀 없었다는 것을 알 수 있다. 미국은 소련과의 전면전시 아시아 지역에서 공세이전의 기회가 주어져도 한반도는 우회하여 중국 대륙을 공격한다는 전략 개념을 갖고 있었다. 그 결과 미국의 극동에서의 군사전략은 핵무기 및 해⋅공군력에 의존하는 도서방위전략을 채택하게 되었다.

41) Summers, Korean War Almanac, p. 261.

42) Thomas G. Paterson, J. Garry Clifford, and Kenneth J. Hagan, American Foreign Policy : A History, 3rd ed. (Lexington, MA : D. C. Heath, 1988), pp. 429ᐨ431.

43) Schnabel, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1945-1947, p. 69.

44) Schnabel, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1945-1947, p. 69.

45) Kenneth W. Condit, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1947ᐨ1949,

vol.Ⅱ(Washington D. C. : Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 1996), p. 153.

46) Gerinkh Trofimenko, The U. S. Military Doctrine, p. 59 ; GreggᐨHerken, The Winning Weapon: The Atomic Bomb in the Cold War, 1945ᐨ1950(New York : Alfred A. Knopf, 1980), pp. 219ᐨ224.

47) Roger Dingman, “Strategic Planning and the Policy Process : American Plans for War in East Asia, 1945ᐨ

1950,” Naval War College Review 32(NovemberᐨDecember 1979), p. 11.

48) JWPC 476/2, August 29, 1947 ; Condit, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and

National Policy 1947ᐨ1949, p. 157.

49) JCS 1644/1, March 27, 1948.

50) Condit, History of the Joint Chiefs of Staff : The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1947ᐨ1949, pp. 159ᐨ163