통위부(DIS : Department of Interior Security)는 미 군정기에 설치된 조선경비대와 조선해안경비대를 통할(統轄)하는 국방에 관한 최고 군사기구였다. 통위부는 미 군정청의 중앙행정부서로서 국방에 관한 정책을 수립하고 집행하였다.

통위부청사와 간부들: 1946년 6월 통위부는 서울 중구 남산동 2가에 위치한 청사로 이동하였다. 그 위치에는 현재 ‘퍼시픽 호텔’이 들어서 있다. 통위부 간부들은 국군이 발족하면서 간성이 되었다(1946. 6. 15).

통위부의 전신은 1945년 11월 3일 미 군정법령 제28호에 의해 설치된 국방사령부였다. 국방사령부는 1946년 3월 29일 미 군정법령 제64호에 의거 다시 국방부(DND : Department of National Defense)로 개칭되었는데, 이는 1946년 6월 서울에서 열린 미․소공동위원회에서 소련 대표가 미국 대표에게 국방부라는 명칭에 대해 이의를 제기함에 따라 주한미군사령관 하지(John R. Hodge) 장군이 러치(Archer L. Learch) 군정장관과 의논한 끝에 군사기구에서 오해의 소지가 있는 ‘국방’이라는 용어를 삭제하기로 결정하고 이에 대한 조치를 하였다.

그 결과 1946년 6월 15일 미 군정법령 제86호에 의거 국방부를 국내경비부(DIS : Department of Internal Security)로 개칭하게 되었다. 그러나 창군 주역들은 대한제국(大韓帝國) 시기 군제(軍制)였던 통위영(統衛營)을 본떠 통위부(統衛部)로 호칭하였다. 이와 동시에 군무국을 폐지하여 조선경비국(Bureau of Constabulary)과 조선해안경비국(Bureau of Coast Guard)으로 분리하고, 모든 군사조직에서 ‘국방’이란 명칭을 없앰으로써 조선국방경비대는 조선경비대로, 조선국방사관학교는 조선경비사관학교로 개칭되었다.

통위부장(統衛部長)유동열(柳東悅) 장군

통위부장(統衛部長)유동열(柳東悅) 장군

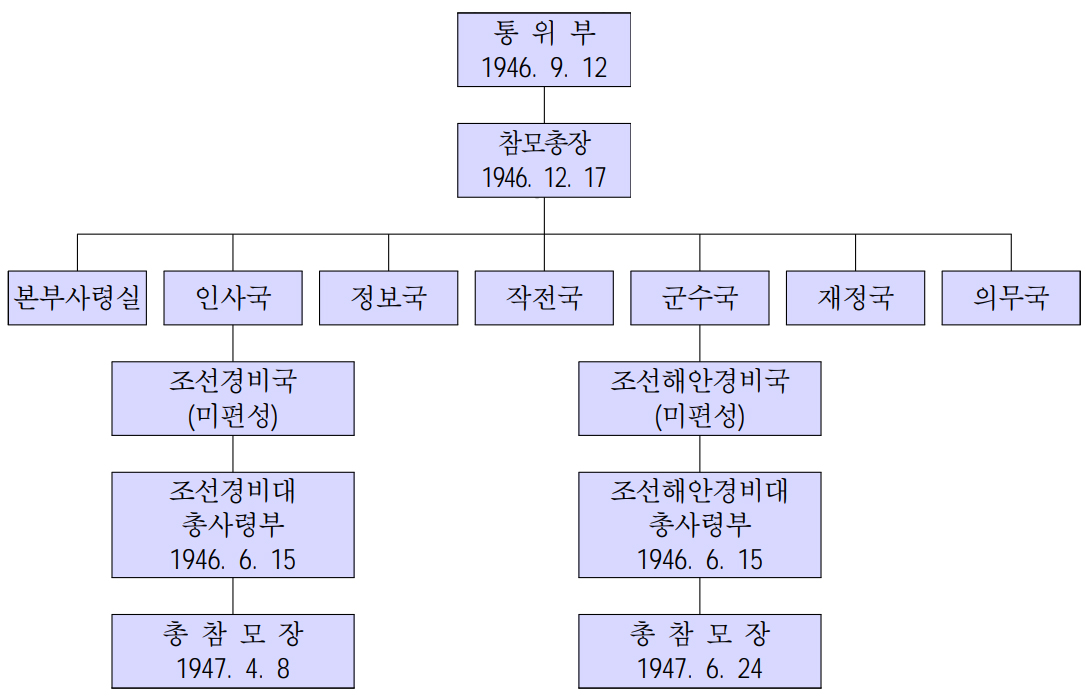

통위부에는 오늘날 국방부장관에 해당하는 통위부장(統衛部長)이 있었고, 그 밑에 경비대에 대한 군령권을 지닌 참모총장(參謀總長)이 있었다. 그 당시 참모총장은 정부 수립 이후 국방부 편제상의 국군참모총장(國軍參謀總長)과 오늘날 국군의 합참의 장(合參議長)과 같은 직위(職位)였다. 통위부 내의 부서 편성은 인사국, 정보국, 작전국, 군수국, 재정국, 의무국 등 6국으로 편성되었고, 이를 지원하는 본부사령실이 있었다. 통위부에는 조선경비대총사령부와 조선해안경비대총사령부가 설치되어, 오늘날 육군과 해군의 기능을 가진 경비대에 대한 지휘통제를 하였다.

통위부의 지휘를 받는 조선경비대사령부와 조선해안경비대사령부에는 각각 총사령관과 총참모장이 편제되었다. 통위부의 편성은 대한민국 정부 수립 이후 국방부의 편성과 그 구조가 매우 비슷하다는 것을 알 수 있다. 통위부의 편성은 다음과 같다.

통위부 편성 (1947. 6. 24 현재)

통위부장(統衛部長)의 명칭도 국방담당 군사기구의 변천에 따라 바뀌었다. 국방사령부 시기에는 국방사령부장이었고, 국방부 시기에는 국방부장, 그리고 통위부로 개칭된 후에는 통위부장이었다. 통위부장에는 대한민국 임시정부의 군사부참모총장을 지낸 유동열(柳東悅) 장군이 1946년 9월 12일 임명되었다. 그 동안 국방사령부장과 국방부장에는 미군 장교가 임명되었다. 즉, 국방사령부장으로는 미제24군단 헌병사령관 쉬크(Lawrence E. Shick) 준장이 1945년 11월 14일 취임하였고, 후임으로 참페니(Arthur S. Champeny) 대령이 1945년 12월 20일 취임하였다. 국방부장에는 베르나드(Lyle W. Bernard) 중령이 1946년 4월 11일에, 톰프슨(Loren B. Thompson) 대령이 1946년 5월 18일 각각 취임하였다. 통위부장에는 프라이스(Terrill E. Price) 대령이 1946년 6월 8일에 취임하였다.

그러나 1946년 9월 12일 통위부 고문으로 있던 유동열 장군이 통위부장으로 임명되면서 프라이스 대령과 부장직을 공동으로 수행하다가, 1947년 2월 15일 프라이스 대령이 해임되면서114) 유동열 장군이 단독으로 부장직을 수행하게 되었다.

유동열 통위부장은 경비대 창설이래 군내에 잠입한 공산주의자의 제거와 군 · 경간의 대립으로 발생되는 불상사를 해소하려 노력하면서 창군을 서둘렀다. 통위부장의 취임을 계기로 사실상 군의 지휘권이 한국인에게 이양되고 미군은 고문관 역할을 수행하였으며, 조선경비대 총사령부를 비롯한 각 연대의 지휘권도 한국인이 행사하였다. 미 고문관은 통위부내에 약 20명, 조선경비대총사령부 산하에 10명 이내의 인원을 배치하였고, 연대급에는 2개 연대에 고문관 1명을 두어 모병․행정․조직․훈련을 담당하도록 하였다.

1947년 9월 26일 미․소공동위원회에서 소련 대표에 의해 한반도에서 점령군 철수문제가 제기되자, 미군측에서는 미국의 합동참모본부가 주관이 되어 맥아더 장군이 하지 장군과 함께 한국의 국방과 국방군의 창설 방안을 검토하였다. 결과적으로 이들은 한국의 경제사정, 신병의 훈련, 유능한 지휘관의 확보, 언어장벽, 그리고 주한미군의 역할감소 등 제반요소를 고려하고 경비대를 50,000명으로 증원하되 필요시 보병․포병 화기 및 장갑차량을 제공하기로 결정하였다. 이러한 조치는 한국의 국내치안 유지능력의 개선뿐만 아니라 궁극적으로는 미군 철수에 대비하기 위해서였다.

통위부는 장차 정부수립 후의 국방을 고려하여 1947년 12월 1일부로 기존의 9개 연대를 3개 연대씩 묶어 3개 여단을 편성하였다. 이와 함께 모병에 박차를 가하여 1948년 4월과 5월에 추가로 연대와 여단을 증편하였다. 이렇듯 국군의 건군 활동이 어느 정도 성과를 거두게 되자 각종 군수품의 보급과 군지원을 위한 부대의 설치가 시급하게 되었다. 이에 따라 1946년 7월부터 통위부의 보급지원을 원활하기 위해 병기, 병참, 공병, 의무, 통신 등의 지원부대를 편성하면서 전투부대에 대한 군수지원 체계를 갖추게 되었다.

통위부는 1946년 7월 1일 이후 제반 보급지원을 위해 필요한 부대를 창설하였다. 보급부대로는 1946년 7월 1일 서울 영등포 대방동에 위치하고 있는 제1연대 보급중대 중 1개 중대를 근간으로 통위부 직할부대를 설치하고, 부대장에는 채병덕 참령이 임명되었다. 1947년 4월 1일 이 부대는 다시 병기부대사령부(兵器部隊司令部)로 개칭된 후 예하에 병기․자동차․창고 및 보급중대 등을 두었다. 1948년 1월 1일에는 부대명칭을 통위부 후방부대사령부(後方部隊司令部)로 개칭하고, 그 예하에 제1병기대대, 제1병참대대, 제1공병대대를 창설하였다. 사령관에는 채병덕 대령이 유임되는 한편 초대 참모장으로 유재흥 중령이 보임되었다. 그해 5월 1일 후방부대사령부를 다시 통위부 후방사령부(後方司令部)로 개칭하였다가, 7월 10일 특별부대사령부로 다시 개칭한 후, 예하에 제1병기단, 제1병참단, 제1의무단, 제51통신대대, 제1공병대대, 통신학교, 수색단 등을 창설하거나 증편하였다.

특별부대사령부는 1948년 10월 23일 초대사령관인 채병덕 대령이 해임되고 소병기(蘇炳基) 중령이 사령관직을 대행하다가 1949년 1월 7일 제2대 사령관으로 백홍석(白洪錫) 대령이 취임하였다. 그 후 6월 30일 부대는 주둔지를 서울 영등포구 대방동에서 경기도 인천시 부평(富平)에 있는 미군의 군수사령부(ASCOM) 지역으로 이동한 후, 1949년 7월 30일 특별부대사령부를 해체하고 그 예하 부대는 육군본부 직할로 예속시켰다.

이렇게 경비대가 군의 모습과 체제를 점차 갖추어 가게 되자 통위부는 정책수립을 전담하고 경비대총사령부는 작전통제를 전담할 수 있도록 임무를 분담하게 되었다.