주한미군사고문단 창설은 대한민국 정부 수립과 이에 따른 주한미군 철수에서 비롯되었다. 1948년 8월 15일 주한미군사령관 하지(John R. Hodge) 중장은 대한민국 정부가 수립되자, 이승만 대통령과 회담을 갖고 대한민국 정부가 자국 방위군의 통수권을 점차적으로 장악한다는 내용을 골자로 하는 군사협정, 즉 대한민국 대통령과 주한미군사령관간에 체결된 과도기에 시행될 잠정적 군사안전에 관한 행정협정 을 1948년 8월 24일에 서명하였다. 이 협정은 미군이 남한에서 완전히 철수할 때까지 미국은 계속하여 조선경비대와 해안 경비대를 훈련시키고, 주한미군을 유지하는데 필요한 제반 군사시설과 군사기지 지역을 계속 사용하도록 규정하였다.

주한미군사령관은 본국 정부의 지시에 따라서 또한 자기의 직권 내에서 현존하는 대한민국 국방군(國防軍)을 계속하여 조직, 훈련 및 주장할 것을 동의한다. 단, 동사령관의 이에 대한 책임은 휘하 군대의 한국 철수와 동시에 종료한다.91)

한국 정부는 한⋅미간에 체결된 군사안전에 관한 행정협정을 근거로 주한미군 철수에 따른 국군의 군비증강 대책이 시급하게 되자, 미군이 군사고문의 역할을 지속적으로 실시해 주도록 요청하였다. 미국도 이러한 한국 정부의 요청에 적극 호응하여 초대 주한미국대사로 임명된 무쵸(John. J. Muccio)는 1948년 8월 24일 한미군사잠정 행정협정 체결에 따라 주한미국임시군사고문단(PMAG : Provisional Military Advisory Group)을 설치하고 한국군의 훈련을 돕는 기구로서 활동한다고 밝혔다. 그 후 임시고문단은 1949년 7월 1일 주한미군의 최종 병력이 철수하자 주한미국군사고문단(KMAG)으로 발족되었다.92)

주한미군사고문단 설치에 대한 법적 근거는 1950년 1월 26일 한⋅미 양국 대표가 서울에서 대한민국정부와 미합중국정부간의 주한미국군사고문단 설치에 관한 협정 에 서명함으로써 이루어졌다. 그런데 이 협정에서 주한미군사고문단 설치 일자를 1949년 7월 1일로 소급하여 발효시켰다.93) 미 군사고문단의 설치 목적은 대한민국 경찰을 포함한 국방조직 및 훈련에 있어 한국정부를 조언하고 보좌하는 것이었다. 미 군사고문단의 목적과 정원에 대해서는 다음과 같이 규정하였다.

주한미군사고문단의 목적은 육군, 해안경비대대와 국립경찰을 포함한 대한민국 국방조직 및 훈련에 있어서 대한민국정부를 조언 및 원조하며, 또한 국방군이 미국의 군사원조를 유효하게 이용하도록 보장함으로써 대한민국의 국방군을 한국경제력 범위 내에서 발전시키는데 있다. 해단[주한미군사고문단]은 양국 정부가 합의하는 미국정부군 및 민간인으로써 구성한다. 단, 해단의 국방부 인원수는 양국 정부의 상호합의가 없는 한 장교 및 병원(兵員) 도합 500명을 초과하지 못한다.94)

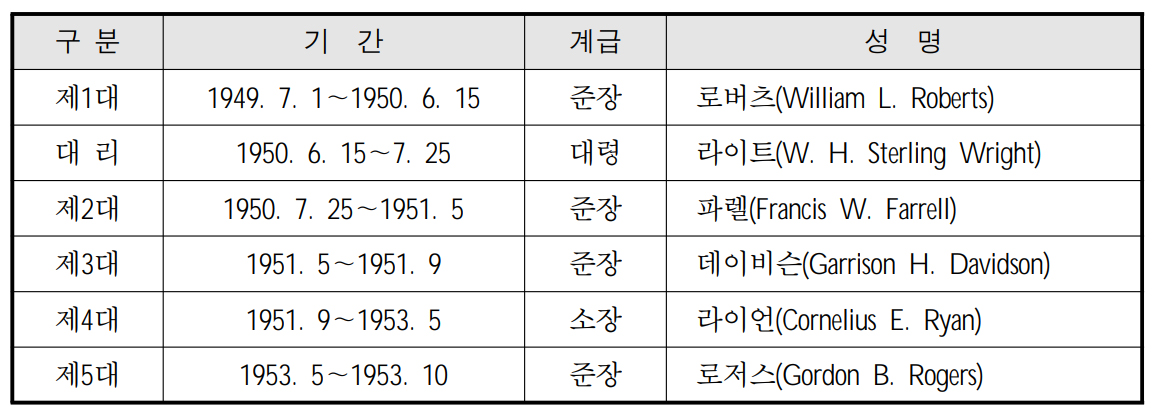

이처럼 한국 정부 수립과 동시에 군정청은 해체되었으나 한미간의 군사협정에 따라 주한미군사고문단은 한국군에 대한 교육훈련 지원 임무를 계속하였다. 주한미군사고문단에 대한 지휘 감독은 맥아더가 작전지휘권을 거부함에 따라 주한 미국대사의 관할하에 들어가게 됨으로써 국방부가 아닌 국무부의 통제를 받게 되었다. 이에 따라 맥아더의 극동사령부의 한국에 대한 작전지휘권은 사실상 상실되었다. <표 2-6>은 역대 주한미군사고문단장의 현황을 나타내고 있다. 주한미군사고문단은 한국군 사단에 배치되어 한국군을 훈련하고 육군사관학교를 포함한 군사교육기관 설립, 그리고 한국군 장교의 미국에서의 교육을 위해 노력하였다. 또한 주한미군사고문관들은 공군 및 해안경비대에 파견되어 훈련을지원하였다.

역대 주한미군사고문단 단장 현황, 1949~1953년

군사고문단장 로버츠(William L. Roberts) 준장과 참모장 라이트(W. H. Sterling Wright) 대령에게는 전용 사무실이 제공되었고, 각 부대에 파견된 군사고문단은 한 사무실에서 한국군 장교와 함께 책상을 나란히 하고 임무를 수행하였다. 육군 총참모장실에 소속된 주한미군사고문단장의 연락장교에는 하우스만(James H. Hausman) 대위가 파견되어 한⋅미 양측의 연락 업무를 수행하였다.

초대 주한미군사고문단장인 로버츠 장군은 제2차 세계대전 때 기갑부대 지휘관으로 싸웠던 전투경험을 토대로 한국군에 대한 교육훈련 등 여러 면에서 한국군의 육성에 많은 기여를 하였다. 그런데 로버츠 장군은 6⋅25전쟁 발발 열흘전인 1950년 6월 15일 정년 퇴임함으로써 6⋅25전쟁 발발 당시인 6월 25일에는 고문단장이 공석으로 남아 있었다. 설상가상으로 주한미군사고문단 참모장인 라이트 대령도 퇴임한 로버츠 장군을 일본까지 배웅한 관계로 전쟁 당일 한국에 없었다. 그는 6⋅25전쟁 발발 소식을 듣고, 6월 26일 한국에 돌아와 고문단장 대리를 맡아 미 군사고문단과 함께 가장 어려운 한 달간 맥아더의 극동군사령부와 통신을 유지하며 한강에서 낙동강까지의 지연작전을 도왔다.96)

91) 「대한민국 대통령과 주한미군사령관간에 체결된 과도기에 시행될 잠정적 군사안전에 관한 협정 제1조」, 1948. 8. 24.

92) 國防軍史硏究所, 『國防政策變遷史, 1945-1994』, pp. 52-53.

93) 國防部戰史編纂委員會, 『國防條約集』 第1輯, pp. 58-63.

94) 「대한민국 정부와 미합중국 정부간의 주한미국 군사고문단 설치에 관한 협정 제1조」, 1950. 1. 26 서명(1949. 7. 1일 소급 발효).

95) 南廷屋, 『韓美軍事關係史』, 1871-2002, p. 276.

96) 白善燁, 『軍과 나』(서울 : 大陸硏究所 出版部, 1989), p. 337