뱀부계획이 확정됨에 따라 경비대 창설이 본격적으로 이루어지기 시작하였다. 최초 명칭은 조선경찰예비대(Korean Constabulary Reserve)였으나, 한국의 입장에서는 국군의 모체라는 의미에서 조선경비대(朝鮮警備隊)라고 불렀다. 조선경비대창설이 시작되면서 광복 이후 설립된 30여 개에 달하는 자생적인 군사단체들은 해산되었고, 그 단체에 소속된 요원들은 조선경비대로 흡수되었다.

미 군정청 국방사령부의 예하로 창설된 조선경비대는 뱀부계획과 미군정법령 제42호(1946. 1. 14)에 기초하여 최초 국방군계획안 보다 25,000명이 적은 규모의 조선경찰예비대 25,000명과 조선해안경비대가 설치되었다. 전국에 8개 연대를 창설하기 위해 1946년 1월 15일 제1연대의 창설을 시작으로 1946년 4월 1일 춘천(春川)에서 제8연대가 창설되어 뱀부계획에 의한 경비대 창설이 완료되었다.

제1연대는 1946년 9월 18일 편성을 완료하였고, 다른 연대도 1947년 초까지 편성을 완료한 상태였다. 그러나 대구에 있던 제6연대만은 1948년 6월 15일에 가서야 연대편성을 완료하였다.

이렇게 부대편성이 지연된 것은 초창기의 홍보활동에도 불구하고 신탁통치에 대한 찬반의견의 대립과 입대 전 소속 군사단체와 군 출신별 간의 상호대립 및 갈등 등으로 탈영자가 속출했기 때문이다.

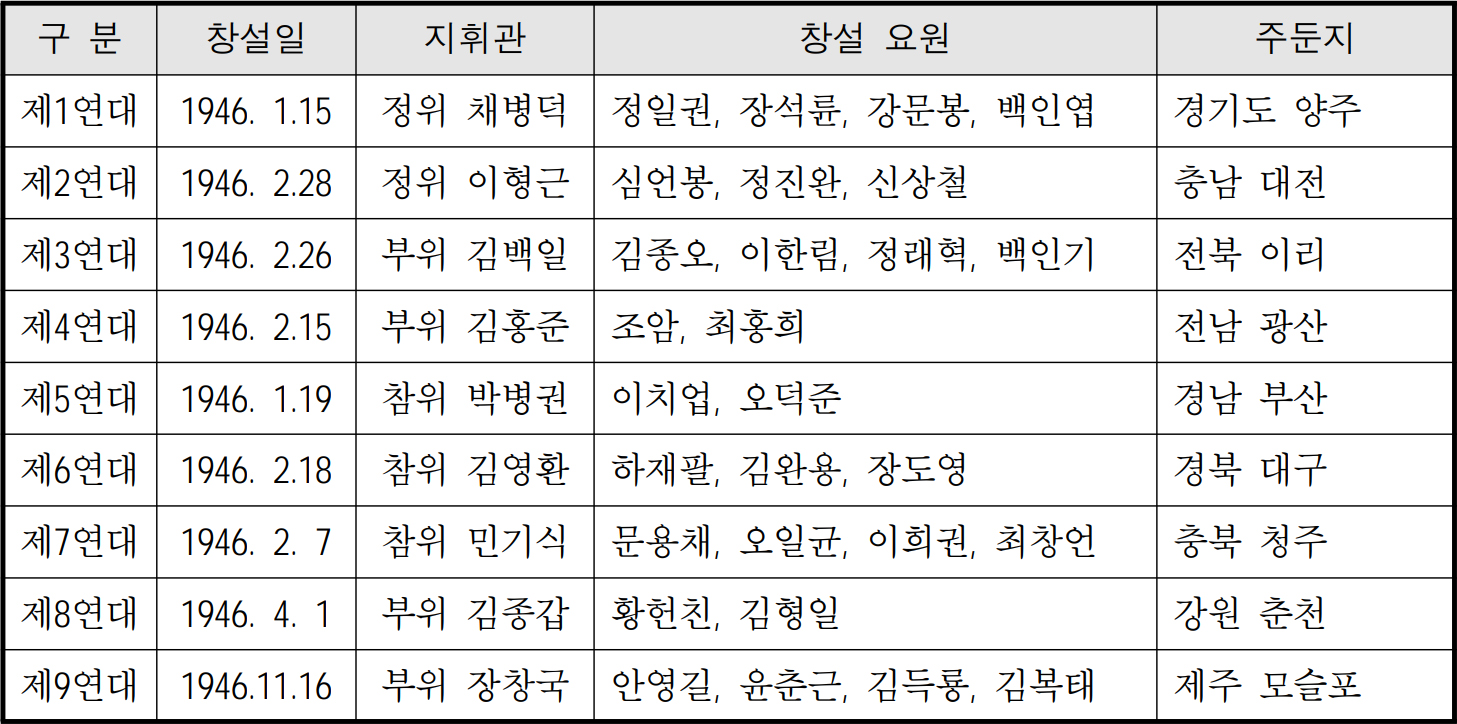

연대 창설시 간부는 주로 군사영어학교 출신들을 배치하여 병력을 모집하고 충원하였으나, 미군정의 불편부당(不偏不黨) 원칙에 따라 좌익계 인원이 다수 입대하여 군내 큰 문제로 남게 되었다. 조선경비대는 대대 및 연대순으로 점차 부대를 확대해 나가 1947년 3월까지 당초 목표한 부대와 추가로 도(道)로 승격된 제주도의 제9연대를 포함하여 8개 연대를 완전 편성하였으나, 대구의 제6연대는 구성원 중 좌익세력이 물의를 일으켜 편성이 늦어졌다. 다음은 뱀부계획에 의한 각 도별 연대 편성을 나타내고 있다.

뱀부계획에 의한 조선경비대 창설 현황

연대는 3개 대대, 대대는 3개 중대 등 3각 편제였으며 계급 구조는 장교 · 하사 · 병의 3단계로 구분하여 장교는 만 단위의 군번을, 사병은 백만 단위의 군번을 부여받았다. 이들은 최초 미군으로부터 지원 받은 일본군 38식 및 99식 소총으로 무장하였고 복장은 일본식 군복을 착용하였으나, 1946년 9월 이후 점차 미국제 병기와 피복으로 전환해 갔다. 교육훈련은 전투훈련이 아닌 주로 총검술, 집총훈련, 폭동진압법 등 치안유지 위주로 실시하였다.

한편 남한에서는 정부 수립을 앞두고 경비대 병력을 50,000명 수준으로 증원하고 미군 철수에 따라 제한되었던 무기와 장비가 이양되자, 조선경비대 증강계획을 추진하였다. 미 국무부는 1948년 말의 주한미군 철수를 기정사실화하고 한국의 경비대를 무장하고 훈련하라는 지시를 내렸다. 경비대를 군대로 전환 하는 문제는 주한미군 철수을 앞두고 취해진 조치였다. 주한미군은 예정대로 1948년 9월 15일부터 철수를 시작하였다.

조선경비대는 통위부 일반명령 제69호에 의거하여 이미 편성된 9개 연대를 근간으로 3개 연대를 1개 여단으로 편성한 후 3개 여단을 창설하였다. 이들 3개 여단은 1947년 12월 1일 서울(제1여단), 대전(제2여단), 부산(제3여단)에서 창설되었다. 여단사령부는 미군의 보병사단 사령부 편제를 모방했지만 병력은 감소 편성되어 운용되었다. 1948년 4월 29일 서울(제4여단)과 광주(제5여단)에 여단을 추가로 창설하고, 5월 1일부터 4일 사이 제10연대(강릉)를 비롯하여 제11(수원), 제12(군산), 제13(온양), 제14(여수), 제15(마산)연대 등 6개 연대를 추가로 창설하여 여단에 편입시켰다. 당시 여단창설 현황은 다음과 같다.

조선경비대의 여단 창설 현황

이렇게 신설된 여단사령부는 당시 미군의 경보병사단 사령부 조직을 모방하였고, 병력이나 장비는 남한 실정에 맞도록 감소 조정된 것으로 3개 연대를 통할하는 지휘기구였다. 조선경비대는 5개 여단, 15개 연대로 증편된 후 후방지원부대가 보강된 상태에서 1948년 8월 15일 정부가 수립되자 9월 1일부로 대한민국 육군으로 잠정 편입되었다. 당시 조선경비대의 병력은 장교 1,430명에다 사병 49,087명으로 총 50,490명이었다.

그렇지만 당시 국군은 부대 편성에 치중했을 뿐 실제로 장비는 1947년 9월부터 지급된 M-1 소총과 일본제 99식 소총이 전부였다. 물론 미군 당국은 미군 철수에 따른 장비이양에 대비하여 대구(제1훈련학교), 서울(제2훈련학교) 및 진해(제3훈련학교)의 3개소에 훈련학교를 세우고, 이미 6월 27일부터 조선경비대 화기요원들을 소집하여 그들이 양도할 지원화기 즉, M-3 105㎜ 야포, 57㎜ 대전차포, 2․36″ 로켓포, 60㎜ 박격포, 81㎜ 박격포 및 경기관총 등의 운용 요령을 교육하였다.

1948년 8월 24일 대한민국 대통령과 주한미군사령관간에 체결된 ‘과도기의 군사안전에 관한 잠정협정’에 따라 미군이 사용하던 화기들이 점차 이양되기 시작하여 그 해 11월까지 M-3 105㎜ 야포 90문 중 52문이 양도되었다. 그러나 전량 양도된 57㎜ 대전차포는 쌍안경 및 조준기 등의 부속품이 없어 제대로 사용할 수 없는 실정이었다. 게다가 박격포와 중기관총은 인계되지 않았으며, 지급된 소총과 자동화기는 일본군이 사용하던 것이 20~40%를 차지하고 있었다.