미⋅소의 의견대립으로 2차에 걸친 미⋅소공동위원회가 결렬되자, 유엔총회의 결의에 따라 남한에서 총선거가 실시되었다. 국내세력 가운데 선거참여를 거부한 중간세력이 배제되고, 이미 1946년 6월 통일정부가 여의치 않으면 남한만이라도 정부를 세우자고 주장하였던 이승만과 이를 지지하였던 한국민주당은 미국의 지지를 받아 남한 정부를 수립하였다. 오랜 독립운동으로 대중적 명망을 지닌 이승만은 미⋅소와 좌우익의 대립 속에서 현실적 국가건설노선을 추구하였다. 그는 공산주의가 민족의 자주독립과 민주국가의 건설에 장애가 된다는 반공주의 노선을 분명히 하였다. 이미 북한에 공산당 중심의 정권이 기능을 하고 있었고, 남한에서 좌익세력이 벌인 수많은 투쟁으로 이들과 협의하여 정부를 세우는 일이 어렵다는 인식이 확산되었다.(유영익편, 『수정주의와 한국현대사』, 연세대출판부, 1998, p. 142; 이택휘 등, 『남북한의 최고지도자』, 백산서당, 2001, p. 55, p. 70.)

1948년 3월 17일, 미 군정은 우익세력과 협조하여 선거준비를 진행하여 국회의원 선거법을 제정하여 발표하였다. 선거권이 만 21세에 달하는 남녀 모든 국민에게 부여되었고, 피선거권은 만 25세에 이르는 모든 국민에게 인정되었다. 선거제도는 보통⋅평등⋅비밀⋅직접의 4대 원칙에 입각한 민주주의제도였고, 선거구제는 1선거구에서 1인을 선출하는 소선거구제였다. 총 의원수 300명 중 북한지역에 배당된 100명을 제외하고, 남한지역의 선거구는 부(府)⋅군 및 서울특별시의 구(區)를 단위로 인구 15만 명 미만은 1개구, 인구 15만 이상 25만 명 미만은 2개구 등으로 200개 선거구를 획정하였다. 국회의원의 임기는 2년이었다.

입후보자의 총수는 948명으로 평균 4.7 : 1의 경쟁률을 나타냈다. 정당 사회단체 중 10명 이하의 입후보자를 낸 정당이 43개나 되었고, 1인의 입후보자를 내세운 정당과 사회단체도 26개였다. 이 선거에서 무소속이 총 입후보자 중에서 압도적인 다수를 차지하였다.

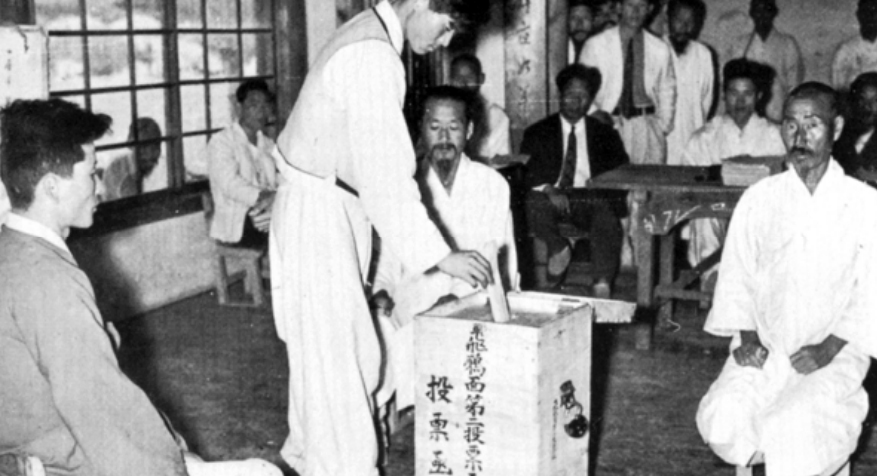

5⋅10 총선거

1948년 5월 10일, 전국 200개 선거구 총 13,272개 투표구 중에서 폭동이 일어난 제주도지역을 제외한 남한 전역에서 유엔한국임시위원단의 감시 아래 제헌국회를 구성하기 위한 총선거가 실시되었다. 국민들은 사상 처음으로 국민의 손으로 직접 대표를 뽑는 주권을 행사하였다. 선거에는 좌익세력과 남북협상에 참가했던 김구세력과 중간세력이 불참한 가운데 한국민주당, 조선민주당 등이 참여하였다. 4월 14일 국회선거위원회의 발표에 의하면, 선거등록률은 전체 유권자 882만 여 명 가운데 모두 805만 여 명이 등록하여 91.7%였다. 이는 좌익과 중간파의 선거불참을 고려한다면 예상을 뛰어넘는 높은 수치였다.(김득중, 「1948년 제헌국회의원 선거과정」 , 『성대사림』 10, 1994. 12, p. 21.)

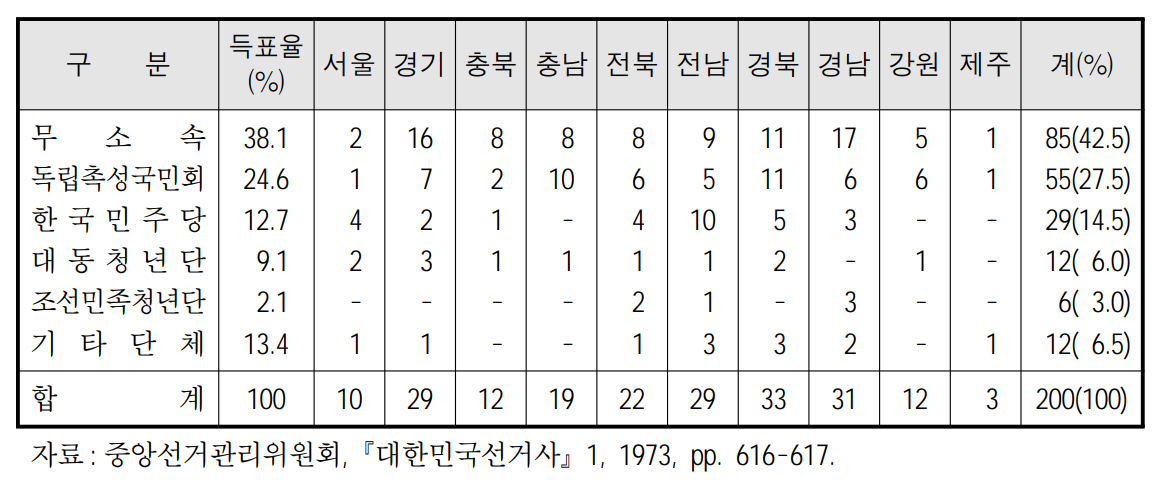

국민의 직접선거에서 총 200의석 가운데 제주도 2개구를 제외한 전국 198개 선거구에서 198명의 국회의원이 선출되었다. 정당별 분포도를 보면 <표 1-4>에서처럼 무소속이 85명(42.5%)으로 다수를 차지하였고, 대한독립촉성국민회 55명(27.5%), 한국민주당 29명(14.5%), 대동청년단 12명(6%), 조선민족청년단 6명(3%) 등이었다.(정용국, 「정치사회의 유동성과 제헌국회 선거」, 한국정신문화연구원 현대사연구소 편, 『한국현대사의 재인식』 2, 오름, 1998, p. 233.)

정당⋅사회단체별 당선자 분포도 및 득표율

이에 따라 1948년 5월 20일, 미 군정시기 남조선과도입법의원(南朝鮮過渡立法議院)이 폐원되었으며, 같은 달 31일 제헌국회의 개원식이 거행되었다. 초대의장에 이승만, 부의장에는 신익희(申翼熙), 김동원(金東元)이 각각 선출되었다. 7월 12일 국회에서는 헌법을 제정한 후, 20일 이승만과 이시영(李始榮)을 정⋅부통령으로 선출하였다.

1948년 7월 24일 취임한 이승만 대통령은 초대 내각으로 국무총리 이범석, 외무장관 장택상, 내무장관 윤치영, 문교부장관 안호상 등으로 구성하였다. 국방장관은 국무총리가 겸임하였다.(『동아일보』, 1948. 7. 25, 8. 5.) 내각구성에 이어 1948년 8월 15일, 대한민국의 수립이 선포되었다. 이로써 제2차 세계대전이 종결된 후 3년간의 군정기간을 거쳐 비록 통일 독립국가를 수립하지 못하고 많은 갈등 요소를 내포하고 있었지만, 역사상 처음으로 자유민주주의를 표방하는 새로운 정부가 출범하였다.(김학준, 『한국문제와 국제정치』, 박영사, 1988, p. 32; 한국정치외교사학회편, 『제2차 세계대전후 열강의 점령정책과 분단국의 독립⋅통일』, 건국대출판부, 1999, pp. 10-21.)

이미 1948년 8월 13일, 미국정부는 “신정부를 1947년 11월 14일 국제연합총회 결의에 의하여 구성된 한국의 정부로 간주한다”는 공식성명을 발표하여 사실상 승인하였다. 주한 미군사령관 하지 중장은 8월 15일부터 미 군정이 폐지된다는 성명을 발표하였고, 대한민국정부에 정부기능을 이관했다. 신생 정부가 이들 기능을 완전히 인수한 것은 1948년 12월이었다.

대한민국 정부수립 선포 (1948. 8. 15)

대한민국 정부수립 공포와 국제적 승인을 받았다. 1949년 제3차 유엔 총회에서 거부권을 가진 5대 상임이사국의 하나인 소련을 비롯한 공산주의 국가들이 대한민국 승인을 방해하였는데도 불구하고, 48 대 6이란 압도적 다수로 유엔한국위원단의 감시 아래 실시 된 총선을 통해 수립된 한국정부를 한반도에서의 유일한 합법정부라는 내용의 결의안을 채택하여 한국정부의 정통성을 확인해 주었다.(『동아일보』, 1948. 8. 14; 「조병옥, 유엔한국대표, 유엔 제4차 총회에 한국정부의 서한을 전달」,『서울신문』, 1949. 10. 10) 이러한 국제적인 지지의 획득은 전쟁이 발생할 때 국제사회의 원조를 받을 수 있는 기틀이 되었다.

이어서 미국 외에도 교황청을 포함한 오스트렐리아⋅벨기에⋅볼리비아⋅브라질⋅캐나다⋅중국⋅코스타리카⋅쿠바⋅도미니카공화국⋅엘살바도르⋅프랑스⋅그리스⋅아이티⋅네덜란드⋅뉴질랜드⋅필리핀⋅터키⋅영국⋅미국⋅칠레 등이 법적 승인을 하였고, 그 중 수개 국과 외교기관을 교환하였다.(「건국 1년의 업적(정계편):趙憲泳」, 『서울신문』, 1949. 8. 14; 조병옥, 「유엔한국대표, 유엔 제4차 총회에 한국정부의 서한을 전달」, 『서울신문』, 1949. 10. 10; 『동아일보』, 1949. 12. 12.)

이에 대항하여 북한도 그들이 “남북조선 전체 인민의 진정한 총의를 대표하는 조선 최고인민회의에 의거하여 수립되었기 때문에 통일적 중앙정부의 수립이고, 조선인민이 가지는 유일한 합법적 조선 중앙정부”라고 맞섰다. 북한은 미 군정하의 남한과 비교하면서 “북조선이 걸어 온 길은 조국발전의 유일한 길이다”이라고 주장하였다.(「북조선이 걸어 온 길은 조국발전의 유일한 길이다」, 『민주조선』, 1948년 8월 20일자 사설; 「조

선민주주의인민공화국정부는 조선인민의 유일한 합법정부다」, 『민주조선』, 1948년 9월 12일자 사설)

해방 후 우리 민족은 통합과 독립을 갈망하였으나 통일된 독립정부를 수립하지 못한 가운데, 남한은 강력한 반공⋅반소주의를 지배적 이데올로기로 하였고, 북한은 무력통일론까지 정당화하는 적대적 갈등관계로 이어졌다.