1945년 8월 15일 광복 이후 국내 및 해외에서 활동하다가 남한에 들어온 군사경력자들은 모두 13만명에 이르렀다. 이들은 과거 군사경력과 연고관계를 중심으로 자생적(自生的)인 군사단체를 조직하여 미군이 들어올 때까지 치안을 유지하면서 정부가 수립되면 건군(建軍)에 참여하고자 활동하였다. 1945년 11월 미군정청에 등록된 각종 정당․사회․군사단체는 모두 205개에 이르렀고, 그 가운데 군사경력자들이 중심이 되어 조직한 자생적인 군사단체의 수는 약 30개에 달했다.

광복이후 건군의 꿈을 안고 자생적인 군사단체에 참여: 일본군의 학병 출신과 대학생들을 중심으로 조선학도대가 결성됐으나 곧 학병동맹(좌 익)과 학병단(우익)으로 갈려 치열한 정치적 투쟁을 벌였다

그러나 광복 이후 날이 갈수록 좌․우익 진영간에 대립이 첨예화되는 가운데, 남한지역에서 점령임무를 수행하고 있던 미 군정청이 대한민국 임시정부의 국군인 한국광복군을 국군으로 인정하지 않게 되자 군사경력자들은 구심점을 잃게 되었다. 그 결과 군사경력자들은 정치적 성향 및 이데올로기의 편향에 따라 좌·우익으로 나뉘어져 갈등을 빚게 되었고, 급기야는 무력 충돌 사태로까지 번지게되었다.

군사경력자들이 중심이 되어 남한지역에서 조직한 자생적인 군사단체들 가운데 좌익 성향의 대표적인 군사단체로는 학병 출신의 이혁기(李赫基)가 이끄는 조선국군준비대(朝鮮國軍準備隊)와 왕익권(王益權)이 주도하는 조선학병동맹(朝鮮學兵同盟)이 있었다. 우익 성향의 자생적인 군사단체 가운데 대표적인 단체로는 이응준(李應俊) 장군 등 일본 육사출신의 친목단체인 계림회(鷄林會)가 주도한 조선임시군사위원회(朝鮮臨時軍事委員會)와 우익 학병들이 결성한 학병단(學兵團) 등이 있었다. 대한민국 임시정부 및 광복군 출신이 뒤늦게 결성한 군사단체로는 임시정부 군사부 참모총장을 역임한 유동열(柳東悅) 장군이 주도한 대한 국군준비위원회(大韓國軍準備委員會), 조성환(曺成煥)이 총재로 활동한 대한민국군사후원회(大韓民國軍事後援會)가 있었다.

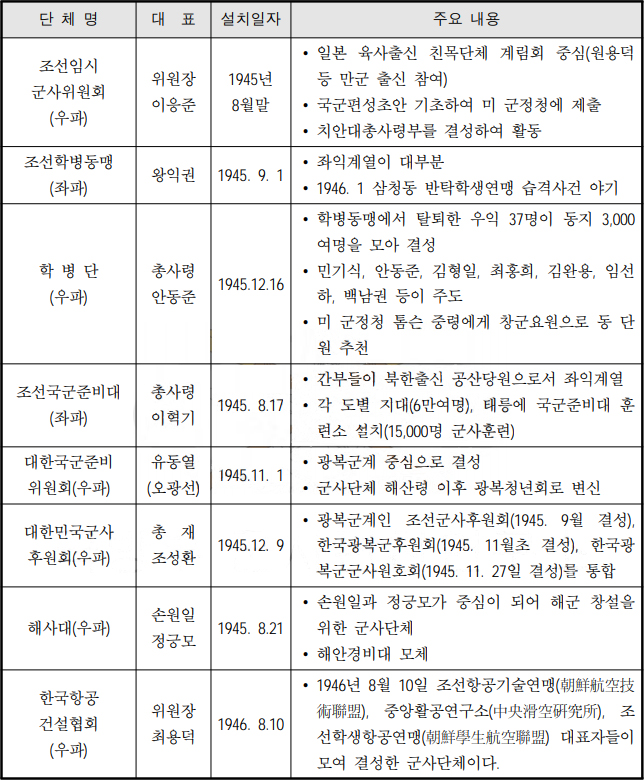

또한 광복 이후 해군 창설을 위한 자생적인 군사단체로는 손원일(孫元一) 제독이 이끄는 해사대(海事隊)가 있었고, 공군 창설을 위한 자생적인 군사단체로는 최용덕(崔用德) 장군이 주도한 한국항공건설협회(韓國航空建設協會) 등이 있었다. 이들 자생적인 군사단체들을 정리하면 아래와 같다.

8 · 15 광복 이후 자생적인 군사단체

그러나 이들 자생적인 군사단체들은 명분과 이념의 차이로 대립과 분열, 유혈충돌 사태를 일으키자, 주한 미 군정청은 국방경비대 창설을 계기로 이들 군사단체들에 대해 해산령을 내리게 되었다. 군사단체 해산령 이후 이들 단체에 소속되었던 우익 성향의 군사 경력자 가운데 많은 인원이 건군 운동에 자발적으로 참여하게 되었다. 건군 운동에 참여한 군사경력자들은 군사영어학교 및 경비사관학교를 통해 장교로 임관된 후 건군의 초석을 마련했고, 북한의 기습남침으로 전쟁이 발발했을 때에는 주요 지휘관 및 참모로 활동하여 백척간두(百尺竿頭)에선 조국을 수호하였다.