해방 직후부터 미⋅소 공동위원회가 최종적으로 결렬되기 이전까지 소련은 한반도내 “소련에 우호적인 정부를 구성한다”는 기본목표를 추진하고 있었다. 이에 따라 소련은 해방직후 북한에서 소위 ‘사회주의 구축(構築)’이라는 차원에서 한반도가 소련을 공격하기 위한 전초(前哨) 기지가 되어서는 안된다는 것을 명확히 하고 있었다. 그것은 역시 소련이 북한건설 초기부터 군사물자와 장비지원은 물론 군 수뇌부, 각 부대 및 학교기관을 지도한 사실에서도 확인된다. 특히 소련군사고문관은 평양의 소련대사관에서 각 부문사절단을 통제하며 본부역할을 수행하였으며 북한의 정책결정기구인 정치위원회에 영향력을 행사하였다.

1945년 8월 8일 소련극동군 총사령관 바실리예프스키(Vasilebvsky)는 대일전쟁에 참전하면서 ‘조선인민에게 보내는 소련극동군총사령관의 호소문’을 통해 “소련군은 조선의 해방을 위해 투쟁하고 있으며 조선인들의 반일(反日)투쟁에 참여할 것”을 호소하였고 “서울의 상공에는 자유와 독립의 기치가 휘날릴 것입니다”라고 강조하였다. 이를 통해 8일 소련의 한국진주가 이미 결정되어 있으며, 이는 일반명령(一般命令) 제1호의 결정 및 전달 이전이라는 사실을 알 수 있다. 서울 상공이라는 문구는 아직 38선에 대한 인식이 전혀 없었음을 알 수 있다.138)

8일 북한으로 진주하기 시작한 치스차코프(Ivan M. Chistiakov) 상장139)이 지휘하는 제1극동전선군 소속의 제25군으로서 5개 사단, 1개 여단의 12만 명을 주축으로 하고 그 밖의 태평양함대의 해군 부대와 기타 부대병력 3만 명 등 모두 15만 명으로 구성되었다.140)

소련군은 제1극동전선군 병력을 동해 연안을 따라 남진시키면서 북한지역에 있던 일본군을 괴멸시켜 만주에 있던 관동군과의 연결을 차단하는데 전략목표를 두고 있었다. 소련의 태평양함대는 동해내의 일본 해상 보급선과 북한의 항구 이용을 차단하고 일본군의 소련 연해주 상륙을 예방하는 임무를 맡고 있었다.

이 양군은 합동으로 “조선을 해방하려는 임무를 영광스럽게 완수하기 위하여”, “북조선의 제 항구를 점거하여 관동군을 보급기지로부터 차단시키고 일본 본토로부터 고립시키려는 것”을 지향하였다. 치스챠코프(Ivan M. Chistiakov)는 소련군의 관할구역을 “북위 38도선 이북으로 한다”는 점을 밝히면서 아울러 “북위 38도선은 미⋅소 양군의 경계로 삼을 뿐 정치적 의미는 없다”고 하면서도 “신정권(新政權)이 각도에 성립된 후 통일정부를 세운다”는 것을 강조하였다. 이들은 동해안의 소전투를 제외하고는 일본군의 특별한 저항 없이 평양을 비롯한 북한전역에 진주하고 평양에는 북조선 주둔 소련군사령부를, 각 도 및 군에는 ‘위수사령부’(衛戍司令部)를 설치하여 군정 업무를 개시하였다.

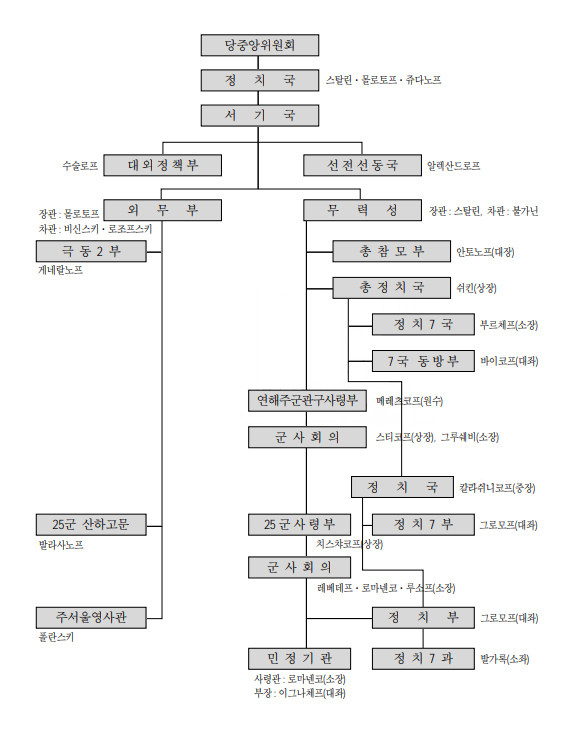

소련군 진주(進駐) 직전 북한에서는 먼저 평양에서 조만식(曺晩植)이 중심이 되어 국내 공산주의자들까지 포함한 건국준비위원회 평안남도 지부(支部)를 결성하고 해방이후 정부수립에 대비하였으며 각도 중심 도시에서 속속 건국준비위원회 지부가 결성되었다. 이렇게 북한지역에서 민족주의자들의 정부수립 움직임이 활발하게 진행되고 있는 동안 소련군은 진군에 박차를 가하였다.141) 당시 소련의 북한정책 결정은 아래 표와 같은 계통으로 이루어지고 있었다.

소련군의 지휘체계

「일반명령」 제1호의 접수 이후 모스크바의 지침은 연해주 군관구를 통하여 제25군에 내려 왔으며, 당시 소련의 주요 정책결정자와 연해주 군관구의 주요 지휘계통은 아래 표와 같다.

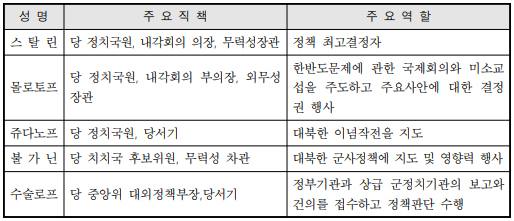

소련의 대북 정책결정 인물

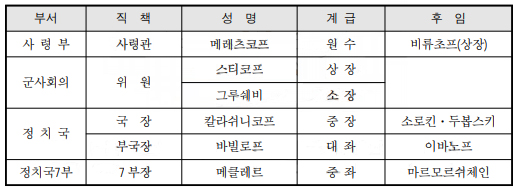

연해주 군관구 지휘부

제25군 군사회의 위원인 레베데프(Nikolai. G. Lebedev)에 의하면 연해주군관구 군사회의 위원 스티코프(Terenth F. Shtykov) 상장에 대해 “그가 조선에 있건 관구 참모부에 있건 또는 모스크바에 있건 간에 그의 참여 없이 북한에서 이루어진 조치는 하나도 없었다”고 밝히고 있다. 스티코프는 북한에는 1946년 2월말에 왔으나 이미 소련군이 평양에 진주하기 이전인 8월 12일 소련군이 한반도 북단지방에서 전투를 하고 있을 때부터 조선의 주민들이 소련군을 어떻게 맞이했는가, 소련군이 현지 주민들을 어떻게 대했는가에 구체적인 관심을 보였다.

1946년 미⋅소 공동위원회에서 그는 “소련은 조선이 진정으로 민주적이고 독립적인 국가가 되어 소련에 우호적인, 그리하여 장래에 소련에 대한 공격기지가 되지 않도록 하는 데에 깊은 관심을 가지고 있다”고 진술하였다.

이러한 결정과정에 따라 소련 제25군은 가장 먼저 1945년 8월 8일 한반도 북단 함경북도를 통하여 1개 보병여단과 1개의 기갑여단 등 2개 여단병력을 투입하였다. 이들은 이날 야간 조선인 약 80여명과 함께 쾌속정을 이용하여 두만강을 건너 일본군에 대해 공격을 개시하였다. 소군은 일본경찰서를 기습한 후 소련령으로 복귀하였다. 이들은 일본군에게 “9일 정오에 소련이 일본에게 선전포고할 것”이라고 경고를 남기고 돌아갔다. 그런데 이와 같은 소련군의 최초 두만강 도하공격은 소군이 대일 선전포고를 하기 이전에 발생한 것이었다.

이미 8월 8일 소련군은 치스챠코프 장군 휘하의 제25군(제1극동전선군 예비였던 제88저격군단 산하)의 제393사단 중 1개 여단 규모의 기갑부대가 소⋅만 국경을 건너 만주 영내의 수타오포즈에 있던 일본군 1개 연대에 포격을 가하면서 진격하였고 그보다 스틸로 남쪽에서 1개 보병여단이 새벽 2시경 만주령의 토문(圖們)을 지나 조⋅만국경의 경흥교(慶興橋)를 건너 경흥으로 진입하였다. 연길에 있던 일본군의 제3군사령부는 소련군이 회령(會嶺) 혹은 웅기(雄基)의 2개 행로뿐인 기로에서 남향의 웅기쪽으로 행군할 것으로 예측하고 있었는데 그 예측은 적중하였다. 남하하던 소련군 지상군 부대들은 일본군의 1개 혼성여단으로부터 가벼운 저항을 받았을 뿐이었다.144)

소련군의 경흥, 웅기 진출에서 의문스러운 것은 미⋅소간에 지상군 작전구역에 대한 합의가 포츠담회담시에 없었다고 하였는데, 소련군이 어떤 근거로써 북한으로 진격해 들어올 수 있었을까 하는 점이다. 그것은 10월 17일 스탈

린145)-해리만 회담과 2월 9일 얄타회담시 미⋅소간 참모총장회의에서, 소련측에서 북한 북변제항에 대한 공격의 필요성을 주장하면서 그 계획을 통고하였고 미국측이 그를 묵인하여 양측간에 묵시적 양해가 성립되었다고 보아야 할것이다.

개전과 동시에 8월 9일 새벽 소련 태평양 함대의 해⋅공군기들은 북한의 북동의 웅기와 나진에 있던 일본군 부대에게 강력한 집중포격을 가하였다. 전폭기들도 일본의 해상수송선들에 파상 공격을 감행하였다. 9ᐨ10일 양일간의 레미스코 장군이 이끄는 소련 항공기들은 504대가 출격하여 20ᐨ30회에 걸쳐 공격을 가하였다. 이 공습으로 수송선 19척 유조선 3척을 격침시켰다. 또한 9-10일간의 야간나진(羅津)과 청진(淸津)을 공격한 소군 초계정 부대들은 일본군 군함 11척을 격침시켰다.146)

일본군 최고사령부인 대본영은 8월 8일 야간 소련의 대일선전포고와 관동군으로부터의 보고를 기초로 하여 방어작전을 변경하였다. 이들은 천황의 재가를 얻은 다음 8월 9일부 <대본영(大本營)제1374호>로 8월 10일 6시를 기하여 한반도에 있던 제17전선군을 관동군의 전투서열(戰鬪序列)에 넣어 관동군 총사령관의 작전지휘를 받게 하였다. 일본군은 관동군의 주공작전을 대소작전으로 지향하되 “황토 조선을 보위”하는데 주력하라고 명령하였다.

그동안 관동군의 지휘 하에 있던 함흥 소재 제34군은 다시 제17전선군 산하로 복귀되었다. 이로써 일본관동군의 주 임무는 종래의 대소작전에 의한 만주국의 방위라는 임무에서, 조선군을 예하에 넣어 조선을 방어한다는 것으로 변경되었다. 이러한 대본영의 작전지침은 확전(擴戰)된 본토결전(本土決戰)전략에 입각하여 조선을 일본과 똑같이 취급하여 만주를 포기하더라도 조선을 사수하라는 명령이었던 것이다. 관동군의 최초 방어전략은 통화지역에서 최후까지 옥쇄작전으로 항전한다는 것이었는데 최후의 보루를 경성지역에 형성하여 저항한다는 것이었다.

대소(對蘇)작전 준비에 대해서는 8월 9일의 최고 전쟁지도(戰爭指導) 회의에서 미처 거론되지 못하였기 때문에 최초 수립된 대소 작전계획에 따르도록 명령을 하달하였다. 그러나 조선에 있던 일본군을 총동원하여 대소작전에 투입하려는 의도였으나 편성부대들의 임전태세 미비로 전력상 명령의 실효를 별로 거두지 못하였다. 8월 10일 북한 해안에 대한 소련군의 공세가 어느 정도 성공함에 따라 메레츠코프 사령관은 제25군에게 북조선의 중요 제항에 대한 공격을 명령하였고, 태평양함대도 웅기⋅나진⋅청진의 여러 항구에 대한 상륙작전을 명령하였다.

소련군의 웅기 · 나진 작전(1945년 8월 9일~12일)

소련군의 기갑과 보병부대들은 남진을 계속하였으나 폭우로 인한 악천후와 기동로의 제한 때문에 다소 둔화되고 있었으나 계속 철로를 건너 웅기(현재 선봉)를 향하였다.

그리하여 소련군은 8월 11일 저녁 무렵에도 해군 제13여단 제75대대가 웅기 상륙작전을 감행할 수 있었다. 웅기는 일본과 만주간의 중요한 교통로였으며 남만주와의 철도 연결점이라는 위치상의 요충지였다. 제393보병사단도 전진부대들을 후속하여 크라스키노 남서의 조⋅소 국경으로 대거 쇄도함으로써 8월 12일 웅기에 도착하였다. 이들은 전날 이미 상륙한 제140정찰대 및 해병대대와 합류하였다. 8월 12일 오전 소군 태평양함대는 제354해병대대로 하여금 호위함 2, 수뢰정 8, 감시정 2척의 엄호 하에 나진항에 대한 제2차 상륙작전을 감행하였다.

소련군은 처음에는 약 150여명의 해병 선발대를 상륙시켰는데 일본군의 나남(羅南) 요새 수비대는 1개 연대병력으로 방비하고 있었다. 다음날 13일 아침 소련의 해병대대 본대 병력 약 1천여 명이 상륙하였는데 이 무렵 남하 중이던 지상군 부대인 제393보병사단이 도착하였다. 일본군 수비대는 나진(羅津) 교외 고지에서 저항하려 하였으나 제393보병사단 병력이 쇄도함에 14일 서방의 고무산 방면으로 퇴각하였으며 그날 나진이 점령되었다. 8월 12일 웅기 점령의 경우와 같이 14일 나진 점령 때에도 해병부대가 상륙하여 교두보를 구축할 무렵 해안을 따라 남하한 소련 지상군 부대들이 북쪽 배후에서 때를 맞추어 병행 공격하는 전술을 구사하였던 것이다. 이로써 보면 소련군측은 당시 나진항의 군사 전략적 가치를 대단히 높게 평가하고 있었음을 알 수 있다.147)

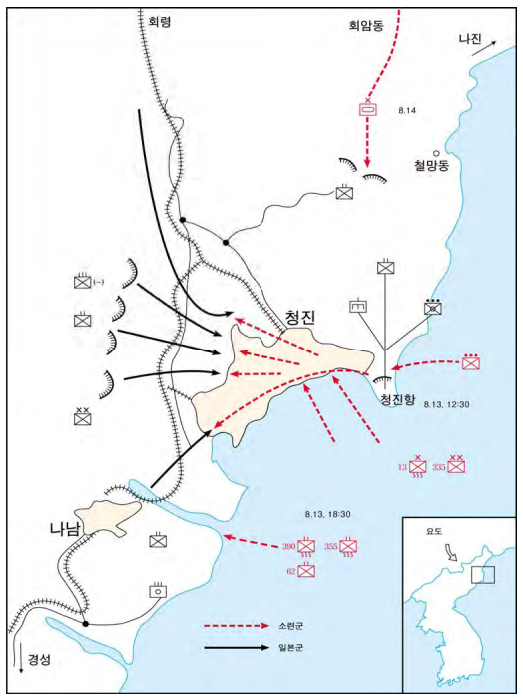

다음 청진(淸津)공격에도 소련군은 비슷한 전술이 적용되었다. 소련군은 8월 13일 정오 무렵 청진에 대한 해병 공략을 시작하였다. 이미 이틀 전부터 태평양함대의 공군기들은 청진의 일본군 방어시설과 진지 일대에 맹폭격을 가하였으며, 아울러 포병의 공격준비 사격이 집중되었다. 상륙작전의 엄호를 위해 구축함1 ⋅ 기뢰부설함 1 ⋅ 상륙용 주정 12 ⋅ 감시함 8 ⋅ 소해정 7 ⋅ 수뢰정 18 ⋅ 수송선 7척 등이 동원되었다. 상륙부대로는 함대 참모부 소속의 제140정찰대 해병 제355및 제390대대, 해병 제13여단, 제1극동전선군 소속의 제335저격사단 등이 참가하였다.

이때 상륙한 선두부대를 전투함들이 직접 지원하면서 서둘러 상륙작전을 하였다. 청진 상륙작전에서 소군은 미군 공군기들이 투하하였던 기뢰(機雷)들을 소해(掃海)하지 않고 서둘다가 나진항 입구의 대초도 부근과 청진 회항에서 전투용함정 수 척과 전투 병력들을 상실하였다. 이 상륙작전에 동원되어 엄호임무를 수행한 해공군의 총 전폭기의 숫자는 261여대에 달하였다.

소련군은 결국 청진에서 일본군으로부터 치열한 저항을 받음으로써 남하의 속도가 다소 둔화되고 있었다. 이 지역의 일본군은 18일에 들어서서야 종전소식을 듣고 항복하게 되었다. 소련군 작전에서 북한 상륙은 만주를 점령하기 위한 측면공격에 불과하였다. 스탈린이 대일선전포고((對日宣戰布告)를 하기 전에 만주와 한국에 친소정권을 설립하기 위해서 중국인과 조선인 공산당원들을 그곳에 이동시키도록 조치를 취하였다. 이들 요원들은 소련군이 진주한 후에 만주에서 지방 인민위원회를 수립하는데 동원되어 활용되었다.148)

한편 나남 방면에는 최초 소련의 해병 제390독립대대 선발대와 제140정찰대가 13일 오후에 상륙하였다. 당시 그곳에는 일본군 약 2만 명이 주둔하고 있었으나, 실제 요새(要塞) 방어에는 1,500여명 정도에 불과하였다. 소련군은 이날 야간 제62독립기관총대대, 14일 새벽 해병 제355독립대대가 각각 상륙하여 교두보 확보작전을 수행하였다. 일본 수비대는 병력의 열세에도 불구하고 옥쇄(玉碎)작전으로 무려 7차에 거쳐 역습을 전개하였다. 14일 오후에는 나남에서 내려오던 소련군의 기갑부대가 청진 북방으로 진출하였다.

소련의 항공대는 상륙부대에 대한 공중엄호를 강화하고, 해군 함대들이 해병 제13여단의 상륙작전을 지원하였다. 일본군의 항전으로 소련군의 희생도 늘어갔다. 나남 요새의 일본군은 종전소식을 전연 모르는 채 대소항전을 지속하고 있었다. 북에서 내려오던 소련 제25군의 지상군도 청진공략에 나섰다. 전투는 그 다음날까지 이틀간 격렬하게 지속되었고 16일 14:00에야 소련군은 청진시와 항구를 완전히 점령하는데 성공하였다.149)

소련군의 청진 · 나남 작전(1945년 8월 13일~14일)

이 작전에서 소련군이 입은 피해규모는 알려져 있지 않지만, 일본군의 피해는 주로 포로로서 약 3천 명에 달하였다. 제25군의 주력은 4일간의 전투 끝에 16일 청진을 완전 점령하여 만주의 제3군과 조선의 제17전선군 간의 연결을 차단하는데 성공하였다. 일본이 항복하던 8월 15일에도 청진에서는 전투 중이었다. 청진은 조⋅소(朝蘇) 국경에서 불과 90㎞밖에 되지 않는 거리에 위치해 있다. 일본이 항복을 공표한 8월 15일 이후 약 20여 일간에 걸친 소련군의 진격은 거의 무혈내지 평화적 진주였다. 청진 점령으로 관동군의 해안 방어망을 돌파한 소련군은 제25군의 주력부대인 제258⋅384⋅386보병사단과 제209전차여단을 훈춘⋅왕청⋅도문⋅연길 지역으로부터 8월 17일~18일 대거 남진시켰다.

이것이 북한지역에 대한 제2단계 공격작전이었다. 그들은 18일에 나남 점령을위해 남하하였다. 19일에는 육군 제335사단의 제205연대도 드디어 청진에 상륙 주둔하였다. 일본군의 퇴로를 막기 위하여 해병 제13여단의 제77대대는 18일 아침 어대진에 상륙하였고, 제383사단도 어대진과 원산을 향하여 남하하였다. 8월 18일 제25군사령관은 일본군의 제3군사령부에서 그들의 정전 대표들과 투항절차에 관하여 토의하도록 지령하였다. 8월 20일 11:40시에는 약2천명의 소련 제13해병여단이 청진을 출항하여 다음날 21일 원산에 상륙하였다. 6천명의 병력을 가지고 있던 원산요새의 일본군 부대는 이에 항거하다가 22일에야 투항하였다. 같은 날 소련 해군의 공수 기동타격대가 원산비행장을 점거하였고 제393사단의 선발대는 26일, 주력은 28일에 각각 원산으로 진입하였다.

소련군 제25군 일부병력은 8월 22일 함흥에 진주하였고, 24일에는 공수부대의 일부병력이 평양에 들어갔다. 8월 29일 제1극동전선군 사령관인 메레츠코프 원수는 치스챠코프 제25군사령관에게 예하 부대를 연합국간에 합의된 분계선인 38도선을 따라 북조선의 중부지역으로 진주하여 배치시키도록 명령하였다. 이에 제88군단은 9월 3일, 제10군단은 9월 10일에서 12일 사이에 그 일부가 38분계선에 도착하였고 나머지는 주로 평양에 주둔하였다.150)

함경남도에서의 소련군의 초기 활동은 사실상 조선에서의 최초 활동으로서 앞으로의 소련군정에 있어서 중요한 시사를 던져주고 있었다. 8월 21일 소련군 선발대가 전차를 앞세우고 함흥에 도착했고 같은 날 원산에서도 소련군 함정이 입항하여 점령했다. 이들은 일본군 모두 무장해제를 실시하였고, 8월 23일에는 원산과 평양을 운행하는 평원선이 소련군에 의해 운행이 중지되었다. 이어 평양에 진주하기에 앞서 24일에는 소련 제25군사령관 치스챠코프가 참모들을 이끌고 비행기로 함흥에 도착하였다. 그는 함흥이 38선 이북의 중심지라고 생각하였으므로 평양이 아니라 그곳으로 도래한 것이었다. 그리고는 곧바로 일본측과 행정교섭에 들어갔다.151)

소련군이 평양에 최초로 입성한 것은 8월 24일이었다, 이날 오후 일단의 소련군(카멘슈코프 소령)이 3대의 대형수송기를 타고 평양에 들어왔다. 또한 거의 같은 시각 원산에는 평원선을 타고 들어온 다른 일단의 소련군이 입성하였다. 이들은 모두 선발대였다. 8월 26일에는 약 3ᐨ4,000명의 소련군이 평양에 진주하였다.

그날 밤 치스챠코프 대장은 조만식(曺晩植)과 현준혁(玄俊赫) 그리고 일단의 일본인 현지 간부들을 모아 놓고 “각 기관은 인민정치위원회에 접수 된다”고 발표하였다. 그는 또한 “신정권이 각도에 성립된 후 통일 정부를 세운다. 단 신정부의 소재는 경성에 한하지 않는다. 북위 38도선은 미⋅소 양군의 경계로 삼을 뿐 정치적 의미는 없다”고 하여 이외의 지역에서도 통일정부가 들어설 수 있음을 암시하고 있다.152)

소련군의 북한 점령은 계속 진행되어 8월 23일 개천(价川)에, 26일 순천에 각각 진주했고, 진남포(鎭南浦)에는 선발대가 8월 25일에, 본부대는 9월 2일에 진주하였고 곧바로 인민위원회를 결성하였다. 평양북도의 경우 소련군 선발대가 신의주(新義州)에 도착한 것은 8월 27일이었다. 이에 앞서 8월 25일 소련군이 트럭에 분승하여 평북지방인 후창, 강계(江界), 희천을 거쳐 평양으로 남하해 갔다. 치스챠코프가 신의주에 도착한 것은 8월 30일이었다. 31일 그는 다른 곳에서와 마찬가지로 일본인과 한국인 유력자들을 모아놓고 일본인들에게 행정권을 넘길 것을 명령하였다. 소련군은 9월 6일 정주(定州)에, 9월 11일 선천에 진주하여 평북의 주요지방에 대한 점령을 마쳤다.

소련군의 황해도 점령은 다른 지역과는 다른 특수한 양상을 띠었다. 8월 25일 소련군은 해주(海州)로 진주하였다. 소련군은 다른 지역에서는 이미 일본군으로부터 행정권을 이양 받고 있었으나, 이곳에 진주한 소련군은 일본인 지사(知事)에게 “소련군의 별도 명령이 있을 때까지 행정을 책임지라“고 명령하였던 것이다. 그러나 9월 2일 소련군은 도(道) 행정을 인계하도록 명령하였다. 소련군은 8월 25일 분계선 북부의 남단인 금천과 신막으로 진주하여 그날로 신막에서 경의선의 운행을 정지시켰다. 철도운행을 정지시킨 것은 분할선으로서의 38선에 대한 합의 내용이 지방 점령군에게도 시달되었음을 의미하는 것이었다. 치스챠코프가 함흥에 있는 동안 제1극동군사령부로부터의 지시에 의해 38도선 봉쇄를 위한 부대가 파견되었다. 이 부대들은 25일부터 양일간 38도선을 폐쇄하고 주요도로상에 차단벽을 설치하였다.

황해도 지역일대에 9월 3일부터 소련군의 후속부대가 계속 진출하여 점령하였다. 9월 8일 해주(海州)에 내려온 치스챠코프는 점령된 모든 도시를 순회하였다. 9월 11일에는 소련군 대부대가 해주로 진주했다. 이후 도지사를 비롯하여 많은 일본인 고위관리들이 체포되어 평양의 소련군형무소로 보내졌다. 겸이포에는 9월 2일 소련군이 진주하였고, 이밖에 사리원(沙里院)은 9월 4일, 재령은 11일, 안악은 14일, 장연은 15일에 각각 진주하였다. 이러한 과정을 거쳐 소련 점령군은 9월 중순까지 북한의 거의 모든 지역을 점령하였다.

한편, 소련군은 미군이 남한에 배치되기 전에 38선 이남지역까지 내려와 주둔하고 있었다. 개성(開城)방면에는 소련군이 8월 23일 주둔하다가 미군이 개성에 진주하기 몇 시간 전인 9월 10일 새벽 4시 30분에 38선 북쪽으로 물러났다. 그들은 또한 동두천 지역에 9월 4일 진주했다가 되돌아갔다. 소련군은 황해도에 진주하면서 38도선에서 경의선 철도를 차단하였다.

소련군은 당시 전 북한지역에 걸쳐 약 4만 명이 주둔하고 있었다. 10월 21일 소군은 자생적 치안조직으로부터 체계적인 경찰 보안기구로의 이행조직이랄 수있는 적위대(赤衛隊) 마저 해체하였다.153) 보안대는 지방수준에서부터 조직되기 시작하였고 경찰체제의 중앙 집중화를 계속해 나갔다. 평양학원(平壤學院)도 건설되어 군사부분에서 지도자를 양성하기 시작하였다. 지방수준에서는 경찰조직이 조직되기 시작했고 이를 시발로 각도에 도보안대를 창설하여 각도의 치안유지와 시설경비임무를 담당하였다.

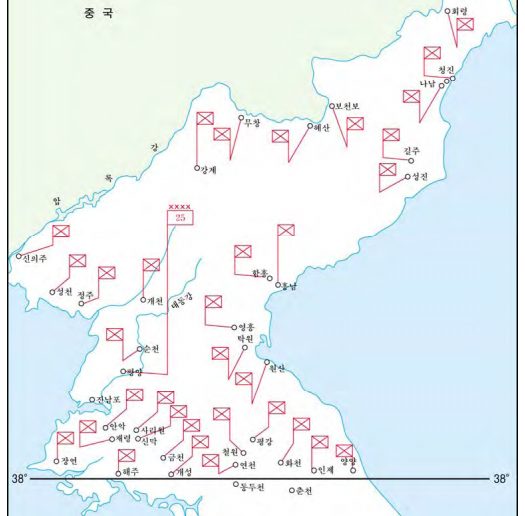

소련군 북한 입북 상황(1945년 9월 초순)

또한 11월 15일 경에는 최용건(崔庸健)의 제의로 경찰기구의 통일을 논의하기 위한 당 관계자 합동회의가 열려 보안 사법 경찰기구의 통일이 결정되었다. 여기에서 보안국 창설이 결정되었고 각 지방인민위원회들은 보안부서를 조직하기 시작했다. 공식적인 경찰조직의 구축 및 물리력의 중앙 집중화와 초기의 자생적 초기 단체들이 해체되었다.154)

소련의 북한 점령은 연해주군관구 군사위원 스티코프 상장, 제25군사령관 치스챠코프 상장, 제25군 정치부사령관 레베데프 소장, 군사회의 민정사령관 로마넨코(Andrei Alekseevich Romanenko) 소장, 민정부사령관 이그나체프(Alexander MateevichIgnatiev) 대좌, 제25군사령관 정치고문 발사노프 등 7인이 초기 북한 점령정치의 중심이었다. 여기에 소비에트 민정사령관 참모장 이그나토프 대좌와 정제문제를 지휘한 코스톨로프스키가 추가된다.